止まらないゲップに悩むあなたへ

食後や緊張時に「ゲップが止まらない」「お腹の中で空気が溜まって苦しい」と感じたことはありませんか?

一見軽い症状に思えるゲップ(嗳気・あいき)ですが、東洋医学ではこの状態を単なる胃腸のトラブルとしてではなく、「気(エネルギー)の流れが乱れたサイン」として捉えます。

現代医学では、ゲップは空気嚥下症や胃酸逆流症(GERD)などの一症状として扱われますが、薬を服用しても改善しないケースでは、身体全体のバランスに目を向けることが大切です。

この記事では、東洋医学的な視点から「止まらないゲップ」の原因と改善法をわかりやすく解説し、鍼灸による整え方についても詳しく紹介します。

止まらないゲップとは?現代医学での理解

現代医学でいうゲップ(belching)は、胃の中のガスが食道を通って口から排出される現象です。食事の際に飲み込んだ空気や、消化の過程で発生したガスが主な原因とされています。

一般的には以下のような原因が挙げられます。

- 炭酸飲料や早食いによる空気嚥下

- 胃酸逆流症(GERD)による胃の過敏反応

- ストレスによる自律神経の乱れ

- 消化不良や便秘など胃腸機能の低下

しかし「ずっとゲップが出続ける」「何も食べていないのにゲップが止まらない」という場合、単なる空気嚥下では説明できません。ここで東洋医学的な見方が重要になってきます。

東洋医学でみる「止まらないゲップ」―嗳気(あいき)とは

古典では「嗳気(あいき)」という記載が見られます。

嗳気とは「気体が胃中から咽喉へ上逆し、音を伴う症状」、つまり現代でいうゲップに相当します。

東洋医学では、体内の「気」の流れ(気機)がスムーズに昇降している状態を健康と考えます。気が滞ると痛みや張り、上逆すると咳やゲップ、吐き気などの症状が出ます。

嗳気の主な病理(原因)は、「胃気上逆(いきじょうぎゃく)」

つまり本来下向き(小腸)に流れるべき胃の気が、上へ逆流してしまう状態です。

東洋医学的な4つの原因分類

嗳気は原因により、大きく4つに分類されます。

脾胃虚弱(消化器の働きが弱まる)

長年の疲労や食生活の乱れなどにより脾胃の機能が低下すると、気をしっかり下げる力が弱まり、ゲップが頻発する。

◎特徴

- ゲップは弱々しい

- 疲れやすい

- 食後の膨満感

- 四肢倦怠

◎治法

補益脾胃

◎治療でよく用いるツボ

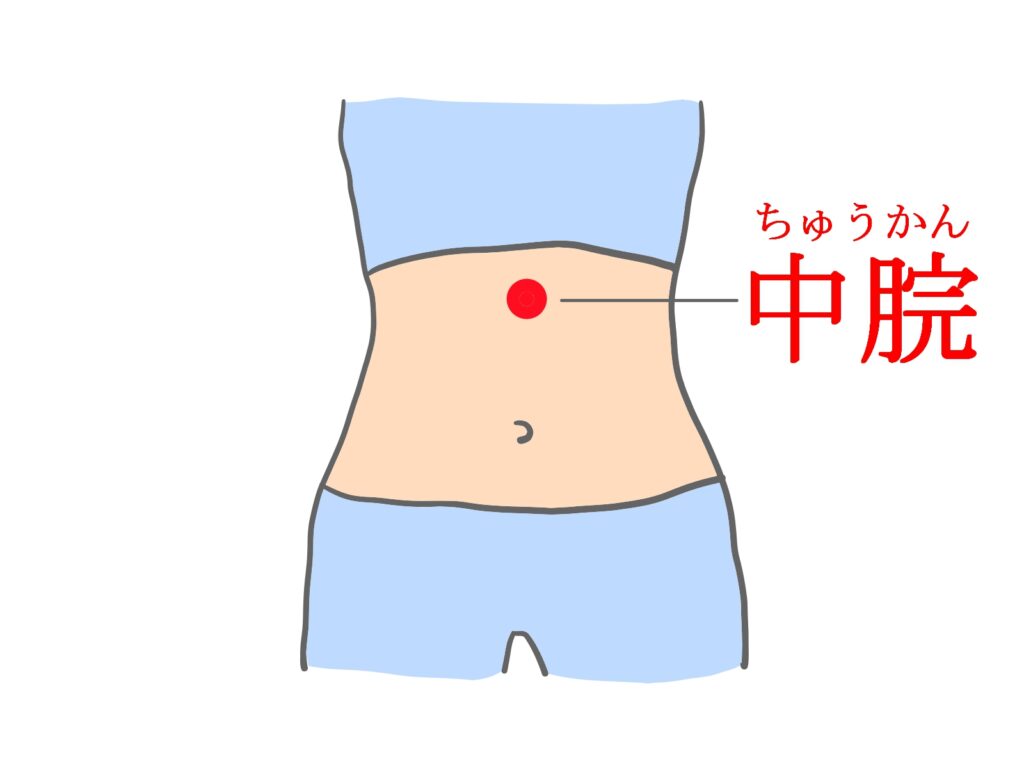

中脘・神闕・足三里など

◎養生のポイント

- 朝食を抜かない

- 食後30分は横にならず、ゆったりした姿勢を保つ

- 睡眠を十分にとり、体力を回復させる

胃中実熱(胃の過活動状態)

暴飲暴食や辛いものの摂りすぎにより、胃内に熱がこもると、気が急に上へ昇りゲップや口臭が出やすくなります。

◎特徴

- ゲップは強い

- 臭気が伴う

- 口の中が苦い

- 舌が赤い

- 四肢倦怠

◎治法

清胃熱

◎治療でよく用いるツボ

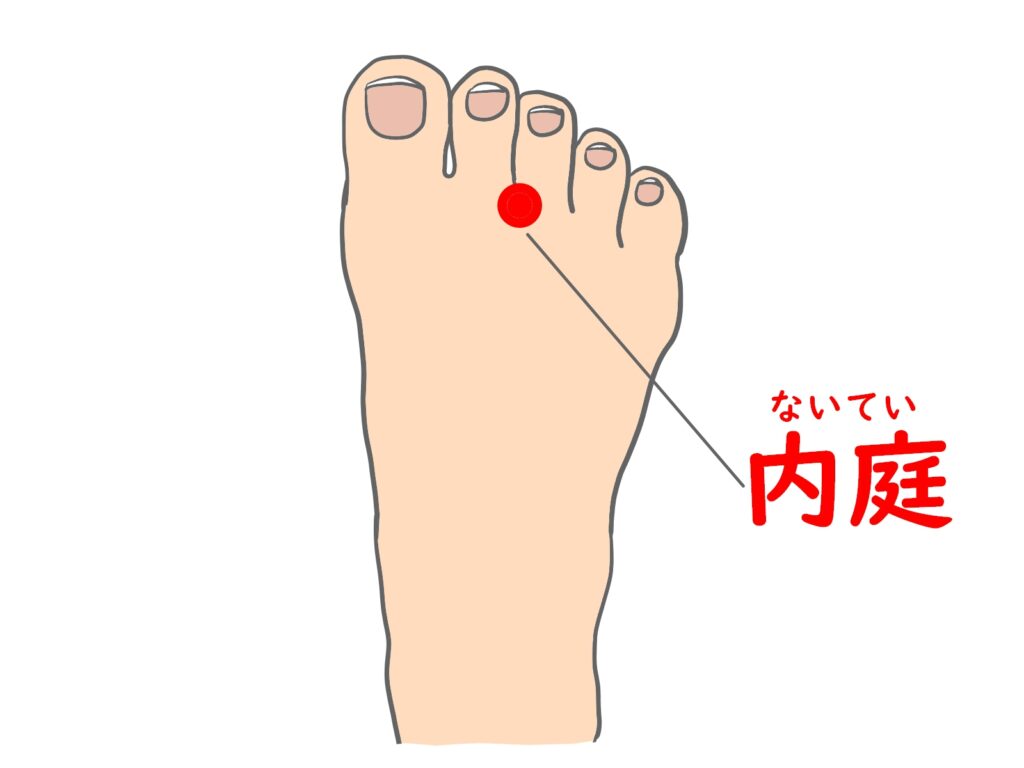

解谿・衝陽・内庭など

◎養生のポイント

- 夜更かしNG

- 食べすぎた翌日は胃を休ませる

食滞(食べ過ぎ)

消化しきれない食べ物が胃内に停滞し、膨張することで気が上逆します。

◎特徴

- 腹満

- 食後にゲップが出る

- 口臭

- 大便は臭気が伴う、あるいは便秘

- 舌苔厚膩・脈滑

◎治法

消食導滞

◎治療でよく用いるツボ

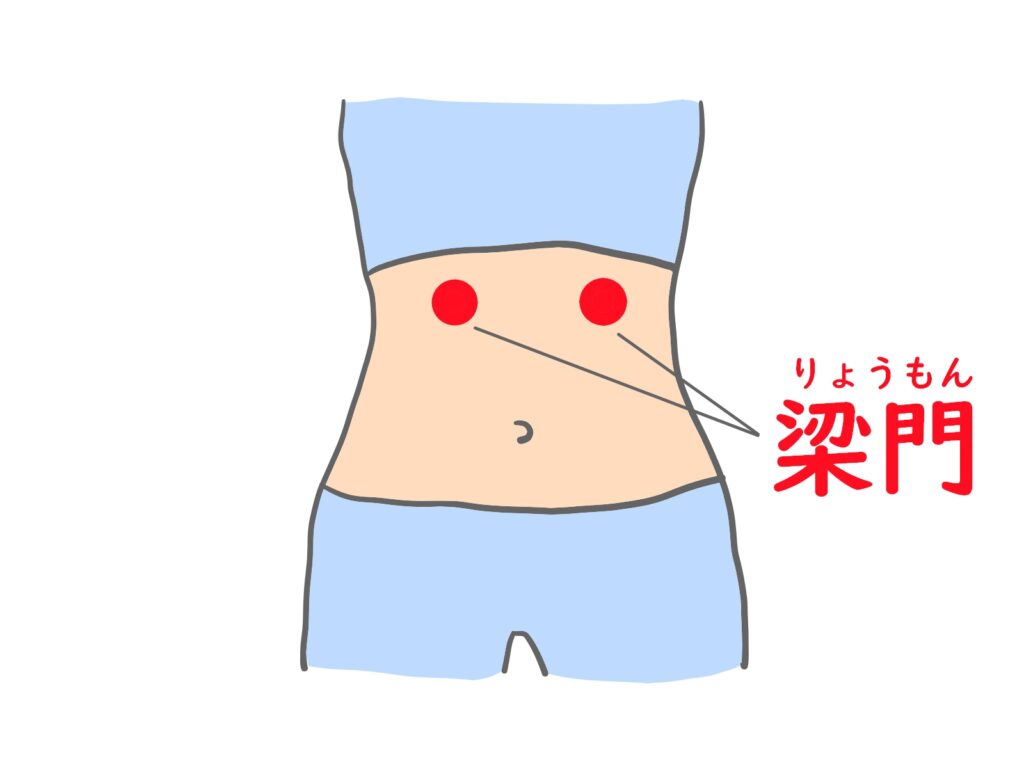

梁門

◎養生のポイント

- 食後の軽い散歩で気を巡らせる

- 食べた直後に横にならない

- よく噛んで食べる(1口30回が理想)

肝気犯胃(ストレス)

ストレスが多く、情緒の変動が激しい人に多いタイプです。肝の気が滞り、胃の働きを抑制することでゲップが頻発します。

◎特徴

- ため息

- 胸脇の張り

- ゲップが続く

- イライラ

- 腹満

- ストレスが減ると共に楽になる

◎治法

疏肝理気・和胃降逆

◎治療でよく用いるツボ

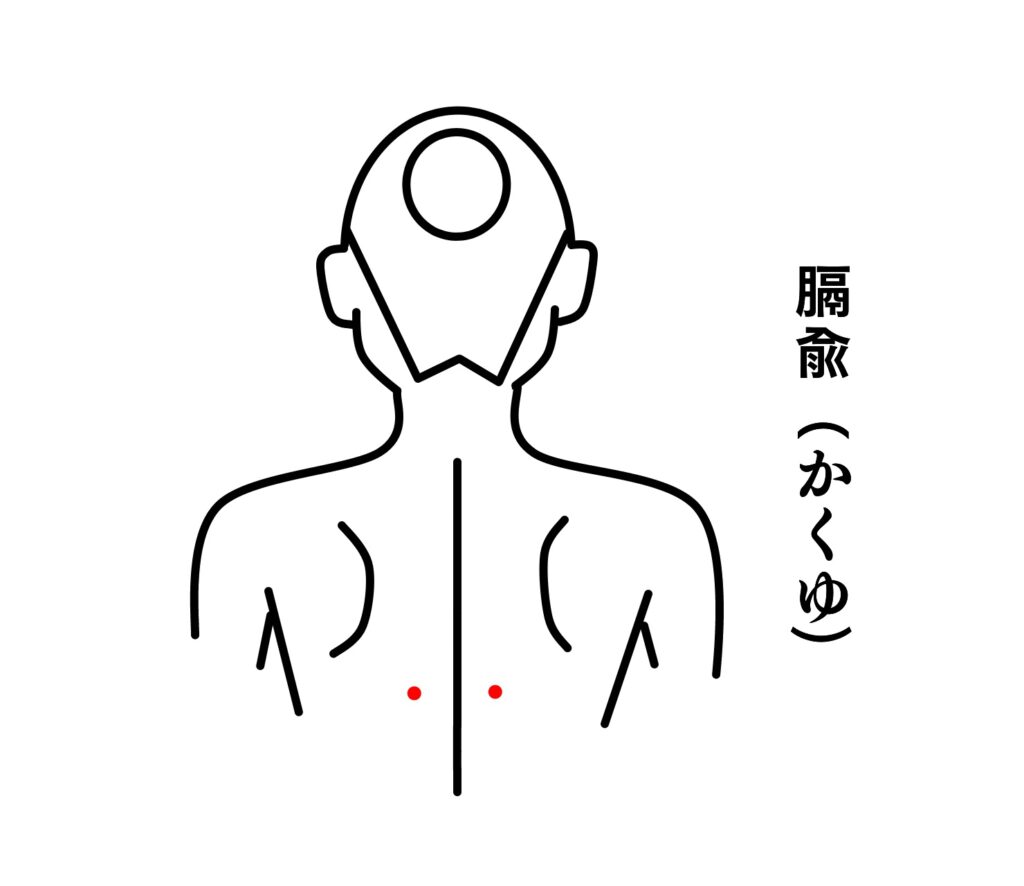

期門・膈兪など

◎養生のポイント

- 深呼吸やストレッチで「胸を開く」

- 自然に触れる、軽い運動を習慣に

- 感情を抑えず、言葉にして発散する

鍼灸によるアプローチ

中医鍼灸では、患者の体質・証に応じて経穴を選びます。嗳気の治療では、基本的に「和胃・理気・降逆」を目的とします。

【主な経穴例】

- 中脘(胃の要穴。気を整え、消化機能を調える)

- 足三里(脾胃を補い、全身の気を充実させる)

- 内関(胸中の気を降ろし、胃気の上逆を防ぐ)

- 太衝(肝の疏泄を促し、ストレス性ゲップに対応)

治療原則としては、先の主な4つの「胃の気の上逆をもたらす原因」別にアプローチします。

- 脾胃虚弱 → 補中益気湯的アプローチ(補脾健胃)

- 胃熱上逆 → 清熱瀉火(胃熱を鎮める)

- 肝胃不和 → 疏肝理気(ストレス緩和)

- 食滞 → 消食導滞(滞った食物を流す)

自宅でできるセルフケア5選

東洋医学的な視点から、ゲップを抑えるための生活習慣改善も重要です。4タイプいずれにも共通してオススメです。

① 食事をゆっくりとる

急いで食べると空気を多く飲み込み、胃気の上逆を助長します。よく噛み、腹八分を意識しましょう。

② 温かいものを中心に

冷たい飲食物は脾胃の働きを弱めます。常温~温かい食事を基本に。

③ ストレスをためない

感情の抑圧や怒りは肝気鬱結を引き起こし、胃の気を逆上させます。深呼吸・軽い運動・瞑想も有効です。

④ 姿勢を整える

猫背は横隔膜を圧迫し、気の流れを滞らせます。背筋を伸ばして座るだけでも改善につながります。

⑤ 消化を助けるツボ押し

軽度のゲップであれば、「中脘」「足三里」「内関」の指圧もおすすめです。心地よい強さで1~2分程度押しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 薬を飲んでも治らないゲップは鍼灸で改善できますか?

→ 多くのケースで改善が見られます。薬で抑えきれない「体質的な気の流れの乱れ」を整えることが鍼灸の得意分野です。

Q2. 施術頻度はどのくらいが理想?

→ 慢性的な場合は週1回、急性期の場合は週2回を目安にしています。3〜4週間で体質の変化が感じられる方が多いです。

【結論】ゲップは体が発する「気の逆流」のサイン

止まらないゲップは、単なる胃の不調ではなく、身体全体の気の巡りに問題が生じているサインです。

東洋医学の視点で自分の体質を理解し、鍼灸や生活習慣を通じて「気を整える」ことで、症状の根本改善が期待できます。

もし薬を飲んでも改善しない、検査で異常がないのにゲップが続く場合は、一度鍼灸によるアプローチを検討してみてください。

気の流れが整えば、胃も心も軽くなり、自然とゲップは落ち着いていくはずです。

横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアの鍼灸マッサージ院 如月では、

あなたの体質に合わせた施術で、ゲップをはじめとする胃腸のお悩みを根本からケアいたします。

「ゲップが止まらなくて困っている」――そんなお悩みのある方は、ぜひ一度気軽にご相談くださいませ。

【参考文献】

- 『中医症状鑑別診断学』 人民衛生出版社

- 『中医証候鑑別診断学』 人民衛生出版社

- 『中医基本用語辞典』 東洋学術出版

- 『十四経発揮』 東医針法研究会編