「めまいがするけれど、病院の検査では異常なし」と言われた。そんな経験はありませんか?

脳や耳の検査をしても「特に問題はない」と言われながら、ふらつきや立ちくらみに悩まされるケースは決して少なくありません。

実は、西洋医学的なアプローチでは原因が特定できない「めまい」も存在します。

東洋医学ではこのような不定愁訴にも独自の視点でアプローチし、体全体のバランスの乱れを整えることで改善を図ります。

本記事では、西洋医学的な基礎知識も交えながら、東洋医学が捉える「眩暈(げんうん)」について詳しく解説していきます。

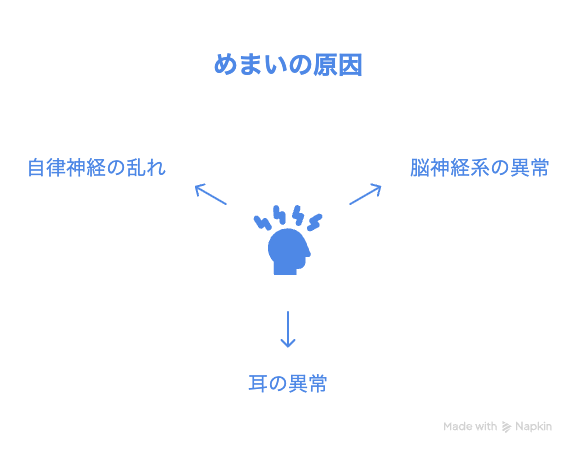

西洋医学でとらえる「めまい」の正体とは?

まず、西洋医学的に「めまい」は、大きく以下の3つの領域に原因が分類されます。

・脳神経系の異常:脳梗塞・脳出血・脳腫瘍・小脳の機能障害など

・耳の異常:三半規管、前庭神経、蝸牛(内耳)に関わる異常。メニエール病、良性発作性頭位めまい症(BPPV)など

・自律神経の乱れ・精神的要因:ストレス、過換気症候群、更年期障害、うつ病など

CTやMRI、聴力検査、平衡機能検査などを通じて診断を行います。

明確な原因を追求できる一方、診断がはっきりとしない場合も一定数存在します。

このような場合、PPPDなどと診断され、投薬や経過観察となることも珍しくありません。

東洋医学における「めまい(眩暈)」の理解

東洋医学では、「めまい」は《身体全体の気血水(きけつすい)・五臓六腑(ごぞうろっぷ)の乱れ》つまり内的なバランスの崩れとしてとらえられます。

「眩(げん)」は目がかすむ、「暈(うん)」は頭が回るような感覚を表し、「眩暈」=頭と目のふらつきの総称です。

この症状は、以下のような病気ではなくとも、日常的なシーンでも目撃しやすいのではないでしょうか?。

・精神的なショックを受けたとき(知人の訃報を受けた時など)

・食事を摂っていないとき(お腹空いてフラフラ)

・急に立ち上がったとき

・長時間サウナにいたとき

東洋医学では、こうした病気ではない背景にも、症状を細かくタイプ別に分類し、それぞれに応じた治療方針を立てます。

東洋医学的「めまい」の6分類と特徴+養生法とツボ解説

【タイプ1】熱が上に昇って頭部を乱すタイプ(①〜③)

①陰虚陽亢タイプ(ほてり型)

更年期症状を含めた加齢・慢性疾患(長患い)により体内の潤い(陰)が不足した結果、火照りが頭部に昇って起きるタイプ。

ドライアイ、喉の渇きなどを伴うことが多い。

●養生のポイント:

- 夜更かし・スマホの見過ぎを避け、目と頭を休める

- カフェイン・アルコール・辛味を控える

- 陰を補う食材(豆乳、黒ごま、百合根)を摂取

●よく使うツボ:養陰平肝の効果があるツボ

厲兌(れいだ)/膈兪(かくゆ)など

②肝火上炎タイプ(ストレス型)

長期間のストレスや怒りが溜まりすぎた後、爆発するイメージ。熱が頭部を昇らせることでめまいが生じる。

●養生のポイント:

- 怒りやすい環境を遠ざける(深呼吸、瞑想も有効)

- 緑色の食材(春菊、ほうれん草など)で肝を補う

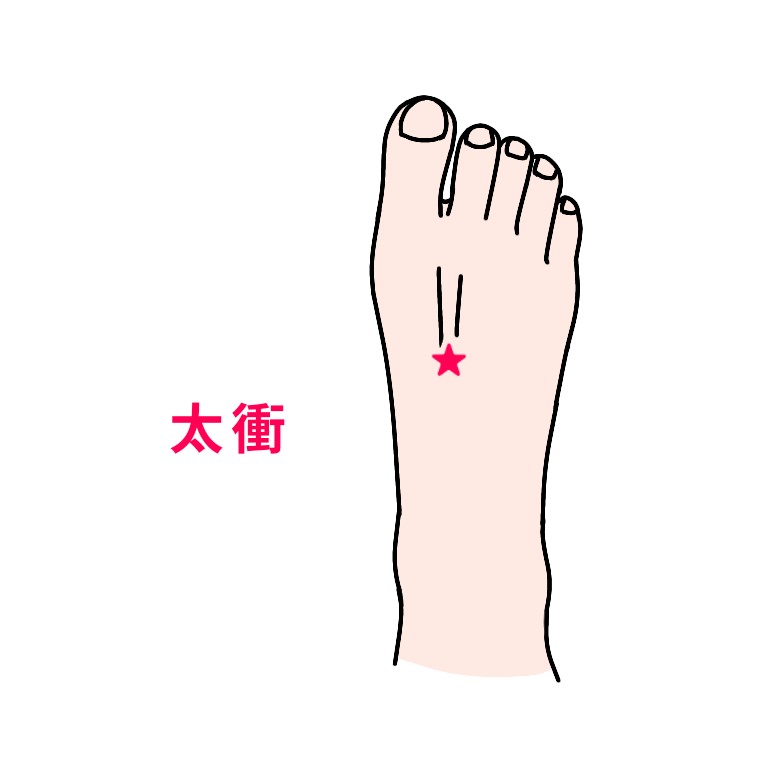

●よく使うツボ:清瀉肝火の効果のあるツボ

太衝(たいしょう)

③風熱タイプ(気候型)

夏場や高温・多湿の気候で体内に熱がこもり、めまいが起きるタイプ。

熱中症的な状態で、頭痛や発熱も伴うことが多い。

●養生のポイント:

- 高温時は無理せずクーラーを使う

- 発汗による脱水に注意し、こまめな水分補給(麦茶・はとむぎ茶)を意識

- 外出時は帽子・日傘を活用

●よく使うツボ:清火熄風の効果のあるツボ

足臨泣(あしりんきゅう)

【タイプ2】頭部への栄養不足によるめまい(④〜⑦)

④心脾血虚タイプ(心労型)

精神的ショックや考えすぎによって、血と気が消耗し頭部に十分な栄養が行き届かない。

●養生のポイント:

- 過度な仕事・情報処理を減らす(夜の思考活動を控える)

- 小豆、なつめ、鶏肉などの「補血食材」を摂取

- ゆったりした音楽で心を休める

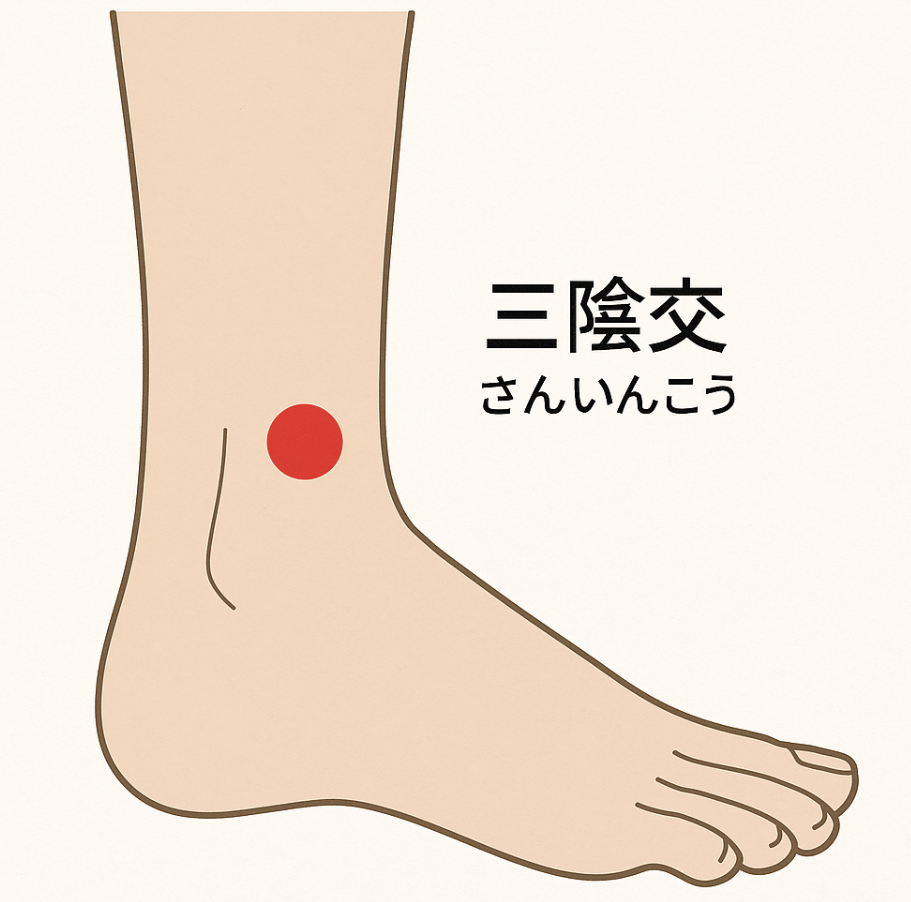

●よく使うツボ:宣補気血・益心脾の効果のあるツボ

三陰交(さんいんこう)・神門(しんもん)など

⑤中気不足タイプ(疲労型)

消化吸収力の低下により、食物から得られるエネルギーが不足してめまいが生じる。

●養生のポイント:

- 冷たいもの・脂っこいものを避け、温かい食事を基本に(胃腸を労わる)

- 食事時間を一定にして消化のリズムを整える

- 胃腸を休める「半断食」も検討してよい

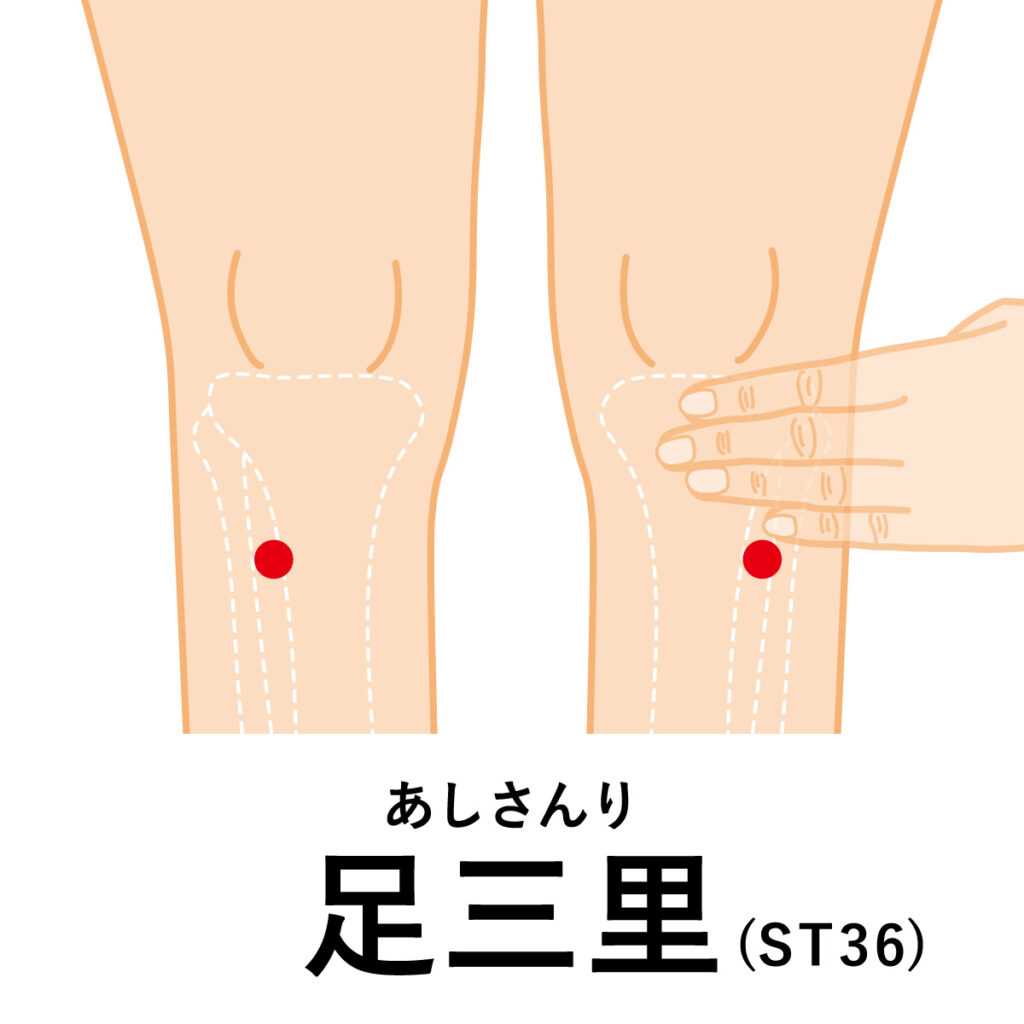

●よく使うツボ:補中益気

足三里(あしさんり)/公孫(こうそん)

⑥痰濁中阻タイプ(不摂生型)

不規則な食生活・湿気の影響で体内に「痰濁」という異常水分が溜まり、頭部への気血供給が妨げられる。

●養生のポイント:

- 油物・乳製品・過度の飲酒を控える

- 雨の日や湿気の多い日は無理に外出しない

- 汗をかいて痰湿を排出する(軽い運動・半身浴)

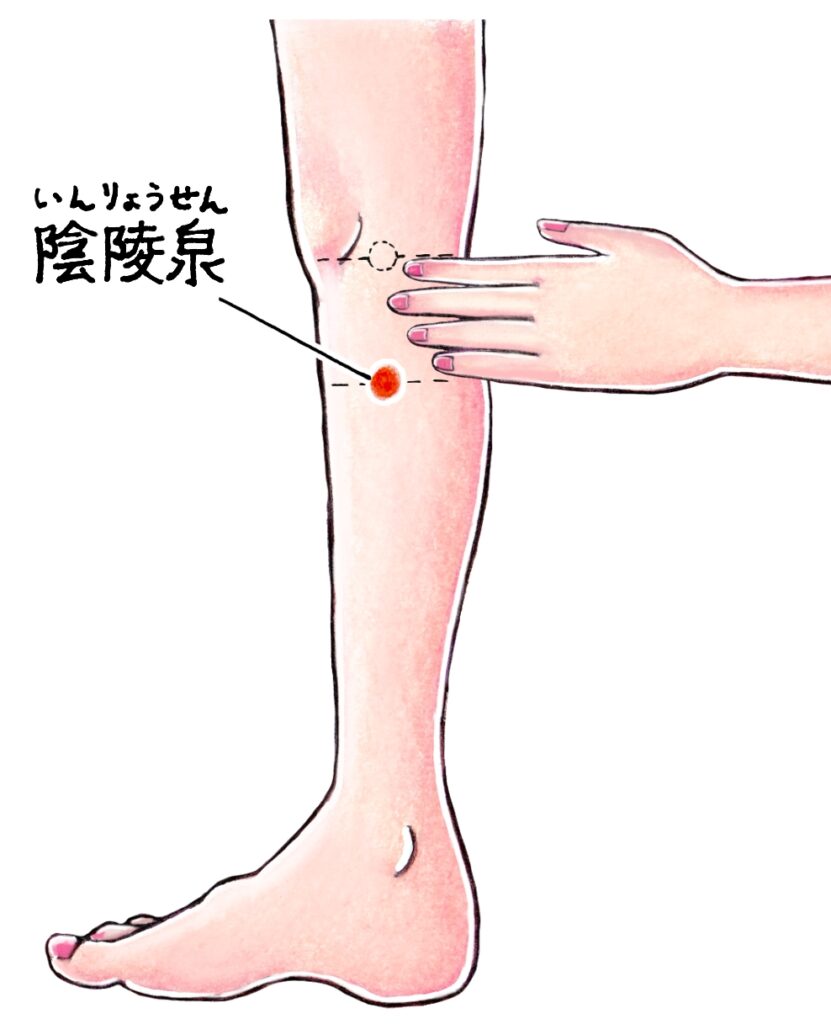

●よく使うツボ:袪痰化湿

陰陵泉(いんりょうせん)/商丘(しょうきゅう)/胃倉(いそう)など

⑦腎精不足タイプ(加齢型)

老化や病後の衰弱により、「腎精」という根本的な生命エネルギーが不足し、脳が栄養されずにふらつきが起こる。

●養生のポイント:

- 無理な運動を避け、体力温存

- 黒豆、山芋、くるみなど腎を補う食材を積極的に

- 寝る前に足湯・深呼吸などで腎の温養を

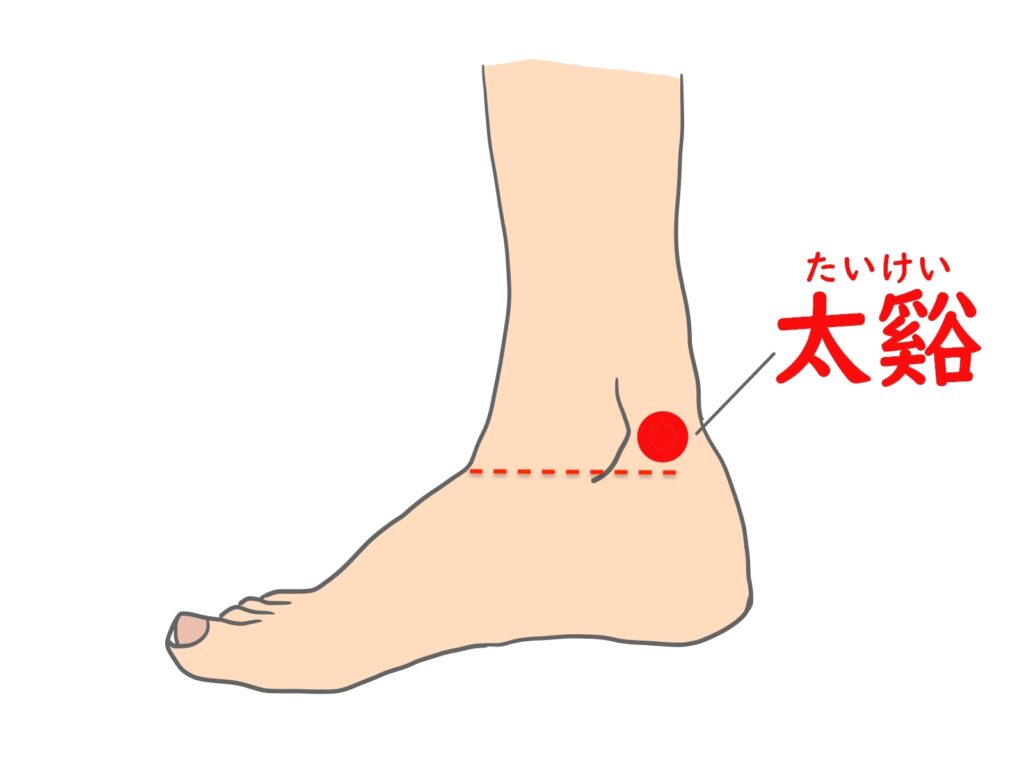

●よく使うツボ:補腎填精

志室(ししつ)/腎兪(じんゆ)/太谿(たいけい)

「めまい」とうまく付き合うために──まずは体の声に耳を傾けて

東洋医学では、「眩暈」は単なる症状ではなく、体からのサインと捉えます。

「なんとなく調子が悪い」という曖昧な感覚こそが、病気の入り口かもしれません。

検査では異常が出ない、薬では改善しない──そんなときこそ、鍼灸や東洋医学的な養生をぜひご活用ください。

当院では、東洋医学の知見を用いて体の声にじっくり耳を傾ける施術を心がけています。

不調を我慢せず、気軽にご相談ください。

横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアに位置する鍼灸マッサージ院 如月では、国家資格を持つスタッフが丁寧なカウンセリングと施術を通じて、あなたの倦怠感の背景にある原因を一緒に探り、解消へと導きます。

あなたが本来の元気を取り戻し、「動ける自分」に戻るために——私たちは全力でサポートします。

ぜひ一度お気軽にご相談くださいませ。

※参考文献

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

・『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

・『十四経発揮』 東医針法研究会編