頭や顔の汗は身体の異常サイン?東洋医学で見るその正体とは

「通勤中、前髪がびっしょり濡れてしまう」

「マスクの中が常に蒸れて化粧も崩れる」

「人前で話すと顔だけ汗が噴き出す」

このように、頭や顔にかぎって大量に汗が出る悩みを抱える方は少なくありません。

西洋医学では「頭部多汗症」「顔面多汗症」と診断されることがありますが、

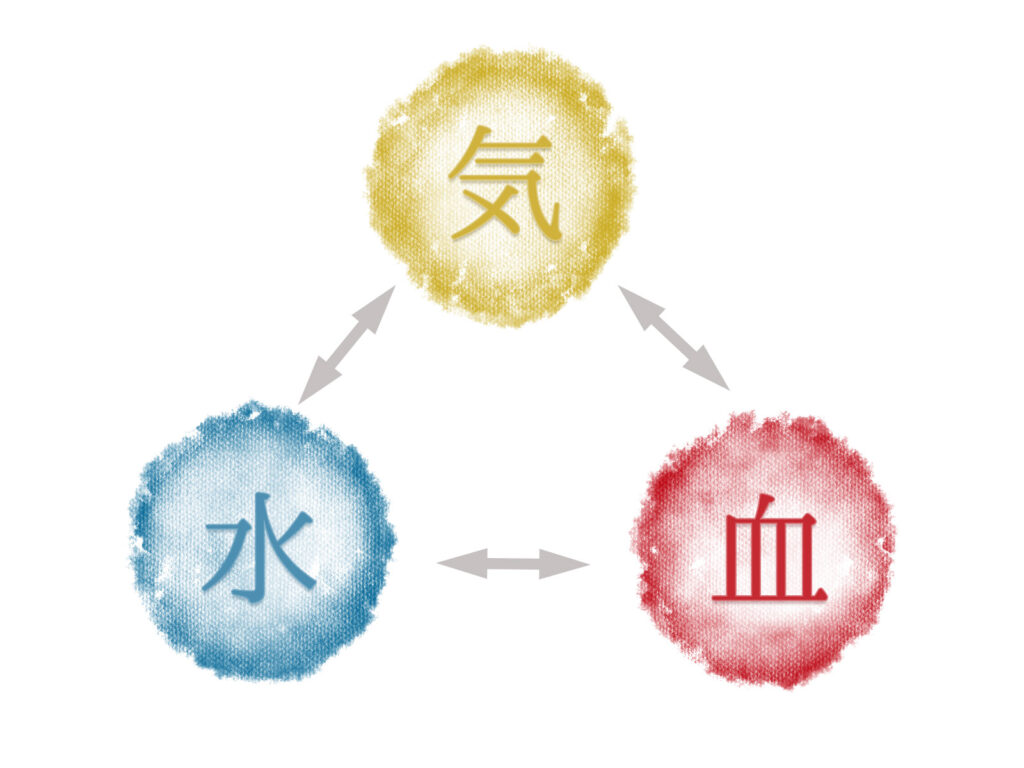

東洋医学では「頭汗(とうかん)」と呼び、体質や臓腑の乱れを知らせる大切なサインと考えます。

この記事では、

・頭や顔に汗が出るのはなぜか

・東洋医学での捉え方

・鍼灸による改善の方向性

・日常生活でできるセルフケア

について解説します。胸汗・脇汗・手足汗に続くシリーズ第4弾として、「頭顔の汗」に特化してお届けします。

頭汗・顔汗とは?東洋医学の視点から解説

東洋医学の古典には「ただ頭に汗が出て、頸にまで流れる」との記載があり、頭や顔に限局する汗は昔から注目されてきました。

健康な人でも、子どもが眠るときや食後に一時的に頭汗が出ることはありますが、それは生理的現象とされ、問題視はされません。

一方で、日常生活に支障が出るほど頭や顔の汗が多い場合、それは身体のバランスの乱れを示すサイン。

とくに「熱が上にこもる」「気を固める力が弱い」などが原因と考えられます。

頭汗・顔汗の東洋医学的「代表的な2大タイプ」

湿熱(しつねつ)タイプ|ベタつく汗とほてり

◎どんな状態?

体の中の水液代謝、水液循環が停滞した状態。

四肢へと散布されなかったり、体外に排出されないために体内に余剰な水分がこもって汗として押し出される状態です。

◎原因の例

- 脂っこい食事や甘い物

- アルコール・冷たい飲み物

- 梅雨〜夏の高湿度環境

◎症状の特徴

- 額や頭皮にベタつく汗

- 口が苦い・粘る

- 舌苔が黄色く厚い

◎養生のポイント

- 揚げ物・甘味・アルコールを控える

- はとむぎ・冬瓜・こんにゃくなど湿熱に対応した食材を口にする

- 室内における湿度コントロール・湿気を逃す服装

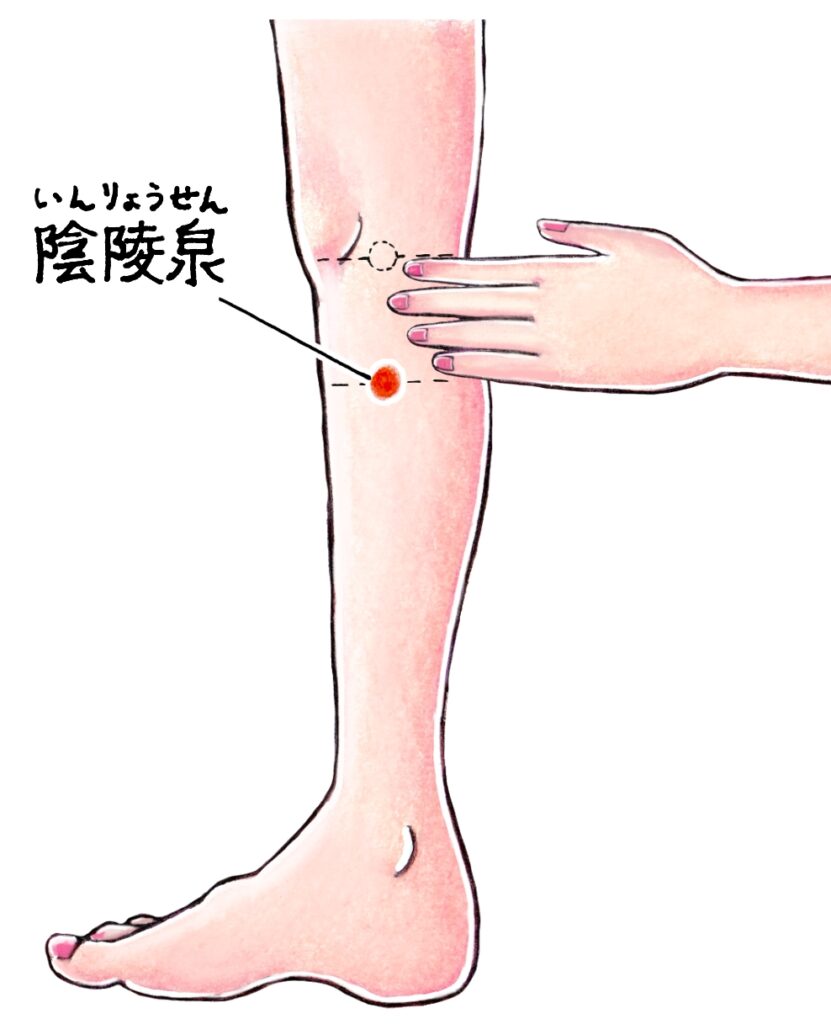

◎使用するツボ(清利湿熱の効果があるもの)

・陰陵泉・帯脈・曲泉など

陽気不足タイプ|エネルギー不足で汗が漏れる

◎どんな状態?

気の作用の一つとして「固摂(こせつ)」作用があり、汗腺を閉めるといった役割を担う。

加齢や疲労によって、気(陽気)が消耗してしまった結果、汗腺が緩んでしまい、水分が漏れ出てしまうような状態である。

◎原因の例

- 長期の疲労や睡眠不足

- 冷たい食事のとりすぎ

- 慢性病後の体力低下

◎症状の特徴

- ダラダラと汗をかく

- 顔色が白い

- 動くとすぐ汗が出る

- 息切れ・倦怠感

- 手足の冷え

◎養生のポイント

- 温かい食事(味噌汁・根菜・鶏肉)

- 夜更かしを避け睡眠確保

- 体を冷やさない

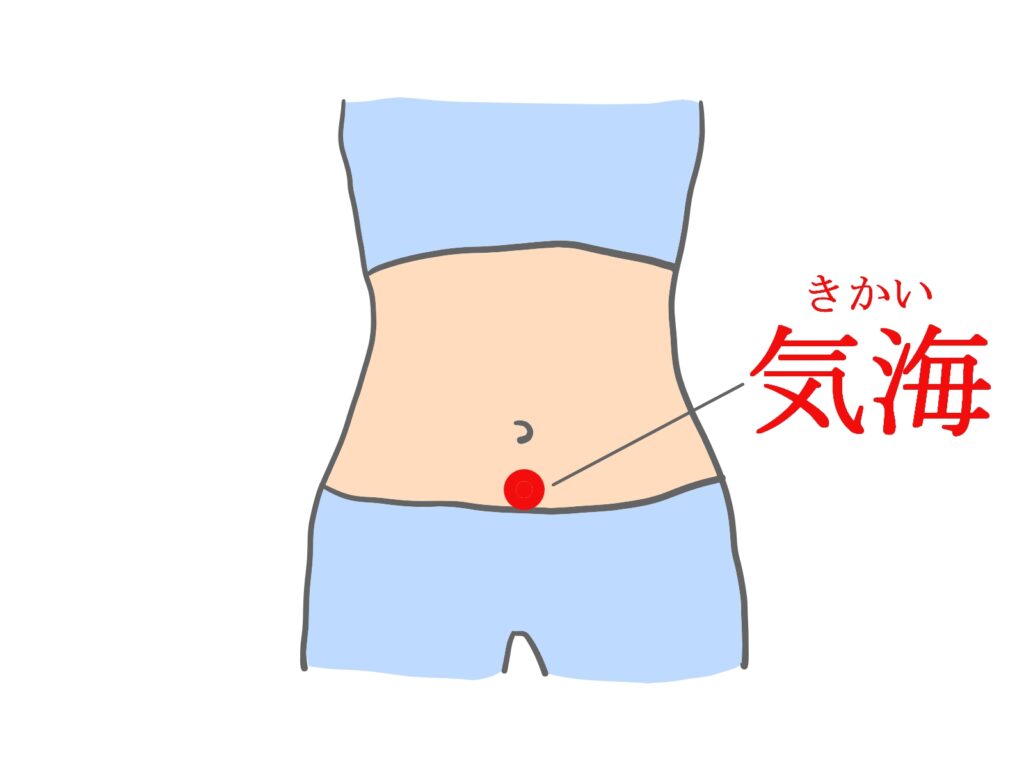

◎使用するツボ(温陽益気の効果のあるもの)

・気海(きかい)・足三里(あしさんり)など

よくある質問(FAQ)

Q. 市販の制汗剤で頭や顔の汗は抑えられますか?

A. 一時的には効果がありますが、東洋医学では“なぜその部分に汗が偏るのか”を重視します。体質改善と併用すると安心です。

Q. 鍼灸は本当に顔汗にも効きますか?

A. はい。体質に合わせたツボを使い、発汗の偏りを整えることで改善を感じる方は多いです。

Q. 痛みや副作用はありますか?

A. 細い鍼を使うため痛みは最小限。むしろ施術中に眠ってしまう方も。副作用はほとんどありません。

頭や顔の汗も身体のSOSかも?|東洋医学で根本から整える

頭や顔の汗は「体が発する小さなSOS」。

生活改善に鍼灸治療を組み合わせることで、発汗バランスを根本から整えることができます。

「病院では異常なしと言われたのに、顔だけ汗が止まらない」

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアの鍼灸マッサージ院 如月では、

あなたの体質に合わせた施術で、頭や顔の汗のお悩みを根本からケアいたします。

「汗が止まらなくて困っている」――そんなお悩みのある方は、ぜひ一度気軽にご相談くださいませ。

【汗シリーズ 関連記事はコチラ】

▼シリーズ第1弾(胸の汗)

▼シリーズ第2弾(脇の汗)

▼シリーズ第3弾(手足の汗)

【参考文献】

- 『中医症状鑑別診断学』 人民衛生出版社

- 『中医証候鑑別診断学』 人民衛生出版社

- 『中医基本用語辞典』 東洋学術出版

- 『十四経発揮』 東医針法研究会編