朝起きても疲れが取れない、何をしても体が重く感じる…。そんな「全身倦怠感」に悩んでいませんか?

単なる疲れと思って放っておくと、日常生活に支障をきたすケースもあります。

この記事では「全身倦怠感 」をテーマに、医学的な見解から東洋医学的アプローチまで、多角的に解説していきます。

全身倦怠感とは?原因と見落としがちなポイント

考えられる原因

1:自律神経の乱れ

ストレスや生活リズムの乱れによって交感神経と副交感神経がバランスを崩す。

2:慢性的なむくみや血行不良

筋肉や関節の疲労が蓄積されることで、酸素や栄養が届きにくい状態に。

3:ホルモンバランスの異常

特に甲状腺機能や副腎皮質ホルモン系の働きが低下している可能性。

4:栄養不足・鉄欠乏・ビタミン不足

鉄やビタミンB群の不足はエネルギー産生に影響。

5:メンタル面のストレス

不安やうつ状態が体調に直結し、倦怠感を増幅させる。

通常は休養を欲することで出現する「倦怠感」ゆえに、休息をすることで回復します。、

しかし休養しても倦怠感やだるさが解消されず、長い間持続する場合は、何らかの病気が背後にある可能性が疑われます。

全身倦怠感の背後にある可能性のある西洋医学的疾患

「ただ疲れているだけ」と片付けられがちですの「倦怠感」ですが、実は身体の不調や疾患が背景にある場合も少なくありません。

特に以下のような疾患が潜んでいる可能性があるため、症状が長引く場合には医療機関での受診をおすすめします。

1:甲状腺機能低下症(橋本病など)

代謝の低下により、強い倦怠感やむくみ、寒がりなどが現れます。TSH、FT3、FT4などのホルモン検査で診断されます。

2:慢性疲労症候群(CFS/ME)

6ヶ月以上持続する原因不明の激しい疲労が特徴で、免疫・神経系の異常が関連しています。通常の休息では回復しないのが特徴です。

3:睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠中に無意識の呼吸停止が起こり、日中の強い眠気や倦怠感につながります。特に肥満傾向の方やいびきが強い方は注意が必要です。

4:貧血(鉄欠乏性・ビタミンB12欠乏性など)

血液の酸素運搬能力が低下し、疲れやすさ、息切れ、めまいが起こります。特に女性に多く、フェリチンやヘモグロビンの測定が重要です。

5:うつ病・気分障害

精神的な不調が体の倦怠感として表れるケースもあります。心身のバランスを崩しているサインとして、早めのカウンセリングが有効です。

6:感染症後疲労(ポストウイルス症候群)

新型コロナウイルスなどの感染症後に長引く倦怠感は、多くの人が経験しています。ブレインフォグや味覚障害を伴うこともあります。

上記は一例となりますが、これらの疾患は、いずれも専門的な診断と治療が必要です。

鍼灸が効果的であっても、まずは医学的な検査で重篤な病気を除外した上で施術を受けるのが理想的です。

鍼灸治療による全身倦怠感へのアプローチ

鍼(はり)や灸を用い、経絡・ツボに刺激を与える東洋医学。

エネルギー(気)の流れを整え、血流や神経伝達を促進する作用があります。西洋医学の視点とも補完し合い、症状改善を目指します。

倦怠感に対する鍼灸の効果を簡単に

・自律神経の調整

副交感神経優位に傾け、ストレスを緩和する。

・血流改善

微小血管から循環が改善し、筋肉のこりや凝り感が緩和されやすい。

・ホルモン調節

脳下垂体・副腎などホルモン放出のバランスに影響を与える場合がある。

・免疫と回復力の向上

気のバランスが整うことで全身の回復力が高まる。 ※個人差はありますが、多くの臨床報告で「疲れにくくなる」「集中力が続くようになった」などのケースが見られます。

東洋医学から見た「全身倦怠感」のタイプ別分類と対策

東洋医学では「全身倦怠感」は「疲乏」と記され、身体的・精神的エネルギーの消耗を意味する概念として捉えられています。

臨床上、多くは精神的疲労や四肢・全身の脱力感を伴うことが特徴で、さまざまな疾患に付随して現れることがあります。

中医古典の記述を参考に、以下のような3つの代表的分類に整理できます。

暑熱傷気による倦怠感

夏場に多く見られるタイプです。

外部からの暑さ(暑邪)が体内に侵入し、発汗とともに体の「気(エネルギー)」や「津液(水分)」が消耗され、倦怠感が現れます。いわゆる《夏バテ》です。

・特徴:全身の強いだるさ

・身体症状:体が熱っぽく汗が多い、口の渇き、食欲低下、下痢、小声になるなど。

→このタイプには、発汗量や体温の調整(適度に汗をかき、熱を体外から逃す)、清熱・益気のツボ刺激(足三里・曲池)が有効です。

脾虚湿困による倦怠感

暴飲暴食や過労、思い悩むことが続くと「脾(消化吸収をつかさどる)」の働きが低下し、食物から得たエネルギーを全身に巡らせる力が弱まります。

その結果、湿気(体内の余分な水分)が溜まり、重だるさを伴う全身倦怠感が生じます。二日酔いのイメージでしょうか?

・特徴:体が重く感じる疲労感

・身体症状:四肢の重だるさ、口のネバネバ、下痢、食欲不振、など。

→このタイプでは、食習慣の改善、湿度コントロールが中心となり、脾を補い湿を取り除く鍼灸施術(水分・陰陵線など)が効果的です。

気血両虚による疲労倦怠感

虚弱体質や慢性疾患により、身体を養う「気」と「血」の両方が不足した状態です。

長期間の疲弊や病後の回復期に多く、倦怠感だけでなく、精神的にも肉体的にも疲弊しやすい傾向にあります。

・特徴:少し動いただけでも疲労が増す

・身体症状:息切れ、めまい、不眠、汗が出る、動悸、顔色の蒼白、唇や舌・爪の色が淡いなど。

→食事・睡眠・運動をまずは整えること。また胃腸に優しい食生活を意識していただくことが大切です。

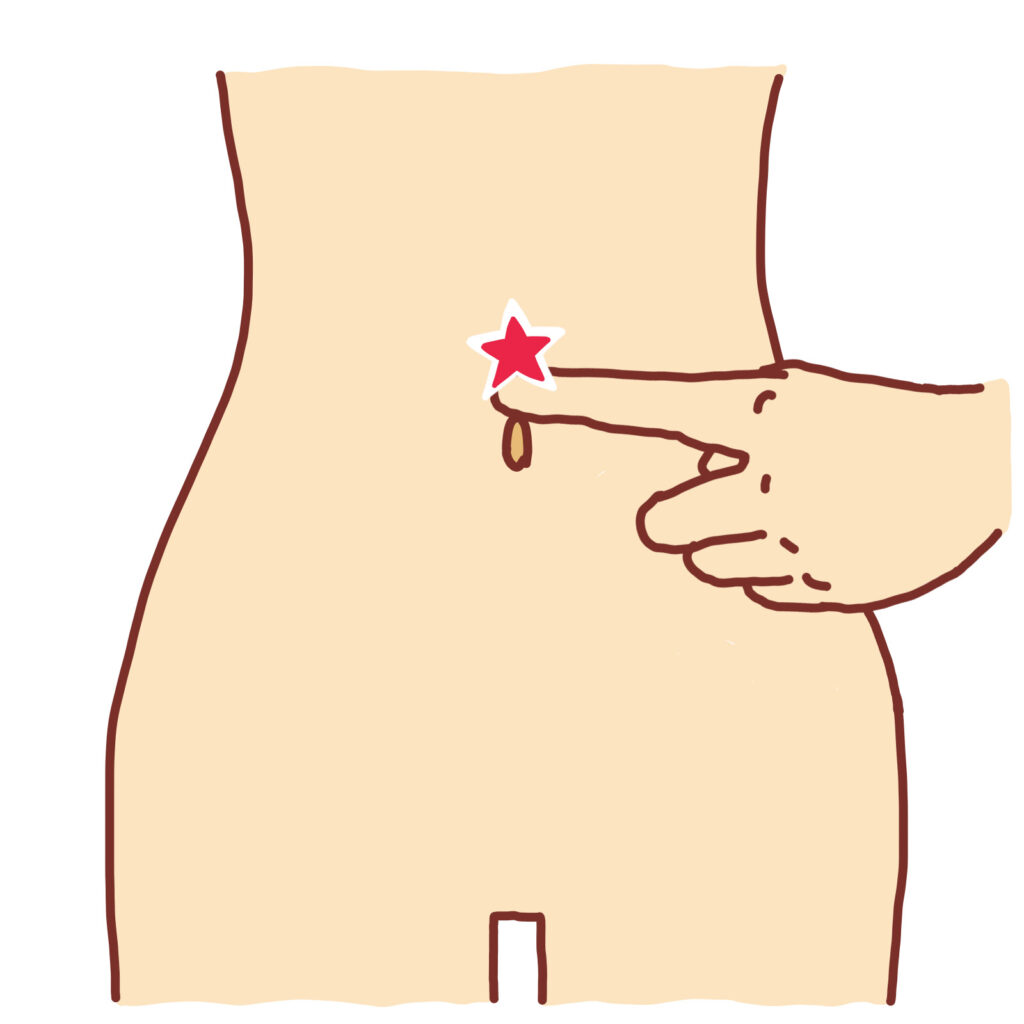

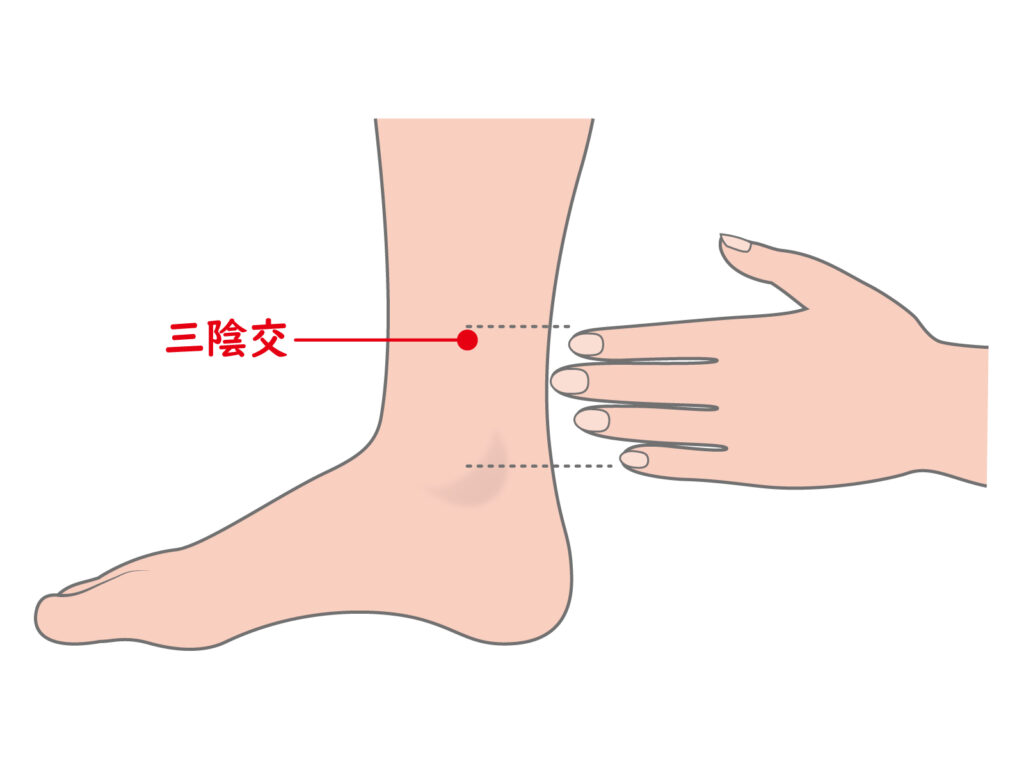

気血を同時に補うツボ(関元、三陰交など)を用いたケアをおすすめします。

体質や症状に応じて的確な診断と治療を行うことが、東洋医学の強みです。

当院ではこれらの分類に基づき、一人ひとりに合わせた施術プランをご提案しております。

よくある質問(FAQ)

Q1:鍼灸は痛くない?副作用は?

A. 鍼は髪の毛ほどの細さで、初回で「チクッとした」「重だるい圧」を感じる程度。

心配な方は置鍼やお灸などで対応可。

内出血などの軽い副作用は稀で、その場合は適切に説明と処置いたします。

Q2:1回で効果が表れる?

A. 個人差あり。軽度なら1〜3回程度で改善が見られますが、慢性的な倦怠感では5〜10回で体感変化報告多数。継続が効果につながります。

Q3:保険は効くの?自己負担は?

A. 当院は自費のみの治療となります。

Q4:他の治療との併用は可能?

A. はい、医師の診断や薬を継続しながら併用が可能です。

長く続く倦怠感は、今ここから変える

「疲れているだけ」と自己判断せず、まずは休息することが大事です。

そして自身の体の声に耳を傾けることも大切です。

慢性的に続く全身倦怠感は、西洋医学的な視点で原因を探り、東洋医学的アプローチで体質改善へ。両者の知見を組み合わせることで、改善の可能性は大きく広がります。

横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアに位置する鍼灸マッサージ院 如月では、国家資格を持つスタッフが丁寧なカウンセリングと施術を通じて、あなたの倦怠感の背景にある原因を一緒に探り、解消へと導きます。

あなたが本来の元気を取り戻し、「動ける自分」に戻るために——私たちは全力でサポートします。

ぜひ一度お気軽にご相談ください。

※参考文献

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

・『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

・『十四経発揮』 東医針法研究会編