「胃の不快感が続くのに、検査では異常がない――」 そんな悩みを抱えていませんか?

それはもしかすると「機能性ディスペプシア(FD)」かもしれません。

本記事では、「機能性ディスペプシアに鍼灸は本当に効果があるのか?」という疑問に、専門的な立場から丁寧にお答えしていきます。

東洋医学と現代医学の視点を交えながら、鍼灸の仕組みや期待できる効果、施術の流れまで、網羅的に解説します。

機能性ディスペプシア(FD)とは?―原因不明の胃の不調

主な症状と診断基準

FDの主な症状は以下の通りです

- お腹の膨満感

- 少し食べただけで満腹になる

- みぞおちの焼けるような灼熱感

- みどおちの痛み

これらが4つのうち1つ以上が、最近3ヶ月間で現れている場合に「機能性ディスペプシア」と診断されます。

なぜFDは起こるのか?

原因とリスク要因 FDの原因として以下が考えられています。

- ストレスや自律神経の乱れ

- 胃の運動機能の低下

- 胃酸分泌の異常

- 感受性の過敏化

鍼灸とは?東洋医学に基づく自然療法

鍼と灸の基本的な仕組み

・鍼治療:細い針をツボに刺入して神経や筋肉の反応を調整

・灸治療:もぐさを燃やしてツボに温熱刺激を与え、血流や気の巡りを改善

なぜ鍼灸がFDに効果的なのか?

- 副交感神経を優位にし、消化活動を活発化

- 胃のぜん動運動を促進

- 胃酸分泌の調整

- ストレスによる胃の過敏性を緩和

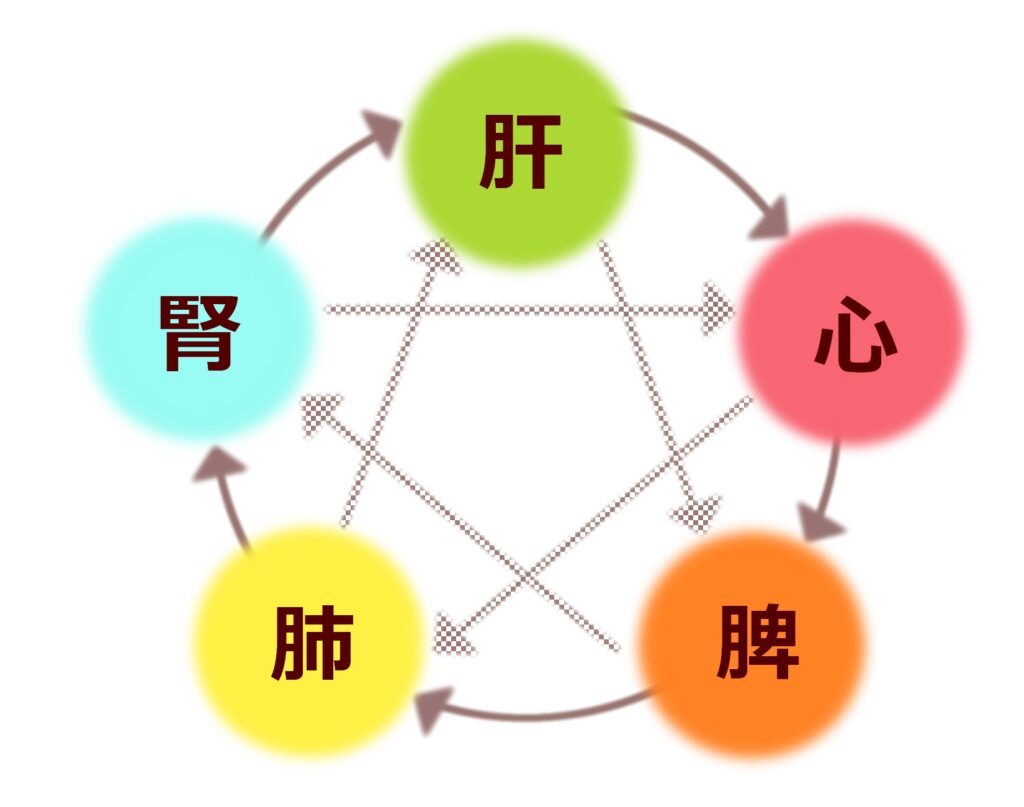

中医学で見る「胃の不調」―体質別アプローチの重要性

中医学における「証(しょう)」とは何か?

中医学では、体の不調を「証(しょう)」という個々の体質や状態の組み合わせでとらえます。

機能性ディスペプシアのような器質的異常がない不調に対しては、まず五臓六腑の「脾」と「胃」の状態を中心に考えます。

- 脾:飲食物の消化・吸収と気血を生成する器官

- 胃:飲食物を受け入れて消化、その後輸送する器官

「脾」「胃」のトラブルを第一に疑い、加えて緊張やストレスでお腹が痛くなるようなケースでは「肝」との関連が深さを考慮します。

さらに神経質で不安感が強いタイプには「血虚」が背景にあることも。

中医学ではこうした多面的な視点から、体質ごとに最適な治療法を考えます。

7つのタイプで見る「あなたの胃の不調」―FDに多い中医学的パターン

機能性ディスペプシア(FD)は中医学では「胃脘痛」「腹脹」「嘈雑(そうざつ)」などに類似し、原因や体質によって複数のパターンに分類されます。

ここでは前述の症状を参考に7タイプを紹介し、それぞれの特徴・症状・養生法・鍼灸での治療方針をまとめます。

脾胃虚寒タイプ(冷え)

- 特徴:冷えが主な原因となる。長期間消化器系の疾患を患うことや虚弱体質であることから体の熱エネルギーが少なく上腹部をあたためる力が弱いことが挙げられる。

- 主な症状:温めたり摩ることで痛みが軽くなる・お腹がすいた際に痛みが生じる・何か口にすることで楽になる・下痢傾向、疲労感、手足の冷えなど

- 養生法:

- 温かい食事を心がける(生もの・冷たい飲み物を避ける)

- よく噛んで、腹八分目を守る

- 睡眠と休養をしっかり取る

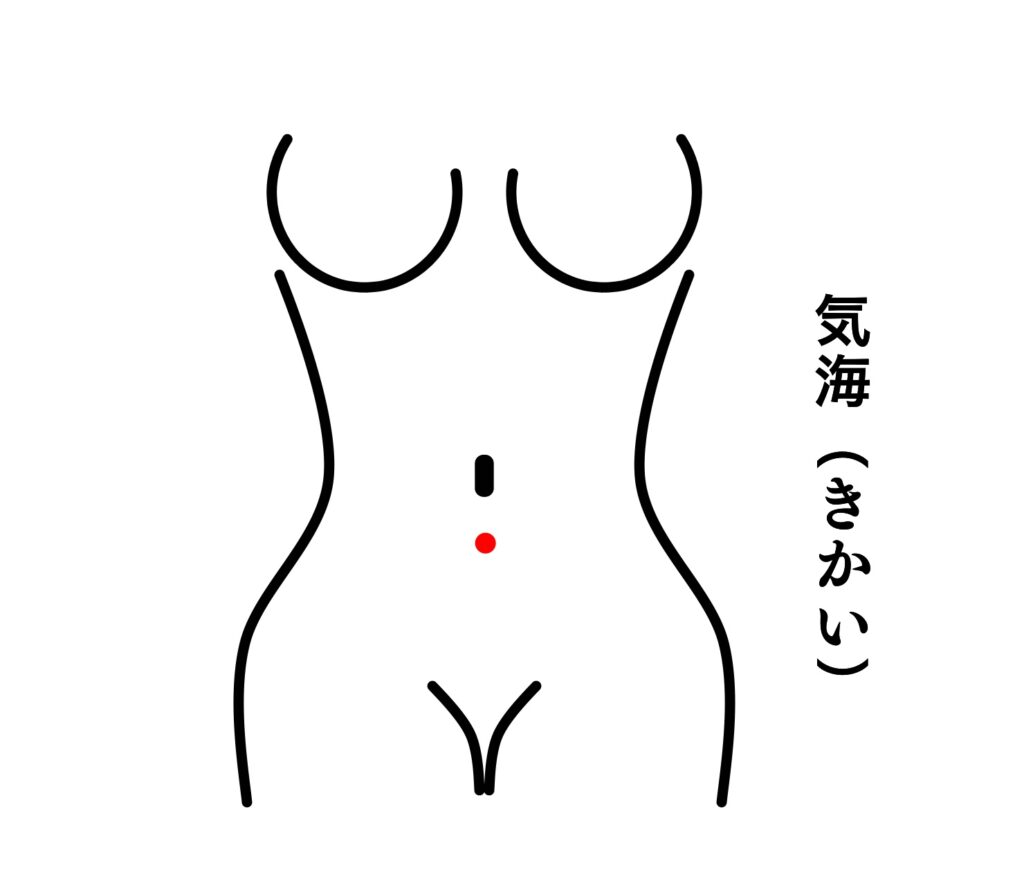

- よく使うツボ:

- 気海/関元/脾兪など

胃寒タイプ(冷え)

- 特徴:胃の冷えによる気血の巡りの悪化。外からの寒冷刺激(気候)や冷飲食が主な要因となる。

- 主な症状:冷えによるギューっと収縮するような胃の痛み、悪心、冷えで悪化する、温めると楽になる

- 養生法:

- 常温または温かい飲み物・食事を取る

- 腹部を冷やさない(カイロや腹巻きも有効)

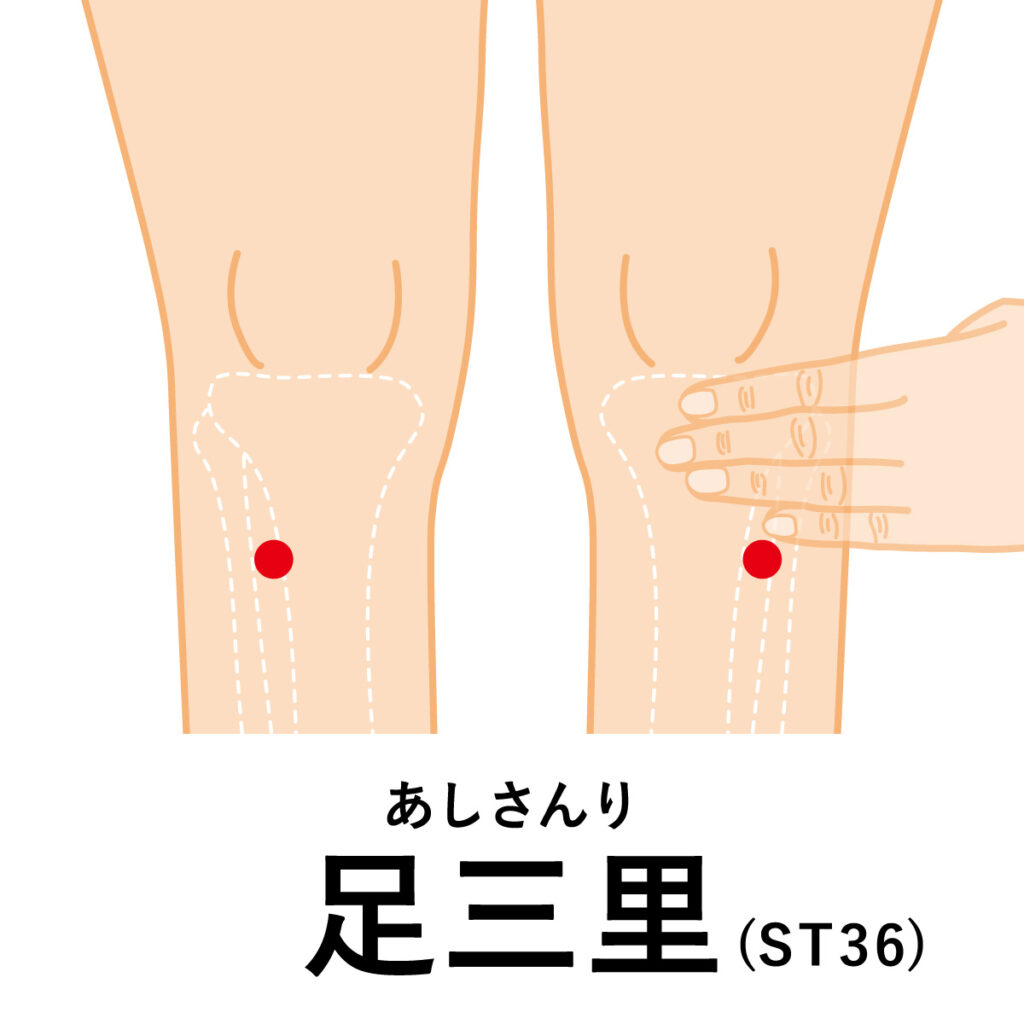

- よく使うツボ:

- 中脘/足三里など

胃熱タイプ(熱)

- 特徴:胃に熱が生じてしまい過活動状態となることが原因。辛い者や味の濃い者の食べ過ぎ、飲酒過多が熱を生じさせる原因となる。

- 主な症状:空腹時の胃痛・口臭・便秘・口の苦みなど

- 養生法:

- 刺激物・揚げ物・アルコールを控える

- 熱を冷ます食材を取り入れる

- よく使うツボ:

- 内庭/上巨虚/解渓

胃陰虚タイプ(潤い不足)

- 特徴:胃の潤い不足。多くは慢性病により胃の潤い・保湿成分を損傷してしまったことが挙げられる。

- 主な症状:発症はゆるやかでありシクシクとした痛み・口やのどの渇き・ほてり・唇の乾燥を伴うケースが多い。

- 養生法:

- 睡眠をしっかり取り、過労を避ける

- 熱を生む辛味よりも、潤す食材(山芋、白きくらげ)を選ぶ

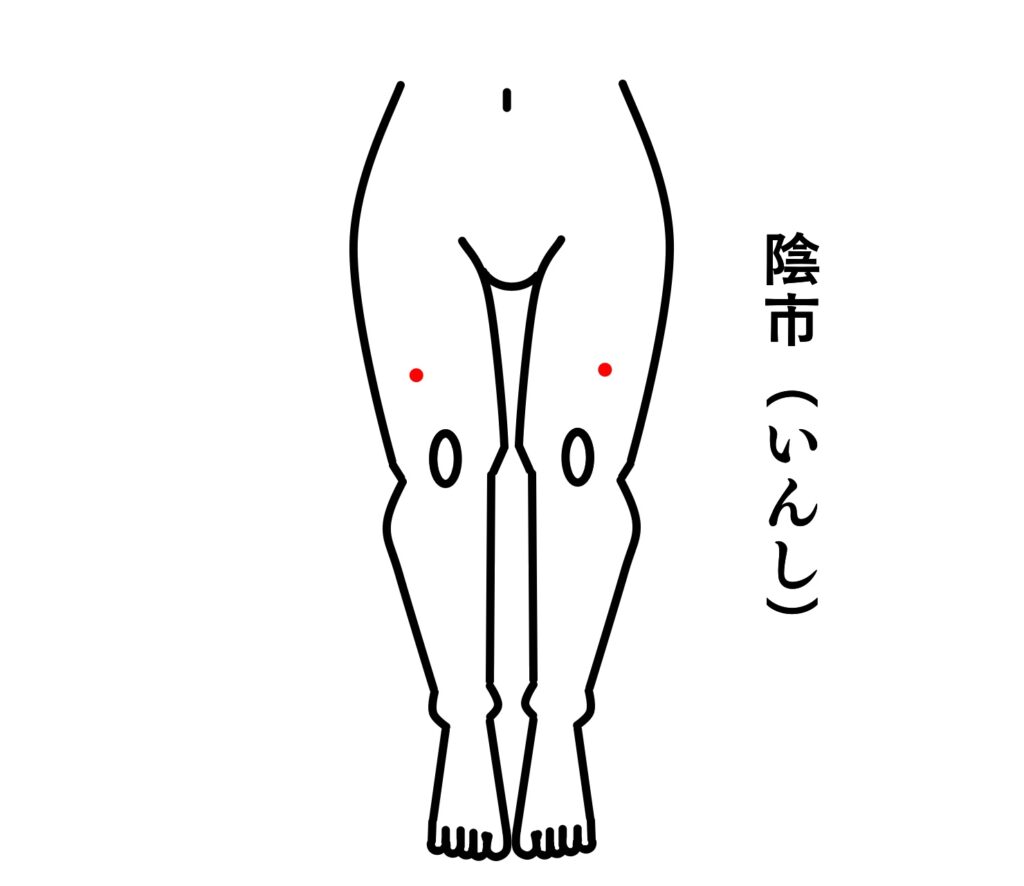

- よく使うツボ:

- 陰市/中脘/復溜

肝鬱タイプ(ストレス・滞り)

- 特徴:ストレスや感情の抑圧により「気」の流れが滞った状態。「胃」に影響が及ぶことで消化・輸送活動の低下が生じる。

- 主な症状:お腹の強い張り感が伴う。げっぷ・食欲不振・便秘など

- 養生法:

- デスクワークの方は軽い運動を

- 軽い運動や音楽などで気分転換

- 柑橘類や香味野菜(紫蘇、春菊など)を食事に取り入れる

- よく使うツボ:

- 太衝/膻中/内関

肝火タイプ(ストレス爆発)

- 特徴:「肝鬱」が進行し、内熱となって「火」となった状態。ストレスが溜まって爆発するイメージ。

- 主な症状:急激であり燃えるような痛み・口の渇きや口の苦みを伴う

- 養生法:

- 刺激物・アルコールを完全に控える

- 冷静を保つ環境・習慣作り(深呼吸、瞑想)

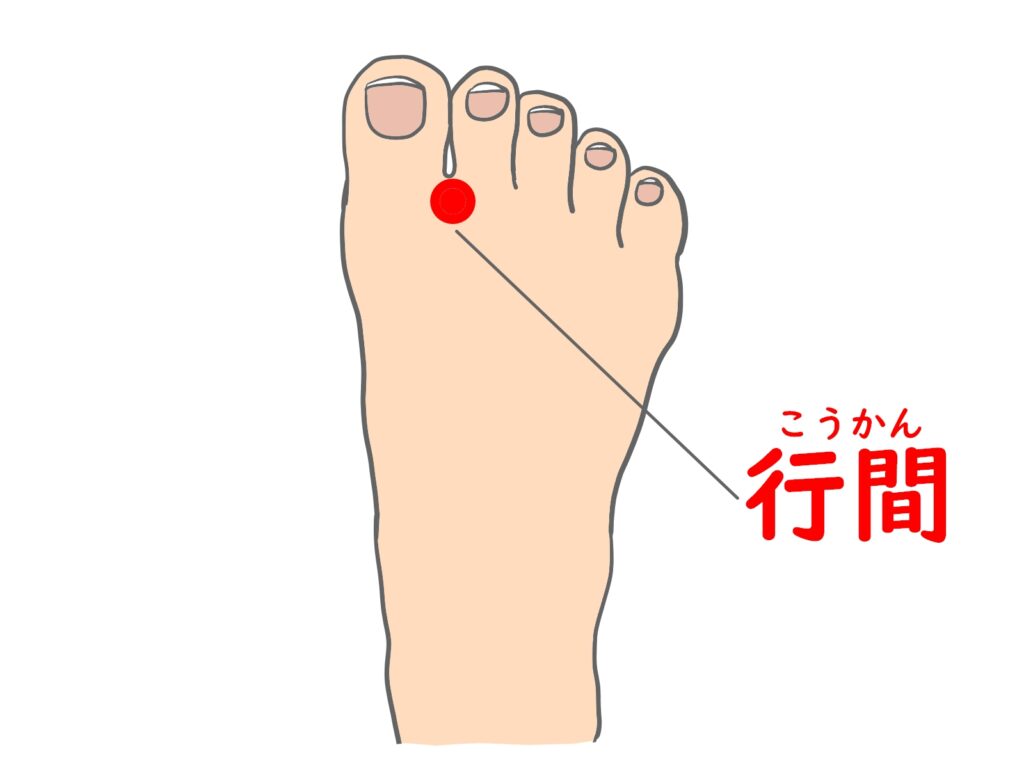

- よく使うツボ:

- 行間/肝兪/陽輔

血虚タイプ(栄養不足・神経症)

- 特徴:血の不足により内臓や神経への栄養が不十分になった状態。神経過敏で胃の不調が常に気になる

- 主な症状:胃の違和感・顔色が悪い、動悸、めまい、疲れやすい・集中していると気にならない

- 養生法:

- 鉄分・たんぱく質を意識した食事(レバー、黒ごま、ほうれん草など)

- 夜更かしを避け、血を養う時間(23時〜3時)に就寝

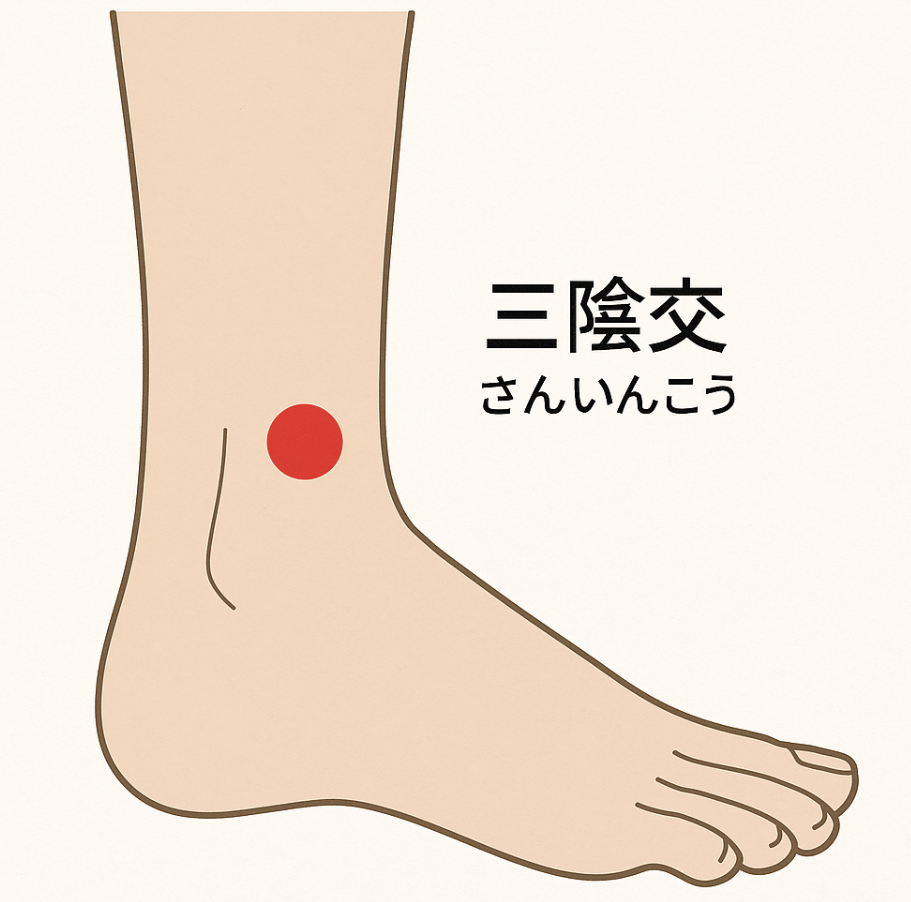

- よく使うツボ:

- 血海/膈兪/三陰交

鍼灸と併用したいセルフケアと生活習慣の改善

鍼灸治療の効果を高めるには、日常生活でのセルフケアも重要です。

食生活の見直し

- よく噛んで食べる

- 過食を避ける

- 刺激物・脂っこい食事を控える

ストレスマネジメント

- 軽い運動(ウォーキングなど)

- 呼吸法や瞑想

- 睡眠環境の改善

漢方やハーブとの併用も効果的

体質や症状に応じて、漢方薬やハーブティーを取り入れることで、相乗効果を期待できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 鍼灸は健康保険が使えますか?

A. 機能性ディスペプシアの場合は原則自費診療となります。

Q. 副作用はありますか?

A. 正しい施術であればほとんどありません。ごく稀に内出血が起こることがありますが、数日で消えます。

Q. どのくらいで効果が出ますか?

A. 個人差はありますが、早い方では2〜3回で胃の重さや痛みが軽減されたという声もありますが、1クール2〜3ヶ月の治療となる印象です。

機能性ディスペプシアには鍼灸という選択肢を―地域の専門家に相談を

機能性ディスペプシアは目に見えない不調に悩まされるつらい疾患ですが、東洋医学に基づく鍼灸療法はその根本的な原因にアプローチできる自然な治療法として大きな可能性を秘めています。

神奈川県横浜市の白楽・六角橋エリアにお住まいの方で、長引く胃の不調に悩んでいるなら、東洋医学のプロフェッショナルに相談するのもおすすめです。

横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアにある鍼灸マッサージ院「如月」では、機能性ディスペプシアをはじめとした胃腸の症状のお悩みにも対応しております。あなたの体質に合わせた鍼灸・指圧・食養生アドバイスを行っております。

お悩みの方、ぜひ一度気軽にご相談ください。

※参考文献

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

・『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

・『十四経発揮』 東医針法研究会編