口唇ヘルペスは、「唇の同じ場所に繰り返しできる水疱」として多くの人を悩ませる疾患です。

疲労やストレス、風邪のあとなど、免疫が落ちたタイミングで再発することが多く、

「また出てきた…」という不安を抱える方も少なくありません。

西洋医学では、単純ヘルペスウイルス1型の感染による症状とされ、抗ウイルス薬による治療が一般的です。

発熱、疲れ、寝不足、ストレス、月経(生理)、強い紫外線、外傷などの刺激により

免疫力が落ちた時にウイルスが活動しはじめ、皮膚表⾯にまで広がると考えられています。

しかし、東洋医学(中医学)では「再発」を単なるウイルス再活性化として捉えるのではなく、

体内のバランスの乱れ(特に“熱”と“湿”)によって現れる「体のサイン」として理解します。

この記事では、東洋医学の古典文献をもとに、「なぜ唇に症状が出るのか」「体質によってどのように治療法が異なるのか」を紐解きながら、鍼灸治療の可能性を詳しく解説します。

口唇ヘルペスを東洋医学でどう捉えるか:熱と湿の視点

東洋医学では、皮膚の発赤や水泡は単なる炎症ではなく、体の内外から“熱”や“湿”が悪さをした出た状態と考えます。

口唇ヘルペスの場合、唇に「熱」と「湿」が滞り、経絡(けいらく)を通して上半身に現れるものです。

また東洋医学の古典では、次のように記載されています。

◎『景岳全書』

口や舌の腫れものは、多くは上焦(上半身)の熱による

◎『諸病源候論』

風邪や湿熱が体に侵入し、津液(体液)と衝突して腫れ物を生じる

つまり唇の腫れや水泡は、「上焦の湿熱」が原因とされています。

元々の上半身に熱や湿が存在していたり、免疫が弱って高温ないし多湿な環境に影響を受けたりすることで、発症ないし再発を繰り返すことになります。

古典に見る“口唇と経絡”の関係

古典『黄帝内経』では、唇の周囲には胃経・大腸経・肝経といった経絡が通っていると記されます。

経絡とは、東洋医学的な「気=エネルギー物質」、「血=栄養物質」の通り道。

気・血の流れが停滞し、経絡の流れが滞ることで、唇の周囲に熱や湿が集まりやすくなります。

胃経:「鼻から口を挟み唇を環る」

大腸経:「頬を貫き口を挟み、人中で交わる」

肝経:「頬裏を通り唇内をめぐる」

これらの記述から、唇は複数の経絡の交差点にあることがわかります。

そのため、胃や大腸、肝といった臓腑のバランスが崩れると、口唇に炎症や湿熱が現れやすいのです。

【弁証論治】体質別に見る口唇ヘルペスの東洋医学的原因と治法

ここでは、口唇ヘルペスに関わる代表的な“証”を4つ紹介します。

脾胃気虚証(ひいききょしょう)~消化器の弱りから湿熱が生じる~

暴飲暴食や不規則な食生活により、脾胃(消化機能)が弱ると水液の代謝が悪くなることにより「湿」が生じます。

湿は停滞しやすく、長期化すると「湿熱」となって上半身に上がり、唇に症状が出ます。

また飲食物より気を生成する力が弱いため、免疫力の低下するのもこのタイプです。

◎特徴

- 口唇ヘルペスが慢性化・再発しやすい

- 食後の倦怠感、下痢しやすい

- 舌が腫れ気味で白い苔が多い

◎治法

益気健脾・清熱利湿

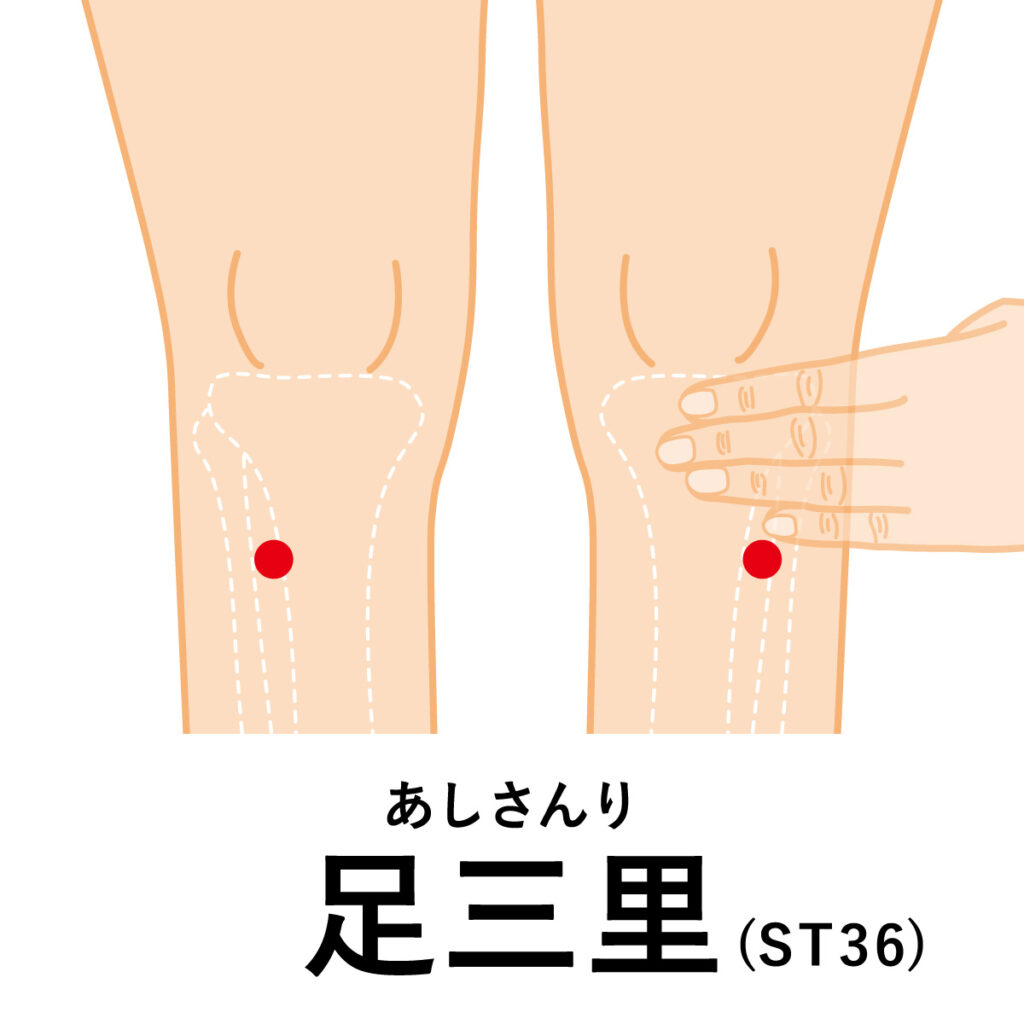

◎治療でよく用いるツボ

足三里・中脘・陰陵泉など

◎養生

- 食事の時間を一定にする(腹八分目)

- よく噛んで食事をすること

- 適度な運動(ウォーキング・ストレッチ)

胃陰虚証(いいんきょしょう)~体の潤い不足から熱が上昇~

辛い物や刺激物の摂取、加齢などによって胃の津液(潤い)が減ると、「虚熱(潤いの不足による熱)」が上昇して口唇を侵します。

◎特徴

- 唇の乾燥やほてり

- 舌が赤く苔が少ない

- 熱い飲み物を好む

◎治法

養陰清熱・和胃降逆

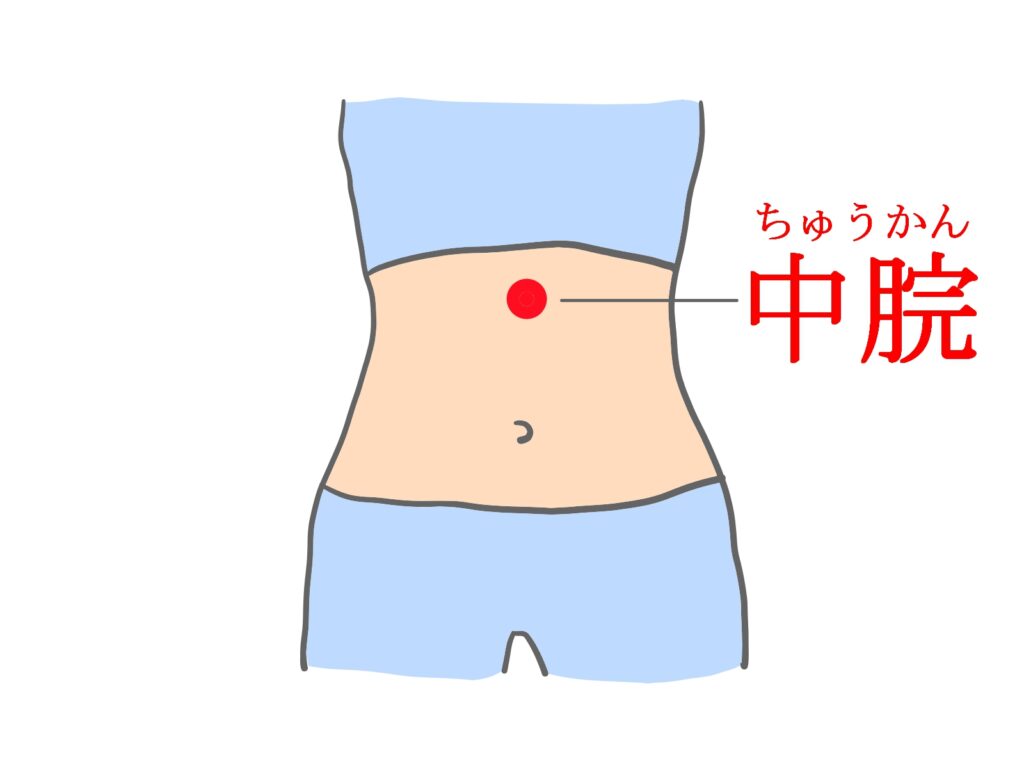

◎治療でよく用いるツボ

中脘・胆兪など

◎養生

- 辛い物・揚げ物・アルコール・コーヒーなど刺激物は控える

- 夜更かし・長時間のスマホ使用を避ける

肝気鬱結証(かんきうっけつしょう)~ストレスが原因で気が滞る~

情志の不調(ストレス・怒り・緊張)が長期化すると、全身の気を円滑に循環させる肝の働きが弱まります。

気が滞り、熱化して上半身にのぼり、唇に発赤や水泡を生じます。

また免疫系を指す「衛気」は円滑に循環することで正常に作用するために、衛気の停滞により高温・多湿などの気候の影響を受けやすくなると考えられます。

◎特徴

- イライラしやすい

- 顔の紅潮

- 月経前やストレス期に再発

◎治法

疎肝理気・清肝瀉火

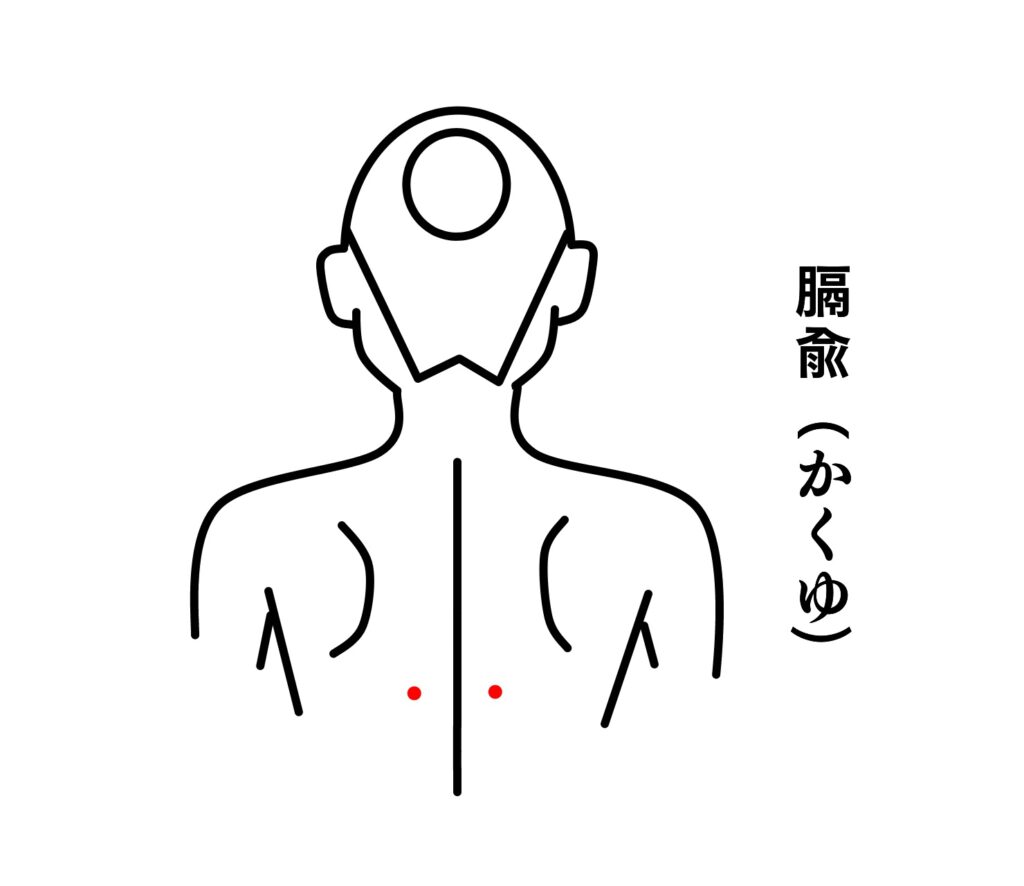

◎治療でよく用いるツボ

膈兪・蠡溝など

◎養生

- 感情を抑えこまず、適度に表現すること

- 深呼吸・ストレッチ・軽い運動で気の流れを促す

- 趣味や音楽など“好きなことに没頭する時間”を持つ

大腸湿熱証(だいちょうしつねつしょう)~腸の熱が上昇して口唇に~

甘いものや脂っこい食事の過多、湿度の高い季節(梅雨など)に発症しやすいタイプです。

腸内の湿熱が経絡を上行し、唇に出るとされます。

◎特徴

- 黄色っぽい水疱や膿を伴う

- 舌に黄色い苔

- 便秘や口臭

◎治法

清熱利湿

◎治療でよく用いるツボ

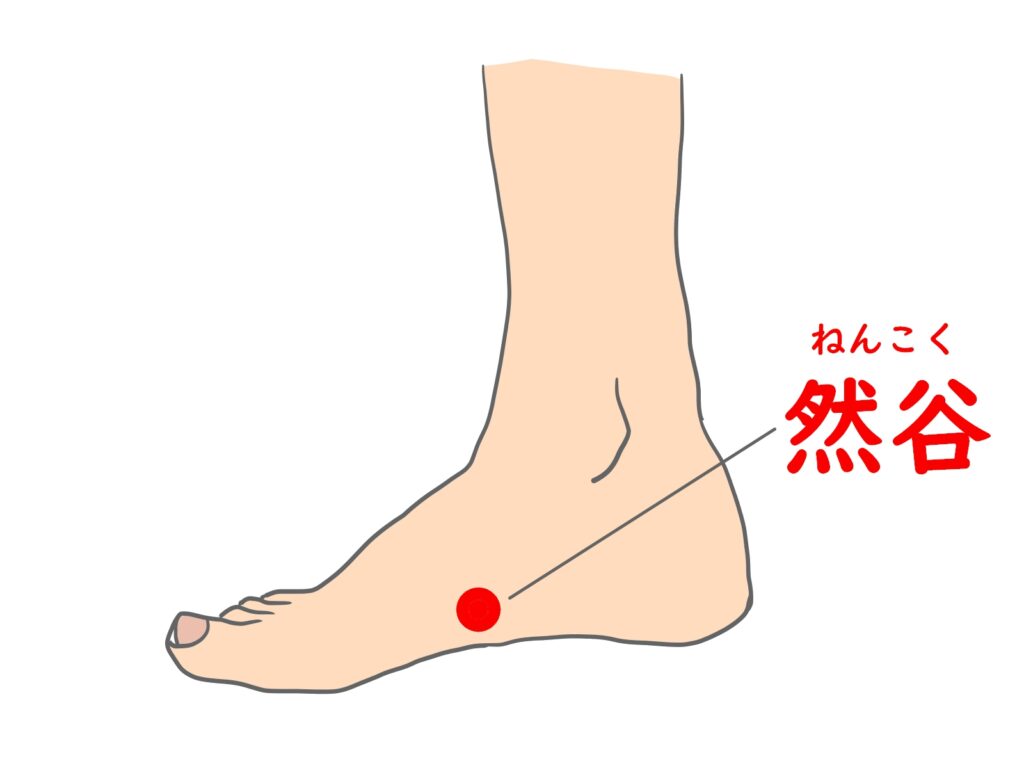

曲池・然谷など

◎養生

- 甘いお菓子・揚げ物・肉の脂身・アルコールは控える

- 湿度の高い日は除湿機を使い、体内外の湿気をためない

なぜ唇に出るのか?~経絡と体内バランスの関係~

東洋医学では、口唇は「脾胃の外候(外に現れるサイン)」とされます。

つまり、唇の状態を見ることで、胃腸や体全体のエネルギーバランスを知ることができます。

たとえば、胃腸の働きが弱ると、体内の「湿」が動かず、池のように停滞して熱を帯び、唇へ上昇します。

この現象がまさに口唇ヘルペスとして現れるのです。

鍼灸治療では、この“湿熱の滞り”を流すように、全身の気血のバランスを整えることを目的とします。

鍼灸治療アプローチ:再発を防ぐ体質改善

口唇ヘルペスの再発相談が増えています。学生や社会人のストレス・睡眠不足・不規則な生活など理由は様々です。

鍼灸治療の特徴は、症状の鎮静だけでなく、再発しにくい体づくりを行える点ではないでしょうか?

治療の流れ:

- 体質の弁証(問診・舌診・脈診)

- 鍼灸施術

- 食生活・睡眠・ストレス管理のアドバイス

- 定期的なメンテナンスによる免疫バランスの維持

特に脾胃を整える施術は、再発性ヘルペスに有効であり、患者の約7割が「発症間隔が伸びた」と実感しています(臨床例より)。

西洋医学的な口唇ヘルペスの概要と治療

西洋医学では、原因は単純ヘルペスウイルス1型。

初感染後、ウイルスは神経節に潜伏し、疲労やストレスなどで免疫が下がると再活性化します。

◎症状の流れ:

- 前駆期:唇の違和感・チクチク感

- 初期:発赤と腫れ

- 中期:水疱形成

- 後期:かさぶた(痂皮)形成

◎治療法:

- 抗ヘルペスウイルス薬の内服・塗布

西洋医学は「ウイルスの活動を抑える」ことに重点を置きますが、東洋医学は「ウイルスが活動しにくい体を作る」ことを目的とします。

両者を組み合わせることで、より根本的な再発予防が可能になります。

【結論】鍼灸で、体の内側から口唇ヘルペスを予防する

口唇ヘルペスは、単なる感染症ではなく、体内バランスの乱れを知らせる“サイン”です。

繰り返す発症に悩む方こそ、体質の根本改善が求められます。

鍼灸治療を受けることで、

- ストレス・睡眠不足の改善

- 免疫力の向上

- 消化器機能の安定

- 再発しにくい体質づくり

といった“長期的な健康サポート”が可能になります。

口唇ヘルペスにお悩みの方は、一時的な対症療法にとどまらず、東洋医学の視点から体質を見直してみてください。

横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアの鍼灸マッサージ院 如月では、あなたの体の声に寄り添い、再発しにくい健やかな日々をサポートします。

※参考文献

「中医症状鑑別診断学」 人民衛生出版社

「中医基本用語辞典」 東洋学術出版社

「漢方用語大辞典」 燎原出版社

「中医病因病機学」東洋学術出版社

「中医基本用語辞典」東洋学術出版社