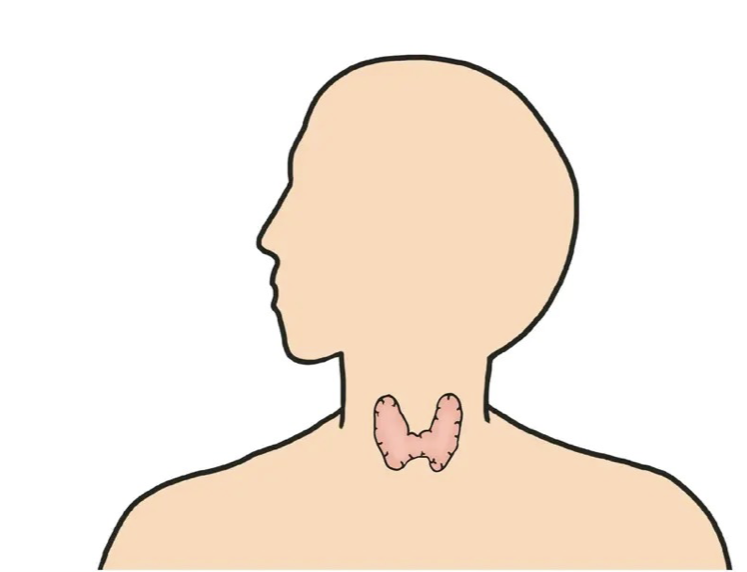

甲状腺機能亢進症とは?

「夜になると心臓がドキドキして落ち着かない」

「寝つきが悪く、夜中に目が覚めてしまう」

「頭が冴えて眠れない」

――このようなお悩みを抱える方のなかに、甲状腺の機能異常が関係しているケースが少なくありません。

甲状腺は、全身の代謝をコントロールするホルモンを分泌する重要な器官です。

このホルモンが過剰に分泌されると、「甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)」という状態になります。

西洋医学では、代表的な原因としてバセドウ病が知られており、薬物療法や放射線治療、手術などが検討されます。

甲状腺ホルモンが過剰になると、交感神経が刺激されて心身が“常に興奮状態”になります。

そのため、以下のような症状が現れやすくなります。

- 頻脈(動悸)・息切れ

- 手の震え(振戦)

- 発汗、暑がり、体重減少

- イライラ、焦燥感、不安感

- 不眠(入眠困難、中途覚醒、熟眠障害)

- 眼球突出、甲状腺の腫れ(頸部のふくらみ)

とくに「眠れない」という症状に関しては、交感神経が優位になることで、「休みたくても休めない」というつらさを抱える方も多くいらっしゃいます。

こうした不調に対して、東洋医学ではどのように捉え、どのようにアプローチしていくのか――

今回はその一部をご紹介します。

東洋医学における甲状腺機能亢進症-3タイプとセルフケア-

甲状腺機能亢進症は、「甲亢(こうこう)」とも呼ばれます。

女性に多く見られ、男性との比率は4~6:1とされています。どの年齢にもみられる疾患ですが、

特に青壮年期(20〜40代)に発症する傾向が強いのが特徴です。

主な症状には、動悸、情緒不安定、食欲亢進と体重減少の同時発生、口の渇き、怒りっぽさ、眼球突出、甲状腺の腫れなど。

発症の要因としては、精神的ストレス、地域的要因、食生活の乱れなど多岐にわたります。

東洋医学の古典では、このような状態を大きく3つのタイプに分けて考えます。

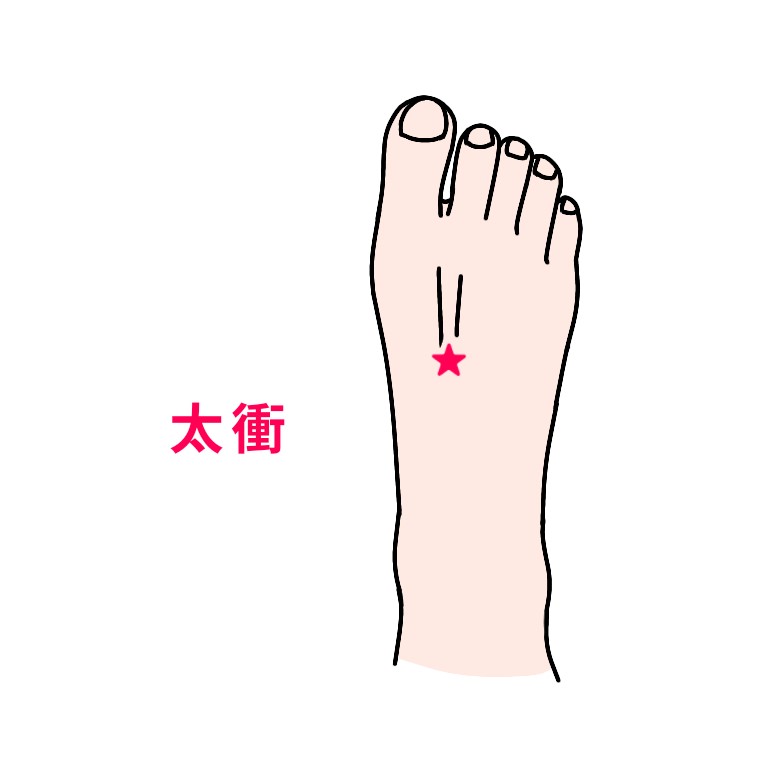

「肝鬱痰凝(かんうつたんぎょう)」タイプ

ストレスや感情の抑圧が原因で“気の巡り”が滞り、体内に余分な痰湿がたまりやすい状態です。

このタイプでは、イライラや不安感、喉の異物感、甲状腺の腫れ、といった症状が出やすくなります。

セルフケアのススメ:

気の巡りを助けるために香りのある食材・フレグランスを日常に取り入れる

治療でよく用いるツボ:

太衝・陽陵泉・内関・天柱など

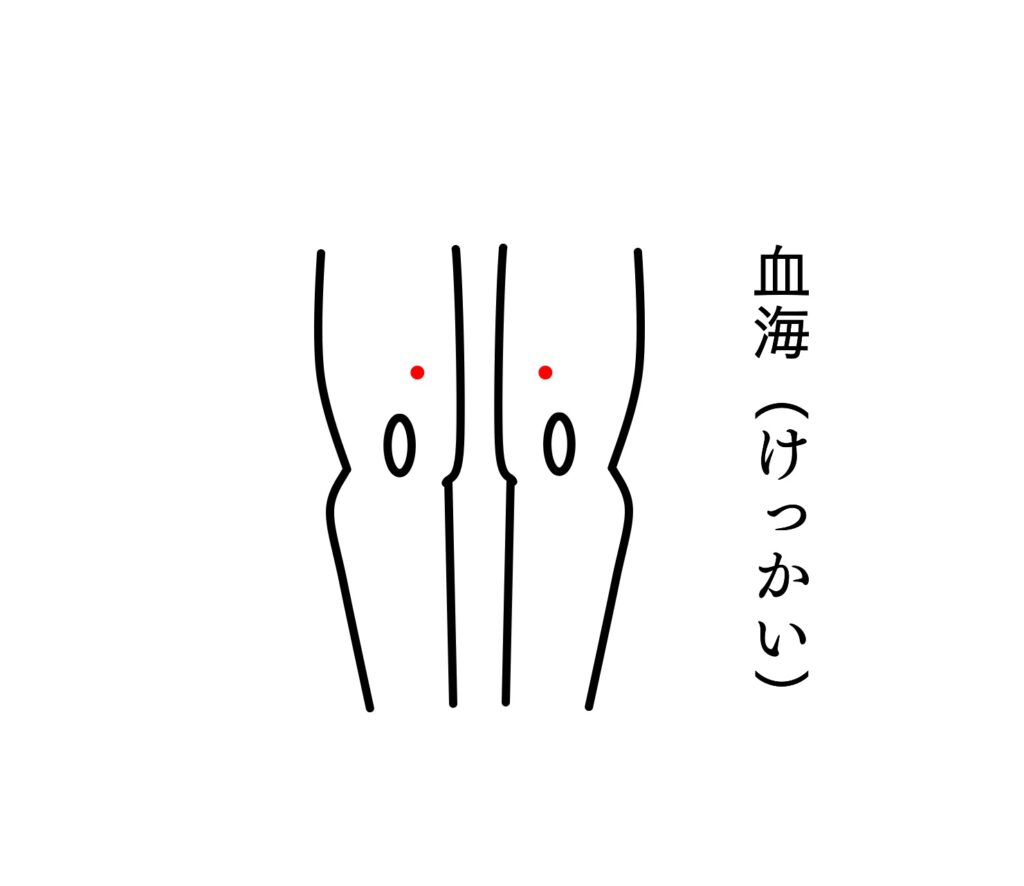

「肝血虚損(かんけつきょそん)」タイプ

心身の疲労が蓄積し“血”が消耗された状態。動悸や不眠、顔色の悪さ、物忘れなどが伴うこと特徴です。

セルフケアのすすめ:

血を養う食材(棗、レバーなど)を意識的に摂ること・日頃の睡眠習慣を見直すこと、目を休める習慣を身につけることなど

治療でよく用いるツボ:

血海・肝兪・太衝など

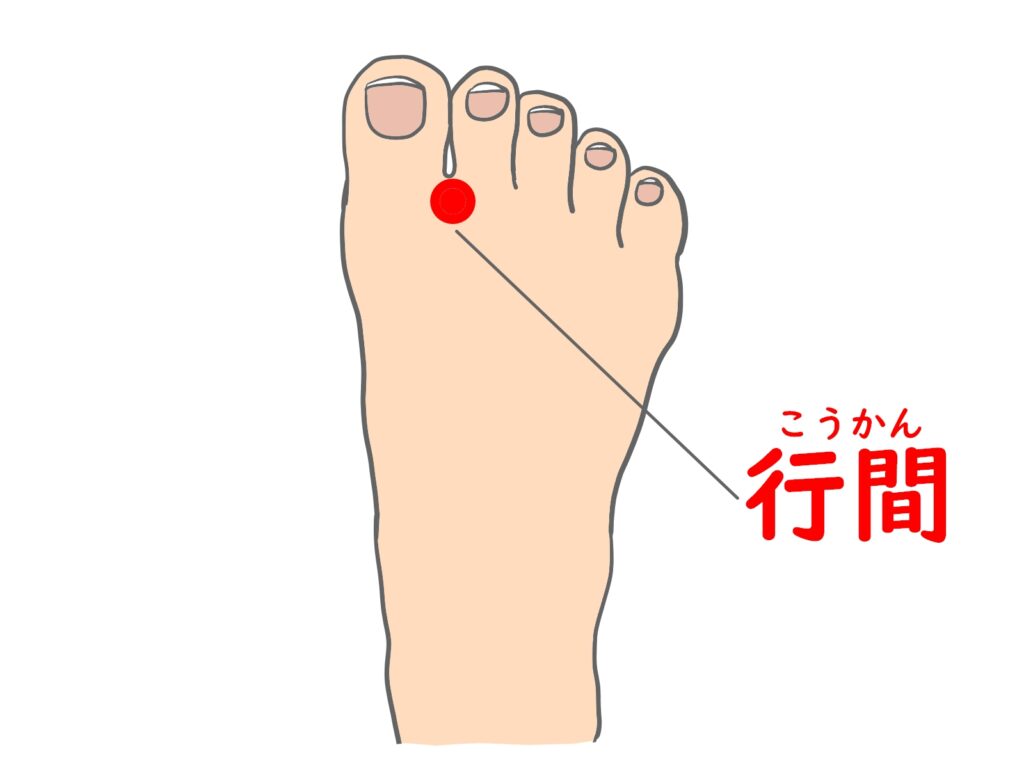

「肝胃火熱(かんいかねつ)」タイプ

このタイプは、胃腸の熱が上にのぼることで、食欲亢進や身体のほてり、喉の渇きなどが生じます。

セルフケアのすすめ:刺激物、脂っこい食事などは胃熱を助長するため控えめにする

治療でよく使うツボ:行間・内庭・天柱・内関など

まとめ:甲状腺と睡眠障害は繋がっている

甲状腺の不調と睡眠障害は、一見関係がなさそうでいて、実はとても深くつながっています。

西洋医学では“過剰興奮”として、不眠の一因ととらえますが、東洋医学では「五臓六腑」や「気・血・津液」のバランスの崩れが背景にあると考えます。

もしも「眠れない」「いつも焦っている感じがする」「最近、食欲や感情の起伏が激しい」といった不調を感じていらっしゃる方は、ご自身の甲状腺の状態を一度見直してみるのも良いかもしれません。

当院では、東洋医学の視点から丁寧に体質を見立て、あなたに合った施術と生活アドバイスをご提案いたします。

不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

睡眠に不安がある方、お悩みの方は、ぜひ横浜市神奈川区六角橋・白楽の「鍼灸マッサージ治療院 如月」へご相談ください。

当院では、東洋医学の伝統的な知見と最新の睡眠科学の視点を組み合わせ、一人ひとりの体質や症状に合わせた最適なケアをご提案いたします。

ぜひ、専門的な視点から身体を整え、快適な眠りを手に入れるお手伝いをさせてください。

あなたの大切な睡眠時間をより良いものにするために、心を込めて治療にあたります。

※参考文献

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

・『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

・『十四経発揮』 東医針法研究会編