季節柄、「花粉症がつらいです…」という声をよくいただきます。

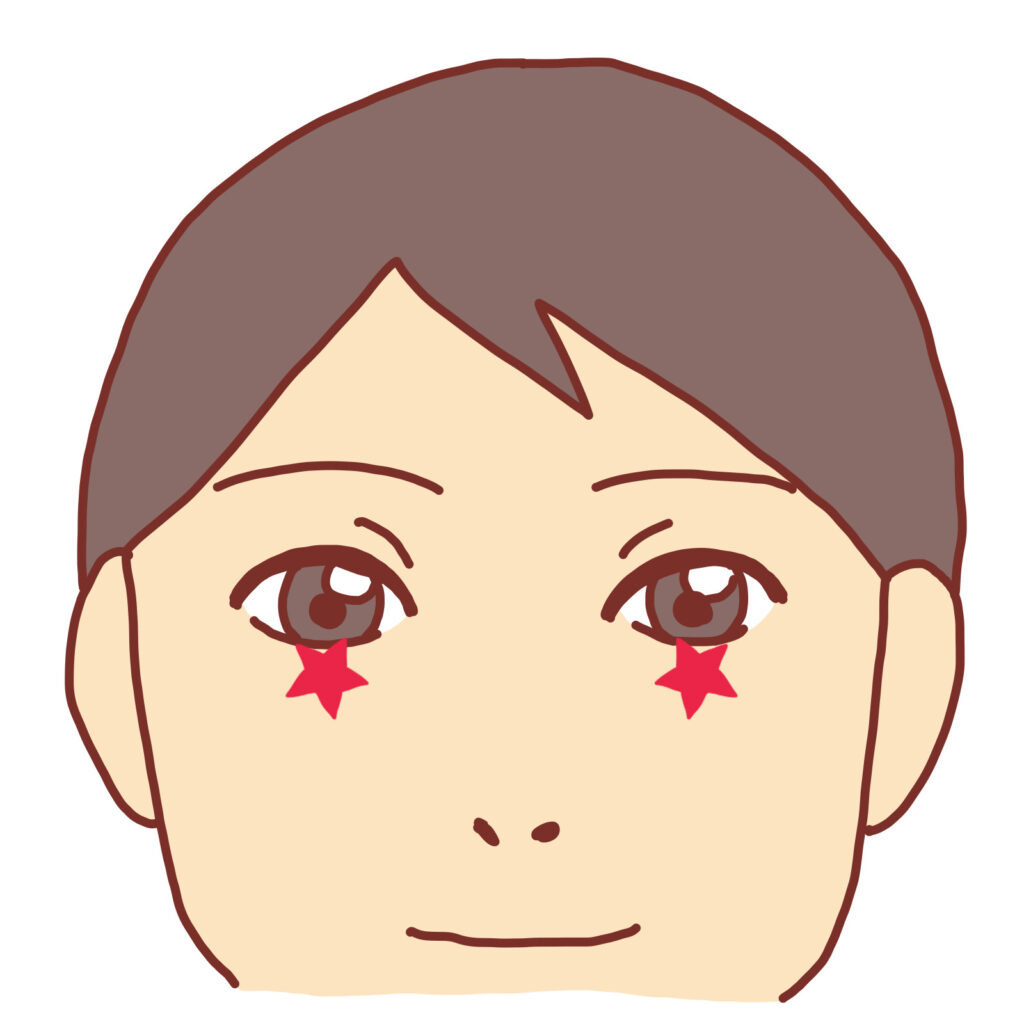

とくに今の時期はスギからヒノキに変わり、「鼻よりも目がつらい」という方も増えてきました。

そこで今回は、そんな「目の痒み(目痒)」について、東洋医学の視点から症状とセルフケアの方法を解説したいと思います。

「目痒(もくよう)」とは?

東洋医学において「目の痒み」=「目痒」と言います。

「目痒」とは、まぶたの周囲や目そのものにかゆみを感じる状態を指します。

視力や眼球に異常はないのに、かゆみだけが強く現れるのが特徴です。

軽度の場合はかゆみが移動しやすく、重度になると虫が這うような強いかゆみになることも。

主に、「風(気候など)」「火(熱)」「血虚(栄養不足)」が目痒の主な原因とされています。

また、東洋医学では「目」は「肝」と深い関係があるとされており、肝の不調は目に現れやすいとも言われています。

東洋医学的な4つのタイプとセルフケア

中医書の記載では主に気候(①風寒・②風熱)、体質(③火盛・血虚)に分別されています。

”花粉症”に関して言えば、気候由来が原因であることが多いです。

もちろん、気候の影響を受けやすい体質もあるので体質からのアプローチも重要です。(冷え体質は寒さに弱いなど)

風熱による目痒(ふうねつ)

春や秋など季節の変わり目に多く、外からの熱や風(気候変化)によって発症。

高温な気温はもちろん、寒い日から急に温度が上昇する際にも生じる。

強いかゆみ・灼熱感・異物感・喉の赤みや痛みなどが伴うことが特徴です。

セルフケアポイント:

・外出時はサングラスや花粉用メガネで目を守る

・アルコールは控え目に

おすすめのツボ:

・承泣(しょうきゅう):黒目の真下にあるツボ

風寒による目痒(ふうかん)

急な寒暖差(たとえば暑い日から一転して寒くなった日など)が影響します。

寒い環境にいるととかゆみが増す・涙が出る・悪寒・鼻づまりなどの症状が現れます。

セルフケアポイント:

・首元や目の周囲を冷やさないようにする

・温かい食べ物や白湯を意識してとる

・薄着は極力NG

おすすめのツボ:

・風池(ふうち):後頭部の髪の生え際、首の付け根にあるくぼみ

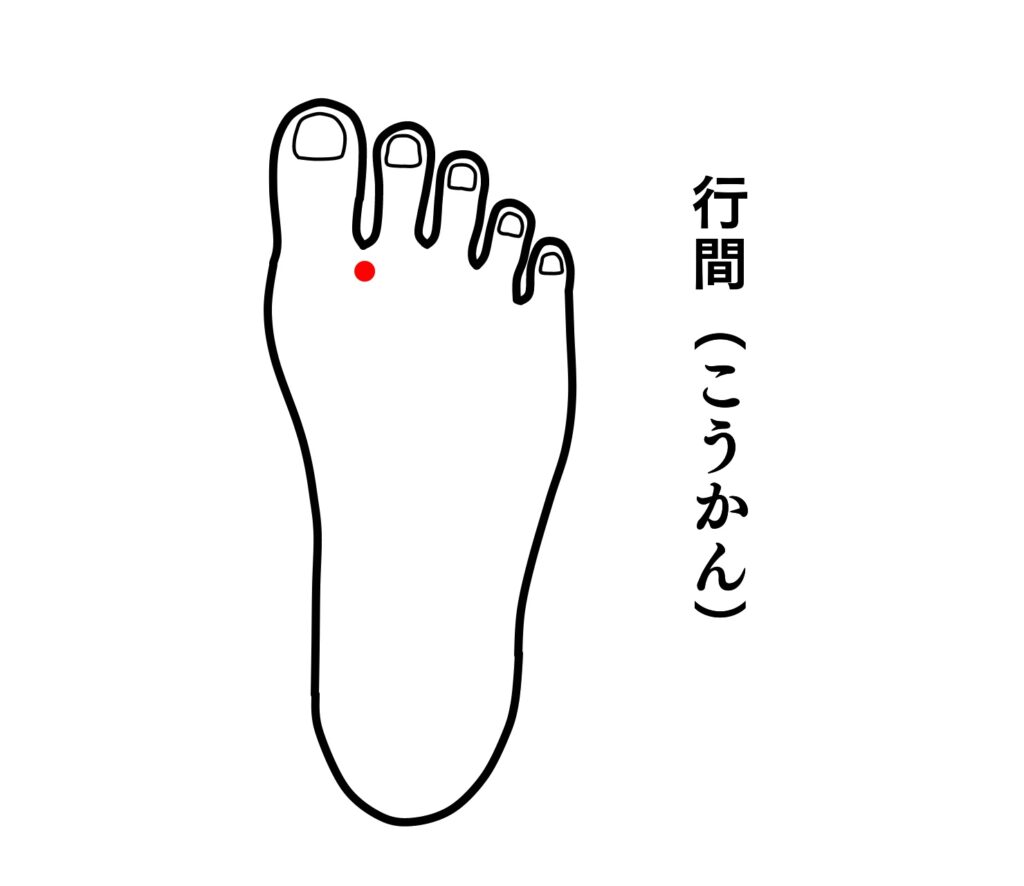

火盛による目痒(かせい)

ストレスや感情の乱れによって体内に“熱”がこもり、それが目へと影響するタイプです。

目の赤み・灼熱感・口の渇き・口の苦みなどもあわせて現れることがあります。

セルフケアポイント:

・目を休める習慣をつける(スマホやパソコンの見すぎに注意)

・好きなことをする習慣をもつ(暴飲暴食はNG)

おすすめのツボ:

・行間(こうかん):太衝のすぐ前。

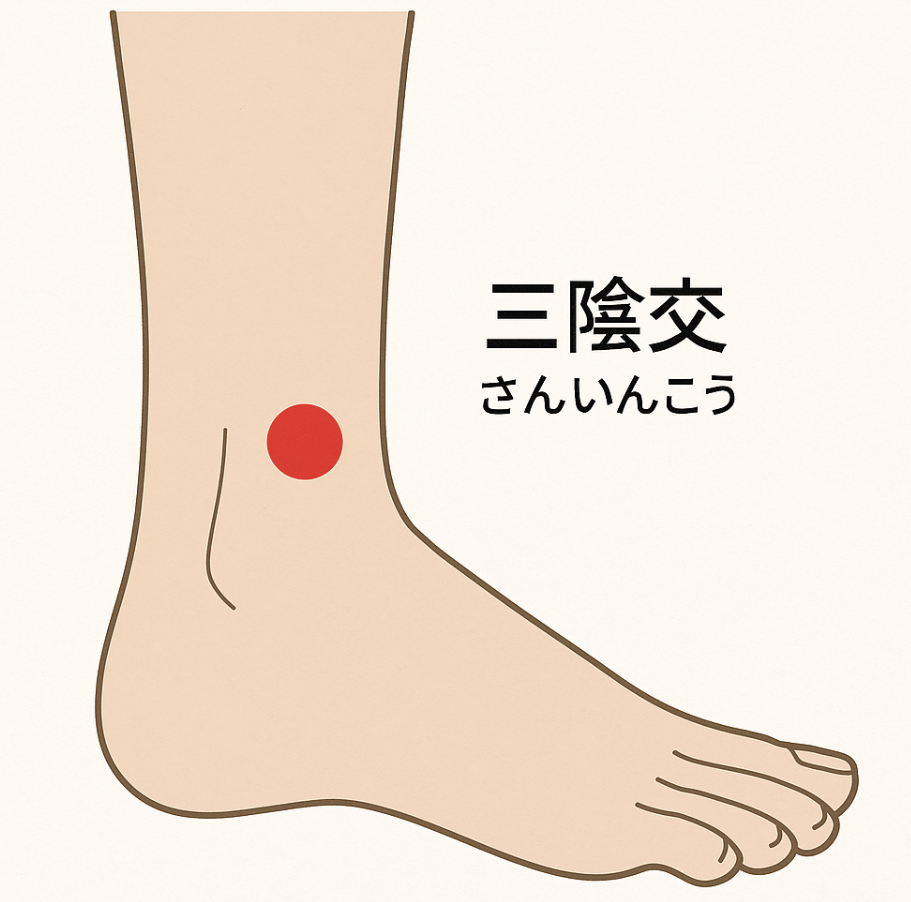

血虚による目痒(けっきょ)

目が栄養不足になり、潤いを失うことで痒みが出るタイプです。

目の乾燥・こすると一時的に楽になるがまた痒くなる・顔色が冴えないといった傾向があります。

セルフケアポイント:

・夜更かしを避け、7時間は睡眠時間を設ける

・心配事は書き出して不安感は軽減する

おすすめのツボ:

・三陰交(さんいんこう):内くるぶしの指4本上(骨と筋肉の境目)。

最後に

「目のかゆみ=アレルギー」と捉えがちですが、東洋医学ではその方の体質や生活背景、感情の動きなどを含めて原因を見極めます。

必要に応じてツボや養生で、症状をやわらげることが可能です。

つらい時期ですが、ご自身のタイプを知って、身体と丁寧に向き合ってみてくださいね。

「自分がどのタイプかわからない…」という方がおそらくほとんど。

そのために東洋医学の専門家である私たち鍼灸師がいます。ぜひお悩みの方はご相談くださいませ。

あなたにあった治療と養生法で、お悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

睡眠に不安がある方、花粉症による鼻つまり・鼻水が止まらない・目の痒みによる不眠でお悩みの方は、ぜひ横浜市神奈川区六角橋の「鍼灸マッサージ治療院 如月」へご相談ください。

当院では、東洋医学の伝統的な知見と最新の睡眠科学の視点を組み合わせ、一人ひとりの体質や症状に合わせた最適なケアをご提案いたします。

ぜひ、専門的な視点から身体を整え、快適な眠りを手に入れるお手伝いをさせてください。

あなたの大切な睡眠時間をより良いものにするために、心を込めて治療にあたります。

※参考文献

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

・『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

・『十四経発揮』 東医針法研究会編