「なんとなく不調」の正体は“腎虚”?東洋医学の知恵で“更年期”を乗り切る

40代後半から50代にかけて訪れる「更年期」。

・ホットフラッシュ(ほてり)

・イライラ

・不眠

・関節の痛み

・疲労感

・めまいなど…

さまざまな体と心の不調が現れる時期ですが、西洋医学的な検査では「異常なし」と診断されてしまうケースも多く、対処法がわからず悩んでいる女性は少なくありません。

西洋医学では、女性ホルモン(特にエストロゲン)の急激な減少が原因とされますが、東洋医学ではこの時期の不調を「腎の衰え(腎虚)」と捉えます。

この記事では、東洋医学の視点から更年期と「腎」の関係を読み解き、補腎(腎の力を補う)というアプローチを中心に、食養生や鍼灸による具体的な対策を解説します。

この記事でわかること:

- 更年期と東洋医学における「腎」との関係

- 補腎とは?東洋医学的な根本治療の考え方

- 日々の食事に取り入れたい補腎食材

- 鍼灸による補腎ツボとその効果

- 補腎生活を継続するためのコツと注意点

- よくある質問(FAQ)

東洋医学における「腎」とは?〜命のエネルギーを蓄える臓腑〜

東洋医学において「腎」は、西洋医学の“腎臓”とは異なる、より広範な概念を含む臓腑です。

腎は、生命の根源的なエネルギー(精)を蓄え、体全体の機能を支える極めて重要な役割を担っています。

腎の主な働き:

- 成長・発育・老化のコントロール

- 生殖機能の維持

- 精(エネルギー)を蓄える

- 骨、髪、耳、脳との関連

- 体内の水分代謝やホルモンバランスの調整

つまり、腎は「生命力の源」。

人間が健やかに生きるために必要な“根っこの力”を象徴する存在です。

なぜ更年期に「腎」が弱るのか?

東洋医学の古典『黄帝内経・素問』では、「女性は7の倍数で体が変化する」と記されており、49歳(7×7)になる頃に、体は自然な生理的変化を迎えます。

具体的には、

「七七任脈虚, 太衝脈衰少, 天癸竭, 地道不通。故形壊而無子也」

という記述があり、これは「任脈・衝脈が虚し、月経と生殖の力が衰える=腎気の衰え」を意味します。

腎の衰え(=腎虚)は以下のような症状が見られます:

- 腎陰の不足:のぼせ、寝汗、ほてり、不眠

- 腎陽の不足:冷え、腰や膝のだるさ、むくみ

- 腎精の不足:記憶力低下、めまい、耳鳴り

こうした症状はまさに更年期に現れやすい不調と一致しており、東洋医学ではこれを「腎虚による体内のアンバランス」と解釈します。

さらに、腎の不調は肝・心・脾などの他の臓腑にも波及し、情緒不安定、消化不良、不整脈など多彩な症状を引き起こすことがあります。

補腎とは?〜更年期にこそ必要な「根本治療」〜

補腎(ほじん)とは、「腎の力を補う」治療法です。

東洋医学では、表面的な症状だけでなく、体の根本(=腎)から整えることが重要とされています。

更年期は「腎虚」が加速しやすいタイミングであり、補腎を早めに始めることが、不調の予防と体質改善のカギになります。

更年期に効く!補腎の食材リスト(薬膳的食養生)

※以下の情報は一般的な参考です。体質や持病、アレルギーによって合わない場合もあるため、摂取前に一度専門家にご相談することをお勧めいたします。

穀類・いも・豆類

黒米(甘/平)・小麦(甘/涼)・八つ頭(甘辛/平)・ささげ(甘/平)・なたまめ(甘/温)

ナッツ・種子類

カシューナッツ・栗(甘/温)・黒胡麻(甘/平)

野菜類

韮(辛/温)・枝豆・ブロッコリー・ごぼう

果物類

桑の実・葡萄・プルーン・ブルーベリー(甘酸/平〜寒)

魚介類

- うなぎ、すっぽん、どじょう、なまこ、たい、ししゃも など

肉・卵類

- 豚、烏骨鶏、鶏レバー、鳩肉など

調味料・乳類

- オイスターソース、フェンネル、牛乳など

鍼灸での補腎アプローチ

鍼灸では「腎を整える」効果のあるツボを用いて腎を補います。

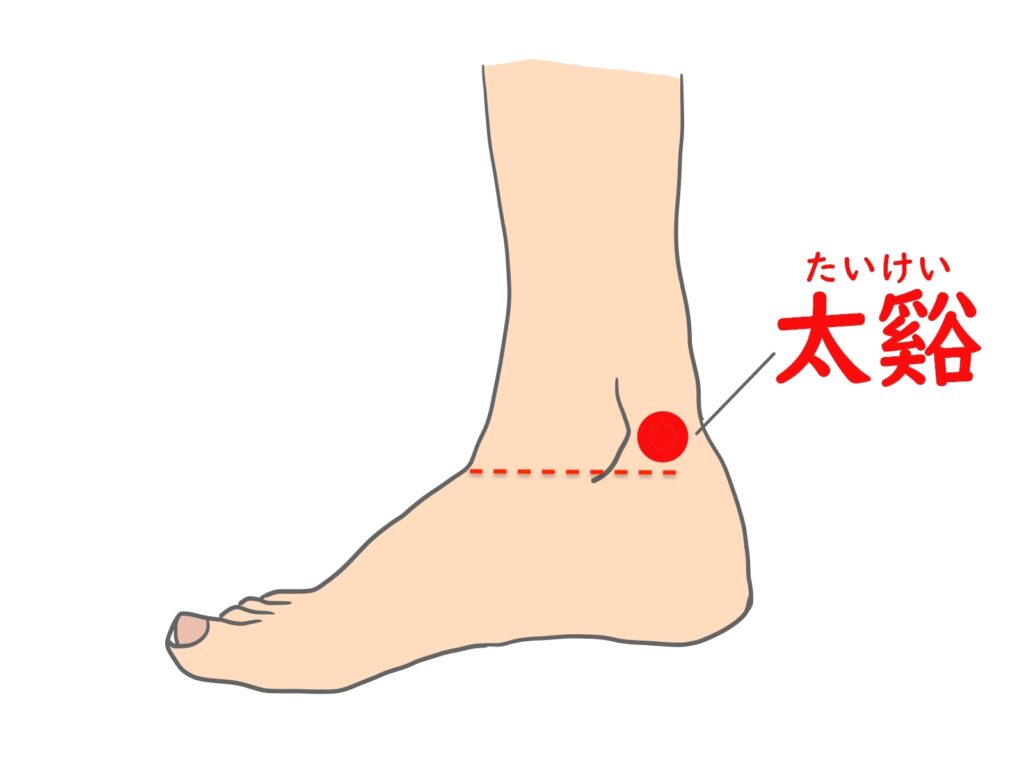

よく使われる補腎のツボ

腎兪(じんゆ)・命門(めいもん)・太谿(たいけい)・三陰交(さんいんこう)・関元(かんげん)など

これらのツボを鍼・お灸・指圧などで定期的に刺激することで、更年期症状が和らぐ方も多く、セルフケアにも活用されています。(場所としては、太渓・三陰交などのせんねん灸をお勧めします)。

補腎生活を成功させる3つのコツ

- 食養生は「ゆるく、続ける」

- 一気に頑張るのではなく、週2〜3回でもOK。季節や体調に応じて柔軟に。

- 無理のない生活習慣を整える

- 早寝早起き・湯船・笑い・呼吸法・軽い運動など、「腎」を消耗させない暮らしが基本。

- 定期的なメンテナンス

- 鍼灸や漢方、ヨガ、瞑想などを組み合わせて、心身のバランスを保つ。

よくある質問(FAQ)

Q. 更年期の腎虚を改善するにはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 個人差はありますが、2〜3ヶ月継続することで変化を感じ始める方が多いです。

Q. 毎日補腎食材を食べないと意味がありませんか?

A. 毎日でなくても週に数回からでも効果があります。長期的な継続が大切です。

Q. 更年期の薬を飲みながら、鍼灸や補腎を併用しても大丈夫?

A. 基本的に併用は可能ですが、かかりつけ医や鍼灸師に事前に相談してください。

更年期は「補腎」のチャンス。体質と向き合い、軽やかに次のステージへ

更年期は、人生の中でも心と体が大きく変化するターニングポイント。

辛い症状に翻弄される時期でもありますが、自分の体としっかり向き合い、体質を見直すチャンスともいえます。

東洋医学では「腎の力を補う」ことが更年期の快適な過ごし方の鍵とされており、補腎食材や鍼灸といった手法は、実践的で副作用も少ないセルフケアです。

今感じている不調は、体があなたに送っている大切な“声”かもしれません。

焦らず、自分に合ったペースで、「補腎の知恵」を毎日の暮らしに取り入れてみましょう。

横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアにある「鍼灸マッサージ院 如月」では、あなたの体質・症状に合わせた丁寧な施術で、更年期症状を根本からケアいたします。

「カラダがほてってツラい」「眠れない夜が続いている」――そんなお悩みのある方は、ぜひ一度気軽にご相談くださいませ。

※参考文献

・現代の食卓に生かす「食物性味表」 燎原書店

・『十四経発揮』 東医針法研究会編