はじめに-注意すべき寝汗について-

”コップ1杯=約200ml””⇨健全な成人がかく汗の量”と言われています。

ところが夜中に大量の汗をかき、目が覚める。朝起きると寝間着やシーツがびっしょり濡れている。

そんな「寝汗」に悩まされている人は少なくありません。

西洋医学では、ホルモンの乱れや感染症、自律神経の問題などが原因として考えられますが、

東洋医学では「気・血」や五臓六腑のバランスの崩れが寝汗の要因とされ、「盗汗(とうかん)」と呼ばれています。

盗汗とは?

睡眠中にのみ汗をかく寝汗を 「盗汗(とうかん)」 と呼びます。

特徴は 「眠っている間に汗をかき、目が覚めると汗が止まっている」 というものです。

これは、体内のエネルギーや潤い成分の不足から、体温調節機能がうまく働かなくなることで起こります。

では、具体的にどのようなメカニズムで盗汗が発生するのでしょうか?

東洋医学では、「疲れ(虚労)」と「火照り・潤い不足(陰虚)」を中心に原因を分類します。

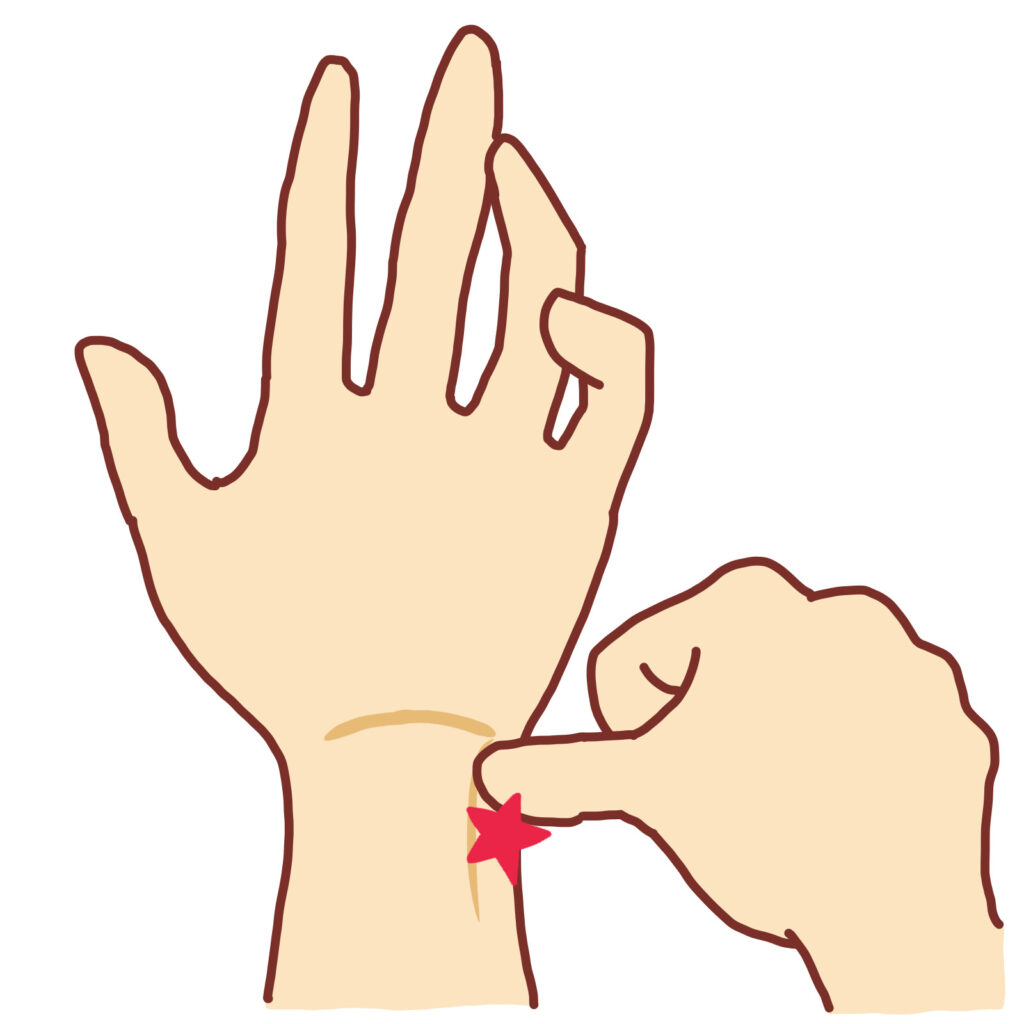

① 心血不足(しんけつふそく):心労タイプ

汗は「心の液」とも呼ばれ、五臓の「心(しん)」の状態と密接に関係があります。

心労やショックにより、心の血を消耗してしまうことで、気が汗を押し出してしまい、寝汗が出現してしまいます。

このタイプは:動悸、不眠、顔色の血色の悪さが伴う事が特徴です。

対策

- 質の良い睡眠をとる(遅くとも24時までに就寝)

- 自分の内側に目を向けるのではなく、外へ上手に発散すること

- 神門・通里・心兪のツボケアがオススメです。

② 陰虚内熱(いんきょないねつ):ほてりタイプ

陰虚とは、体を潤す成分(陰)が不足し、熱を抑えられなくなる状態を指します。

身体を冷ます作用が低下して、結果身体がほてってしまう。これが寝汗につながるのです。

更年期症状でイメージしやすいのではないでしょうか?

このタイプは午後の微熱(潮熱)、手足や胸の火照り、頬が赤い、身体が痩せるというのが特徴です。

対策

- 夜更かしせず、体を休める

- 湧泉・復溜などのツボケア

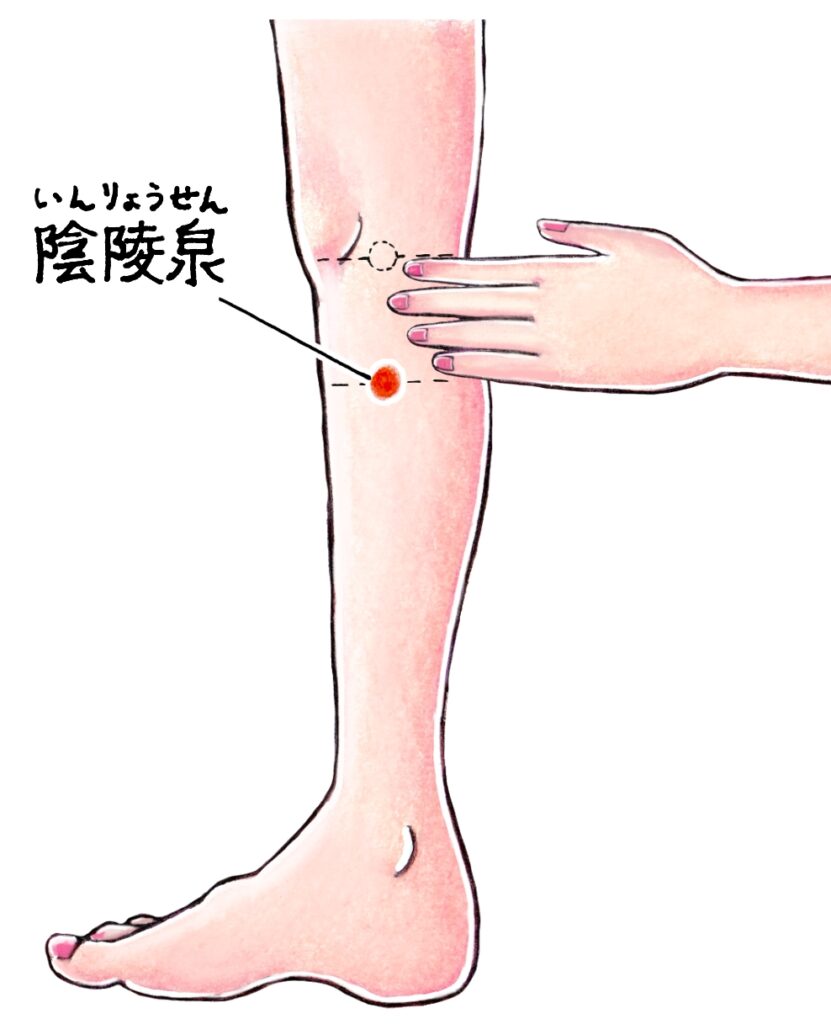

③ 脾虚湿阻(ひきょしつそ):ベタベタタイプ

暴飲暴食やお酒の飲み過ぎなどで消化器系(脾胃)が弱ると、余分な水分が体に溜まり、寝汗として排出されることがあります。

このタイプは、体の重だるさ、消化不良、頭の重さを伴うことが特徴です。

対策

- 揚げ物や甘いもの、アルコールの過剰摂取を控える

- 胃腸に負担をかけない食べ方(ゆっくりよく噛む)を意識する

- 太白・陰陵泉のツボケア

④ 邪阻半表半裏(じゃそはんぴょうはんり):風邪引きタイプ

風邪の初期~中期にかけて、体内に侵入したが病理物質が内側へ進行しようとすると、体は汗を出してこれを排除しようとします。

このタイプは、発熱を伴う、寒気、喉の痛みを伴う事が特徴です。

対策

- 風邪の初期にはしっかり汗をかく(温かい飲み物や入浴)

- 体を冷やさないようにする(適度な服装・寝具の調整)

- 陽池・丘墟のツボケア

まとめ:タイプを理解して適切なケアを

東洋医学では、寝汗(盗汗)は 「心血不足」「陰虚内熱」「脾虚湿阻」「邪阻半表半裏」大きく の4つのタイプに分類されます。それぞれの原因に応じた対策をとることで、寝汗の改善につながる可能性があります。

「寝汗」一つ見てもたくさんの原因の違いがあることが理解できたのではないでしょうか?

自分のタイプを見極め、適切なケアを取り入れてみてください。

睡眠の質に不安がある方・眠りについて不安のある方は、ぜひ横浜市神奈川区六角橋の「鍼灸マッサージ院 如月」へご相談ください。

東洋医学の伝統的な知見と睡眠科学の観点から、あなたに合った最適なケアをご提案、誠心誠意症状の改善に向けて治療にあたって参ります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※参考文献

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

・『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

・『十四経発揮』 東医針法研究会編