最近、患者さまから「動悸がします」というお声をよくいただきます。

心臓がドキドキするあの感覚。人によっては、寝る前やリラックスしているはずの時にも突然起こることも。

現代医学でもさまざまな要因があるとされますが、東洋医学では「心悸(しんき)」と呼び、

身体だけでなく、精神面の不安を伴うことが特徴とされています。

今回は、「動悸」の3つの主な原因について、東洋医学的にわかりやすく解説、セルフケアのポイントをお伝えしたいとおもいます。

東洋医学の視点:「心(しん)」と心悸

東洋医学では、五臓のひとつ【心(しん)】が精神活動や血流の調整を担うと考えます。

「心」は、単に臓器としての“心臓”ではなく、「こころ=精神活動」も含めた広い意味を持ちます。

たとえば…

- 面接前に「うまく話せなかったら…」と不安でドキドキする(精神 → 身体)

- ドキドキが続き、「このまま倒れたらどうしよう」と不安になる(身体 → 精神)

こんな経験、きっと誰にでもあるのではないでしょうか?

心身はつながっている──まさに「心身一如(しんしんいちにょ)」の考え方です。

では、どのような原因で東洋医学では、”心悸”が生じるとされているのでしょうか?

主に❶エネルギー・栄養不足・❷熱・❸精神的ストレス から大別されています。

エネルギー・栄養物質の不足タイプ

心が正しく働き、全身に血液を巡らせるには「エネルギー」と「血(液)そのもの」が必要です。

東洋医学では、これらが不足すると「動悸」につながると考えます。

運搬エネルギー不足(気虚)タイプ

疲れのイメージのされるように運搬するパワーが不足しているイメージです。

特徴:

疲れやすい、汗をかきやすい、やる気が出ない

セルフケア:

・休息第一。無理せずこまめに座って深呼吸

・食事はよく噛んでゆっくり食べること

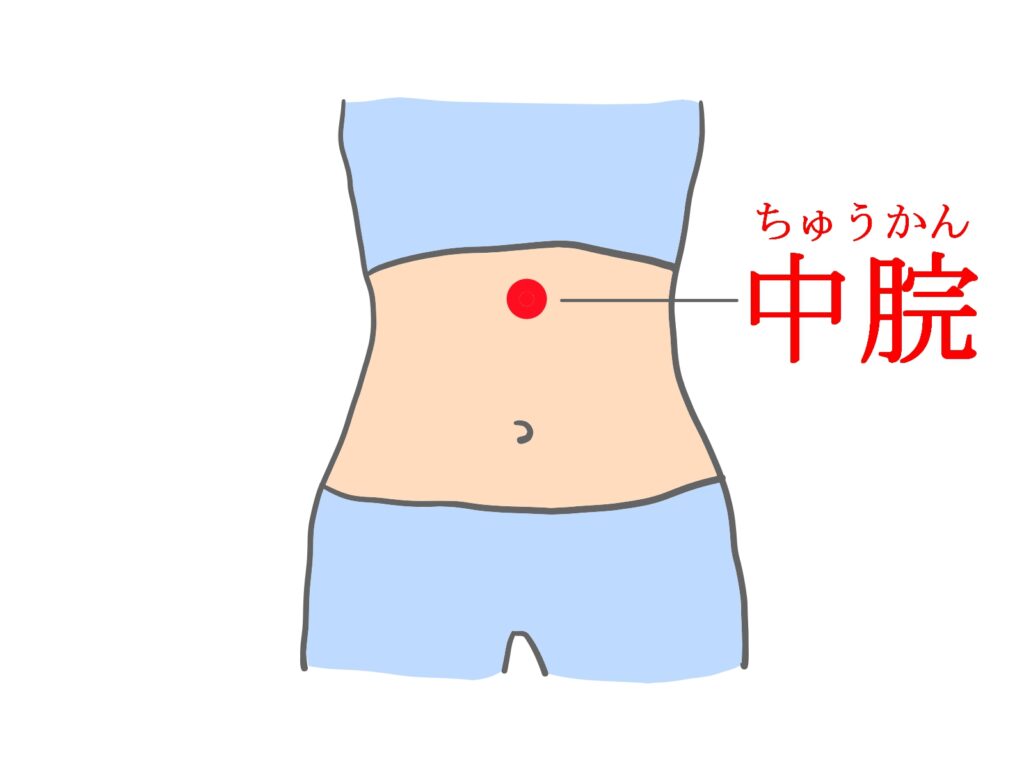

おすすめのツボ:

・中脘(ちゅうかん)…みぞおちとおへその中間。胃腸を整え、気の巡りを助けます。

エネルギー+冷え(陽虚)タイプ

同様に運搬エネルギー不足であるが、冷えを伴う。冬場にエンジンがかかりにくいイメージ。

特徴:

冷え性・寒がり・顔色が青白い

セルフケア:

・お腹・腰を冷やさない(カイロや腹巻がおすすめ)

・氷の入った飲み物・生野菜など身体を冷やす行為は極力避けること

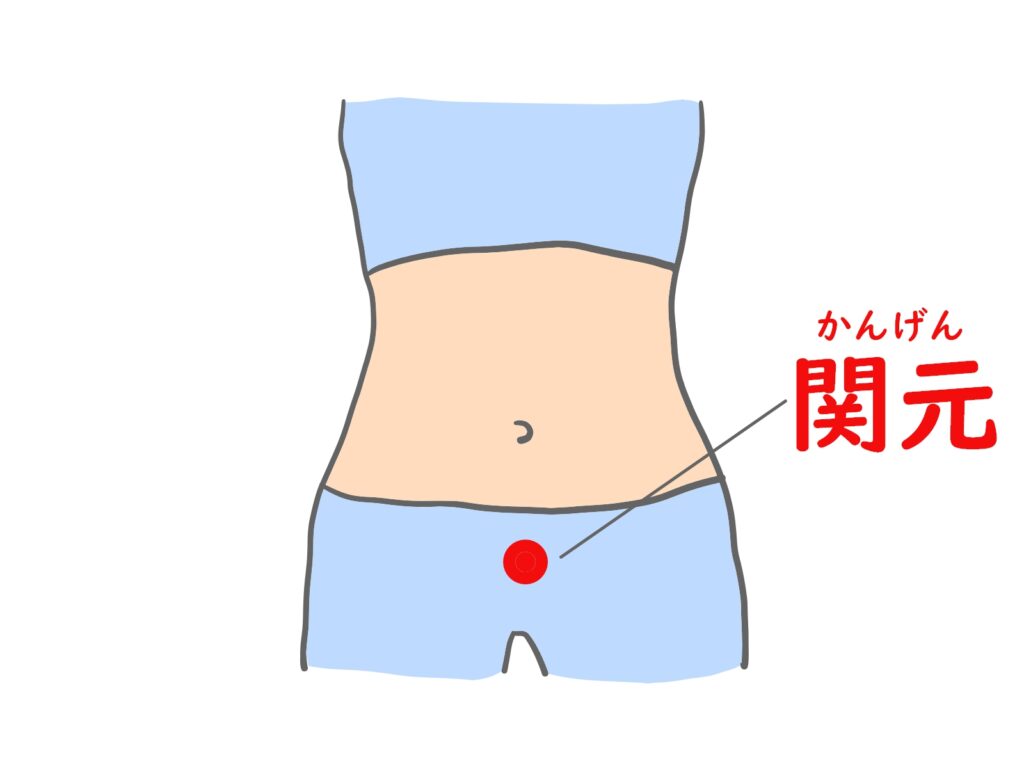

おすすめのツボ:

・関元(かんげん)…おへその指4本下。体を温め、元気を補うツボ

エネルギー不足+滞り(オ血)タイプ

血行不良で血の運搬に滞りが生じているタイプ。血液ドロドロで血流が悪いイメージが。

セルフケア:

・軽めのストレッチや散歩で滞りを解消

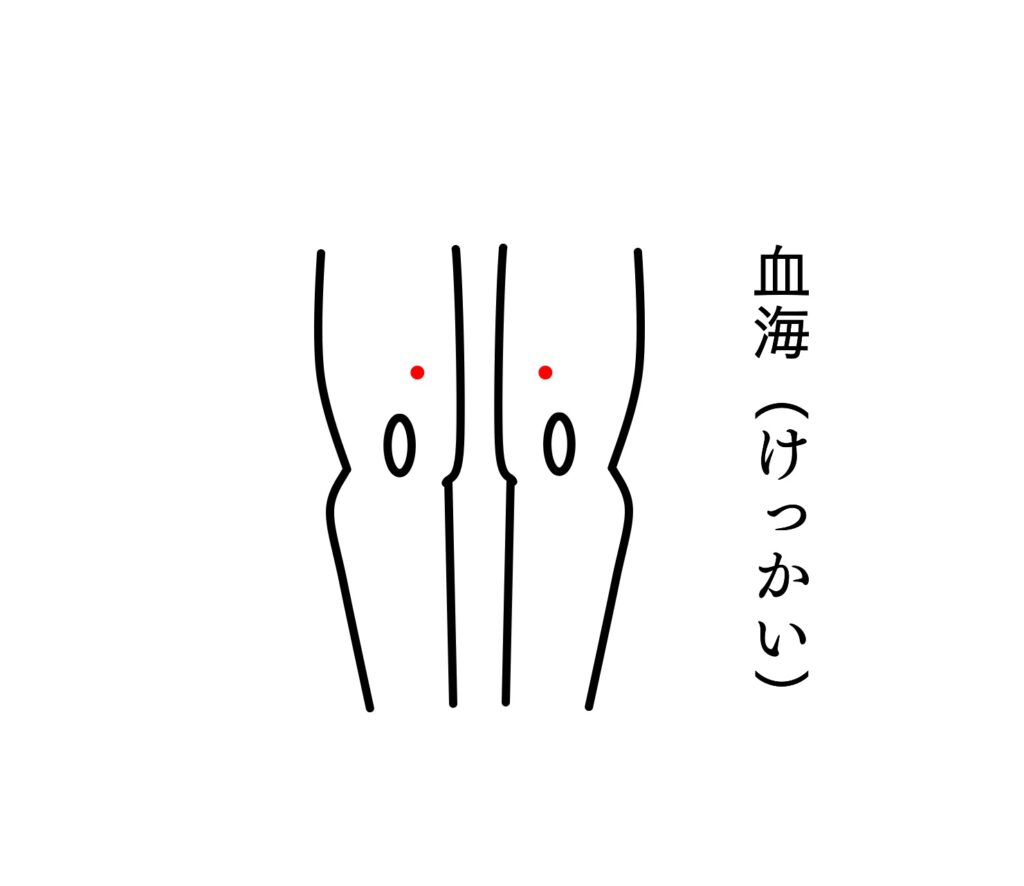

おすすめのツボ:

・血海(けっかい)…太ももの内側、膝のお皿の内側から指3本上の位置。血行改善に

栄養物質不足(血虚)タイプ

運搬するエネルギーはあるものの、血そのものがない。エンジンかかるけどガソリンがないイメージ。

特徴:

顔色が悪い、めまい、眠れない

セルフケア:

・レバー・プルーンなど“血”を補う食材を

・夜更かしを避け、目と心を休める

おすすめのツボ:

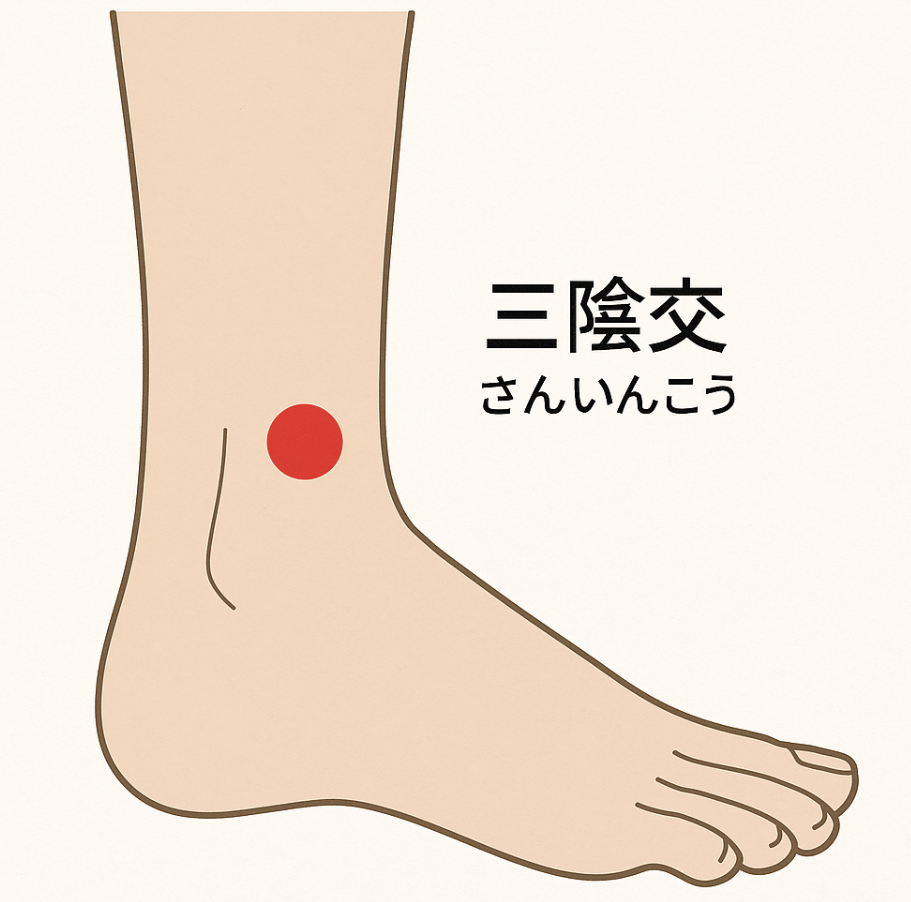

・三陰交(さんいんこう)…内くるぶしの上、指4本分。女性の不調や血虚に良いとされる。

熱によるタイプ

体の中に熱がこもると、それが上へと昇り、心をか活動状態となってしまって動悸が生じると考えられています。

飲食不摂生(痰火上擾)タイプ

過剰なアルコールや油濃いもの、辛いものなどの接種は体内に熱を生み出す原因となり、動悸が出現します。

特徴:

動悸+不眠・口の苦さ・夢を多く見る

セルフケア:

・揚げ物・辛い物・アルコールを控える

・夜ごはんは腹八分目で

・夜更かしを避け、心身を鎮める習慣を

おすすめのツボ:

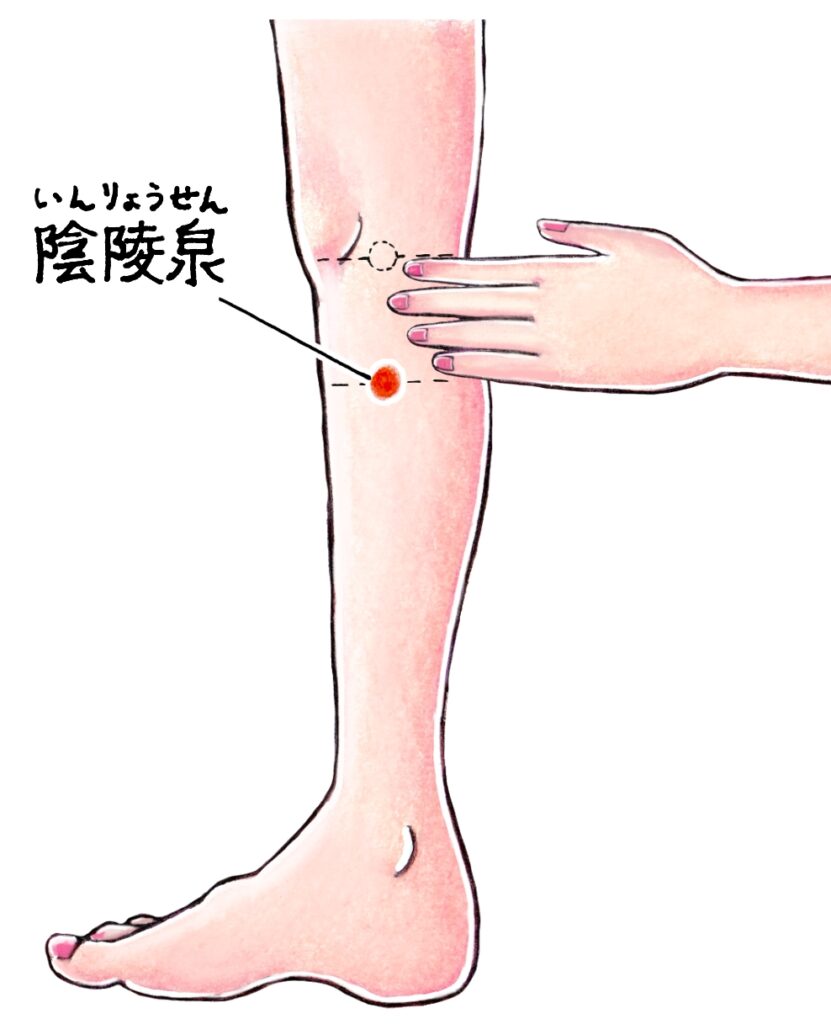

・陰陵泉(いんりょうせん)…ひざの内側の下にある太い骨(脛骨内側顆)の下にあるくぼみ

潤い不足(陰虚)タイプ

更年期症状に代表される”身体の潤い不足”による火照り症状です。火照って動悸が止まらないイメージです。

特徴:

ほてり・寝汗・口の渇き・焦り感

セルフケア:

・ドライフルーツや豆乳、白きくらげなどで潤い補給

おすすめのツボ:

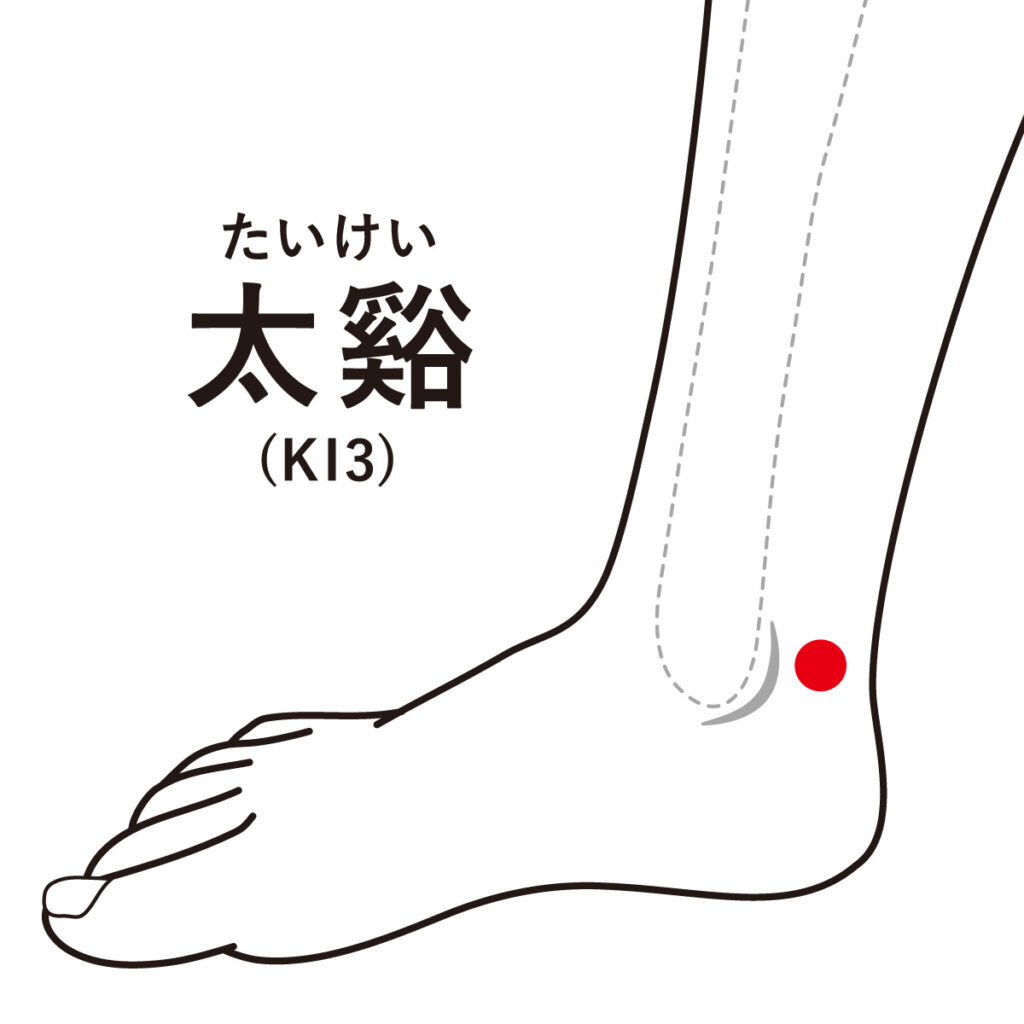

・太渓(たいけい)…足首内側。陰を補い、ほてりや寝汗に

精神的なストレス・感情の揺れタイプ

気質としての不安を感じやすいタイプですが、ちょっとした出来事でドキドキがともなってしまいます。

特徴:

些細なことにびっくりしやすい・不安で胸がドキドキする

セルフケア:

・「まあいっか」と声に出して緊張を和らげる

・心を鎮める呼吸法(ゆっくり吸って2倍の時間で吐く)

おすすめのツボ:

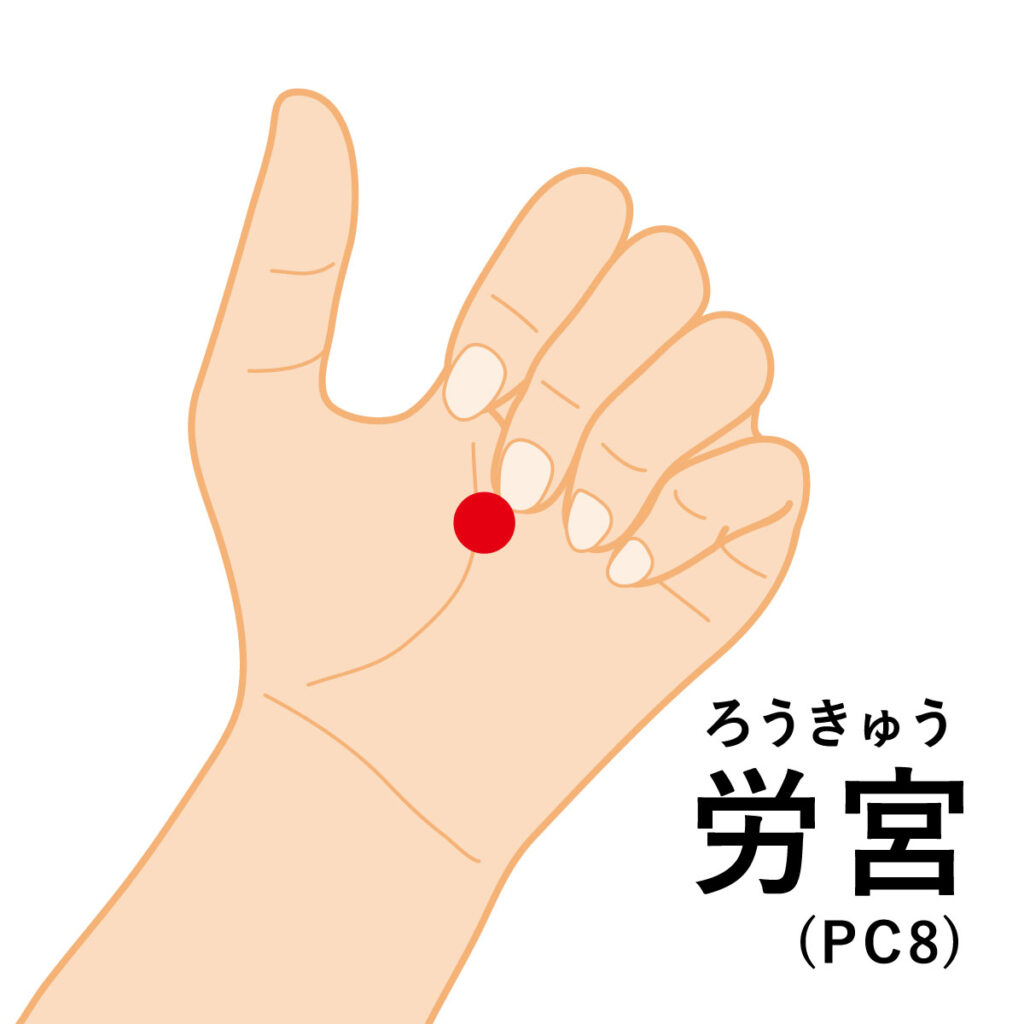

・労宮(ろうきゅう)…手のひらの中心。緊張やイライラの緩和に

自分のタイプを把握するのが、改善の第一歩

いかがでしたでしょうか?

一言で「動悸」といっても、体質や生活背景によって原因はさまざまです。

- 疲れている?

- 最近よく眠れている?

- 食事やストレスは偏っていない?

そんな視点でご自身を見つめ直すきっかけになれば嬉しいです。

自分がどのタイプかわからないという人は、ぜひお近くの治療院へご相談ください。

症状改善のためにあなたに合ったアドバイスをいただけるはずですよ。

今回もお読みいただきありがとうございました。

睡眠に不安がある方、お悩みの方は、ぜひ横浜市神奈川区六角橋の「鍼灸マッサージ治療院 如月」へご相談ください。

当院では、東洋医学の伝統的な知見と最新の睡眠科学の視点を組み合わせ、一人ひとりの体質や症状に合わせた最適なケアをご提案いたします。

ぜひ、専門的な視点から身体を整え、快適な眠りを手に入れるお手伝いをさせてください。

あなたの大切な睡眠時間をより良いものにするために、心を込めて治療にあたります。

※参考文献

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

・『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

・『十四経発揮』 東医針法研究会編