はじめに:逆流性食道炎は快眠を妨害する

こんな症状ありませんか?

・寝る前に食事をすると、夜中に胸やけがする…

・酸っぱいものが上がってくる、

・胸やみぞおちのあたりが痛い…

・横になると喉の奥がヒリヒリする…

これは「逆流性食道炎」と呼ばれる状態で、胃の内容物が食道に逆流することで起こります。

特に、睡眠中は重力の影響を受けにくくなるため、胃酸が上がりやすくなることが特徴です。

近年では、食生活の変化やストレス、姿勢の影響などによって、逆流性食道炎の症状を訴える人が増えています。

今回は、睡眠の質を下げてしまう逆流性食道炎の原因を現代医学と東洋医学の視点から考え、セルフケアのポイントについてお話しします。

現代医学の観点から

逆流性食道炎は「下部食道括約筋(LES)」と呼ばれる筋肉の働きが低下することで起こると考えられています。

LESは、胃と食道の境目にあり、普段は胃酸が逆流しないように締まっています。

しかし、以下のような要因で筋肉の締まりが弱くなると、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。

1. 食生活の影響

・脂っこい食事や刺激物(唐辛子・アルコール・カフェインなど)を摂ると、LESが緩みやすくなる。

・食べ過ぎや早食いにより、胃の圧力が上がり、胃酸が逆流しやすくなる。

・寝る直前の食事は、消化が不完全なまま横になることで逆流のリスクを高める。

2. 生活習慣の影響

・肥満により腹圧が高くなり、胃酸が逆流しやすくなる。

・タバコの成分(ニコチン)がLESを弛緩させる。

・ストレスや睡眠不足により、自律神経が乱れ、消化機能が低下する。

3. 姿勢の影響

・猫背や長時間のデスクワークにより、胃が圧迫されると胃酸が逆流しやすくなる。

・食後すぐに横になると、重力の影響を受けず、胃酸が逆流しやすい。

このように、逆流性食道炎は食事や生活習慣の影響を大きく受ける疾患です。

東洋医学の観点から-「呑酸」

東洋医学では、酸っぱい液体が胃の中から口の中にあふれ出た時すぐに嚥下することを「呑酸(どんさん)」と言います。

この呑酸は現代医学的での「逆流性食道炎」に相当する。

ちなみに嚥下せず液体を吐き出した場合は別の症状とされ、「吐酸(とさん)」と呼ばれていています。

【呑酸(どんさん)】を理解する

呑酸はいわば胃の中にある液体(胃液)が口の中に昇っていく状態を指す。

胃は口から取り入れた飲食物を消化し、小腸に輸送する作用を有する。常に下に下に運んでいくことが通常である。

この胃の機能の低下によって、「胃の中に留まる」という停滞現象or「胃→口」という逆転現象が起こることが原因と考えられる。

肝気犯胃(かんきはんい):ストレスタイプ

精神的なストレスに消化器の働きが乱れ、胃の動きが停滞する。

口が苦い・のどが渇く・怒りっぽい・お腹が脹るなどの身体症状が出現を伴いやすい。

ストレスタイプのセルフケア

寝る30分前にリラックスできる時間を作る

・深呼吸や瞑想を取り入れ、気の巡りを整える。

適度な運動を取り入れる

・軽いストレッチや散歩でストレスを発散し、気の流れをスムーズにする。

ツボケア

期門(きもん)・足臨泣(あしりんきゅう)など

飲食積滞(いんしょくせきたい):食べ過ぎタイプ

いわゆる食べ過ぎ。食べ過ぎ・飲み過ぎ・消化に悪い食べ物は、消化器の活動を低下させてしまう。

「胃」における飲食物の消化・小腸への輸送する力双方が低下してしまった結果、呑酸が出現。

食物の臭いがするゲップを伴うことが特徴で。お腹の張り感・吐き気・嘔吐など食べ過ぎを想起させる身体症状が出現する。

食べ過ぎタイプのセルフケア

食後すぐに横にならない

可能であれば食後3時間は横にならない

食事の摂り方を見直す

・腹八分目を意識し、よく噛んで食べる。

・夜遅くの食事を控え、特に脂っこいものや消化に時間のかかるものは避ける。

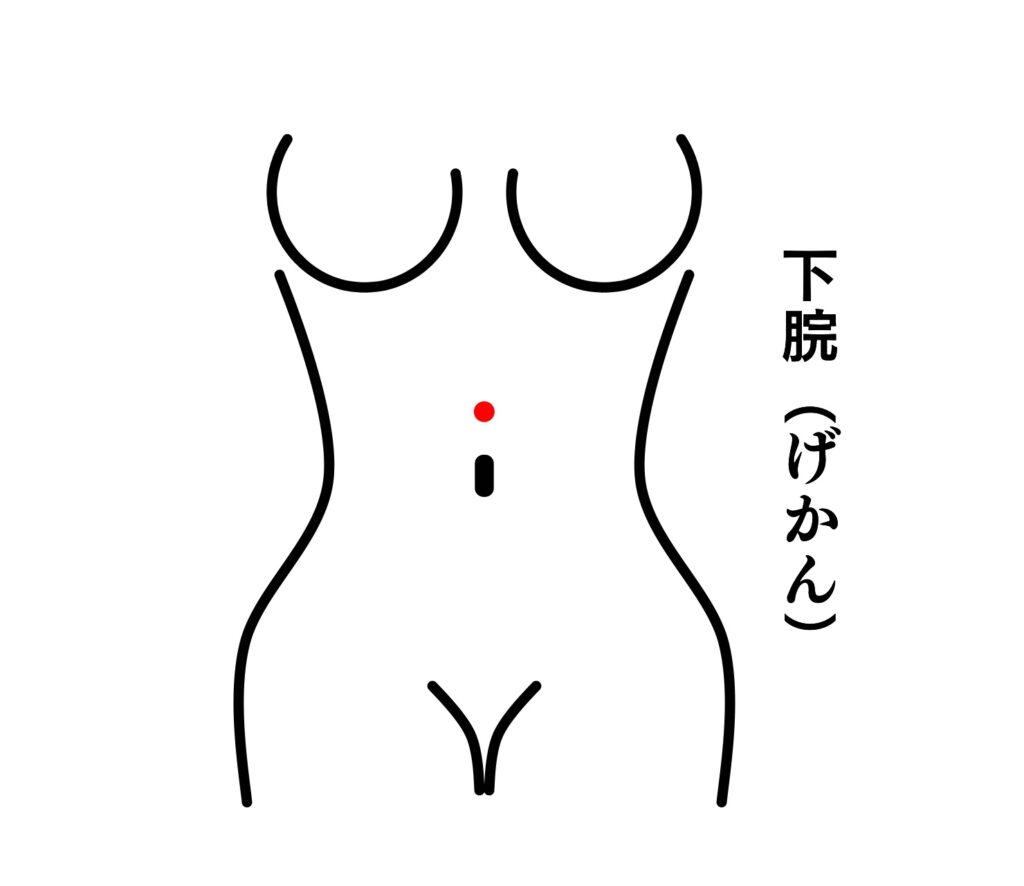

ツボケア

下脘(げかん)・大横(だいおう)など

寒湿内阻(かんしつないそ):冷えタイプ

冷えや余剰水分が消化器に生じることが原因。生物や冷たい物の摂りすぎ、湿度の強い環境で長時間過ごすことなどにより生じる。

生じた冷えや余剰水分は消化器の機能の低下をさせ、胃の消化・輸送する力が低下した結果、呑酸がおこる。

お腹が冷えると症状が悪化し、温めると軽減することが特徴。食欲不振・胸腹部のつかえ感が生じるなどといった身体の症状が現れる。

冷えタイプのセルフケア

身体を温める食事を摂る

・生姜、シナモン、ネギ、ニンニクなどの温性食材を活用する。

・冷たい飲み物や生もの(刺身、アイス)を控え、常温以上のものを摂る。

胃を温める習慣を取り入れる

・食後に温かいお茶(生姜湯、紅茶、ほうじ茶)を飲む。

・腹巻きや湯たんぽを使い、お腹を冷やさないようにする。

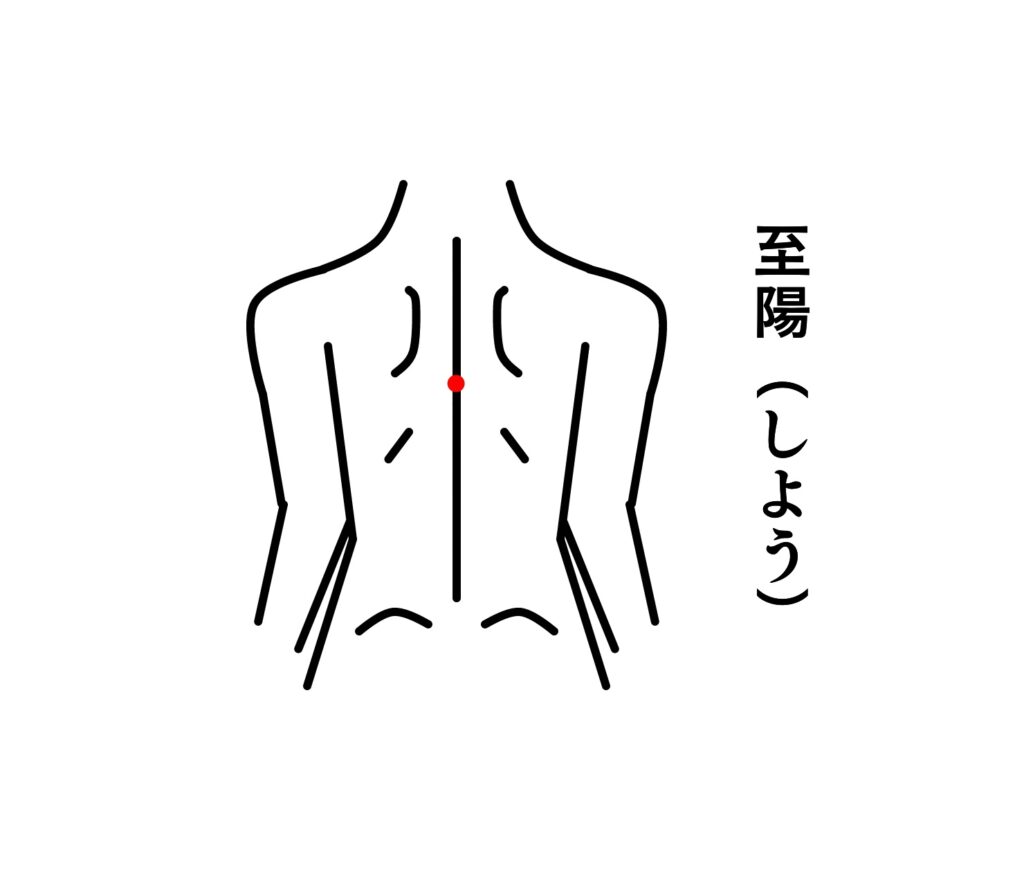

ツボケア

・至陽(しよう)・食竇(しょくとく)など

まとめ:自分のタイプを知って適切なケア

いかがだったでしょうか?

逆流性食道炎(呑酸)は、食生活や生活習慣だけでなく、ストレスや体質によっても大きく影響を受けます。

そのため、自分がどのタイプに当てはまるのかを知り、それに合ったセルフケアを行うことが大切です。

例えば、ストレスタイプの方は、まず心身をリラックスさせる習慣を作ること。食べ過ぎタイプの方は、腹八分目を意識し、消化を助ける食事を取り入れること。冷えタイプの方は、身体を温め、冷たいものを避けることが重要です。

どのタイプも、日々のちょっとした習慣を見直すだけで、症状の改善が期待できます。また、セルフケアだけで改善しない場合は、専門家に相談することも選択肢の一つです。

睡眠の質を守るためにも、胃の不調を放置せず、できることから始めてみましょう!

睡眠に不安がある方、逆流性食道炎による不眠や胃の不調でお悩みの方は、ぜひ横浜市神奈川区六角橋の「鍼灸マッサージ治療院 如月」へご相談ください。

当院では、東洋医学の伝統的な知見と最新の睡眠科学の視点を組み合わせ、一人ひとりの体質や症状に合わせた最適なケアをご提案いたします。胃の不調が続くと睡眠の質も低下し、さらに体調を崩しやすくなります。

ぜひ、専門的な視点から身体を整え、快適な眠りを手に入れるお手伝いをさせてください。

あなたの大切な睡眠時間をより良いものにするために、心を込めて治療にあたります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

※参考文献

·「健康·医療·福祉のための睡眠検定ハンドブック」 日本睡眠教育機構 全日本病院出版社

·「ビジネスに活かす睡眠資格 スリーププランナー」西野精治(著), 千葉伸太郎(著), 一般社団法人ブレインヘルスラボ

・「睡眠障害の対応と治療ガイドライン 第3版」 じほう

・「今さら聞けない 睡眠の超基本」(今さら聞けない超基本シリーズ) 柳沢 正史 朝日新聞出版

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

『十四経発揮』 東医針法研究会編