「夜、寝ようとしても足がムズムズして眠れない」「じっとしていると不快感が出てくる」——。

そんな夜になると出現する下肢を中心とした症状に悩んでいる方は、「むずむず足症候群(レストレスレッグス症候群)」の可能性があります。

特にこの症状は、「睡眠関連運動障害」に分類されており不眠症と深く関係しております。

本記事では、むずむず足症候群と不眠の関係を詳しく解説するとともに、東洋医学的視点から見た原因と、鍼灸による具体的な対処法を解説します。

むずむず足症候群とは?不眠との密接な関係

むずむず足症候群の特徴と診断基準

「むずむず足症候群(Restless Legs Syndrome:RLS)」は、主に夜間や安静時に足に不快な感覚が現れ、動かさずにはいられなくなる症状が特徴です。

患者はこの感覚を「ムズムズする」「ピクピクする」「ほてったりする」「虫が這う」と表現します。

日本神経学会の診断基準によると、以下に該当する場合に診断されます(一部改変)。ゆえに診断は問診のみで可能とされています。

A、下肢を動かさずにはいられない強い衝動がある。通常は、下肢に起こる不快感で嫌な感覚を伴う。あるいは不快な感覚のために衝動が生じると考えられる。この症状は、以下を満たさないければならない。

1、横たわったり座ったりといった休息時や静止時に始める。あるいは悪化する。

2、少なくとも歩いたり、身体を伸ばしたりといった運動中には、部分的・あるいは完全に症状が楽になる。

3、夕方や夜間だけ生じる。あるいは日中よりも主に夕方や夜間に生じる。

B、上部の特徴的な症状は、他の身体疾患や行動障害(下肢こむらがえり、体位不快感、筋肉痛、静脈うっ滞、下肢浮腫、関節炎、習慣性貧乏ゆすりなど)だけでは説明つかない。

C、むずむず足症候群の症状が、気がかりや苦悩、睡眠障害を引き起こし、精神的、身体的、社会的、職業生活上、教育上、行動上、その他の重要な領域での機能障害をもたらす。

むずむず足症候群が引き起こす睡眠障害

RLSは睡眠障害の主要因のひとつです。”異常感覚”→入眠困難”という流れがあります。

夜寝ようと思って床につくものの、異常感覚や足を動かしたいという強い、衝撃が生じ、それを軽減させるために、頻繁に寝返りを打ったり、下肢のマッサージをしたり、歩き回るなど体を常に動かし続けることで症状は安静時に出現し、足を動かすことで軽減することから、入眠が困難となってしまいます。

入眠困難となるだけでなく、眠れても途中で目が覚める「中途覚醒」や「熟眠障害」が生じるケースが多く報告されています。

「不眠」として睡眠薬を内服しても、まず効果はありません。根本的な原因である異常感覚の治療をしない限り、入眠困難の改善は難しいものと考えられています。

薬物治療としては、現在、クロナゼパム、プラミペキソール、ロチゴチン、ガバペンチンエナカルビルの4種類の薬剤が主に用いられています。

東洋医学の視点から見るむずむず足症候群

むずむず足症候群は、脚の症状が最も顕著ですが、21〜57%は腕にも何らかの感覚を訴えられます。

その異常感覚は「ムズムズ」「チクチク」「ヒリヒリ」「灼熱感」「虫が這う」など多種多様です。

まず鑑別のポイントとしては、どのような異常感覚が四肢に出現しているかといことでしょう。

例えば、中医書に記載される症状に置き換えると

- チリチリ=「四肢疼痛(手足の痛み)」

- ほてる=「五心煩熱(手足と胸部の火照り)」

- ピクピクする=「振・戦(ふるえ)」

まず東洋医学では、「どのような異常感覚が、どの部位に、どのタイミングで現れるか」を見極めていくことが、体質を知る手がかりとなります。

中医書の記載では、五臓の「肝(かん)」・生理物質の「気・血・陰」の関連性を中心に述べられています。

以下、よく見られる代表的な3つのパターンをご紹介します。

血虚(かんけっきょ)タイプ

睡眠不足・慢性的なストレスにより「血」が不足し、手足末端への栄養が行き届かず異常感覚が出現する。

特徴:足がムズムズ・ピクピクする・足がつりやすい/目の疲れ/爪が割れやすい/不安感・夢が多い

セルフケア:7時間睡眠は確保すること/深呼吸/入浴でリラックス

治療で用いるツボ:太衝(たいしょう)、肝兪(かんゆ)、血海(けっかい)など

陰虚内熱(いんきょないねつ)タイプ

加齢や過労などで身体の保湿物質(陰液)が損なわれることにより生じる。全身的な火照り所見や乾燥症状を伴う。

特徴:手足の灼熱感・ほてりが強い。口の渇き・寝汗を伴う・手足と胸部の火照りなど

セルフケア:湯船はぬるめに/スマホの使用を減らす

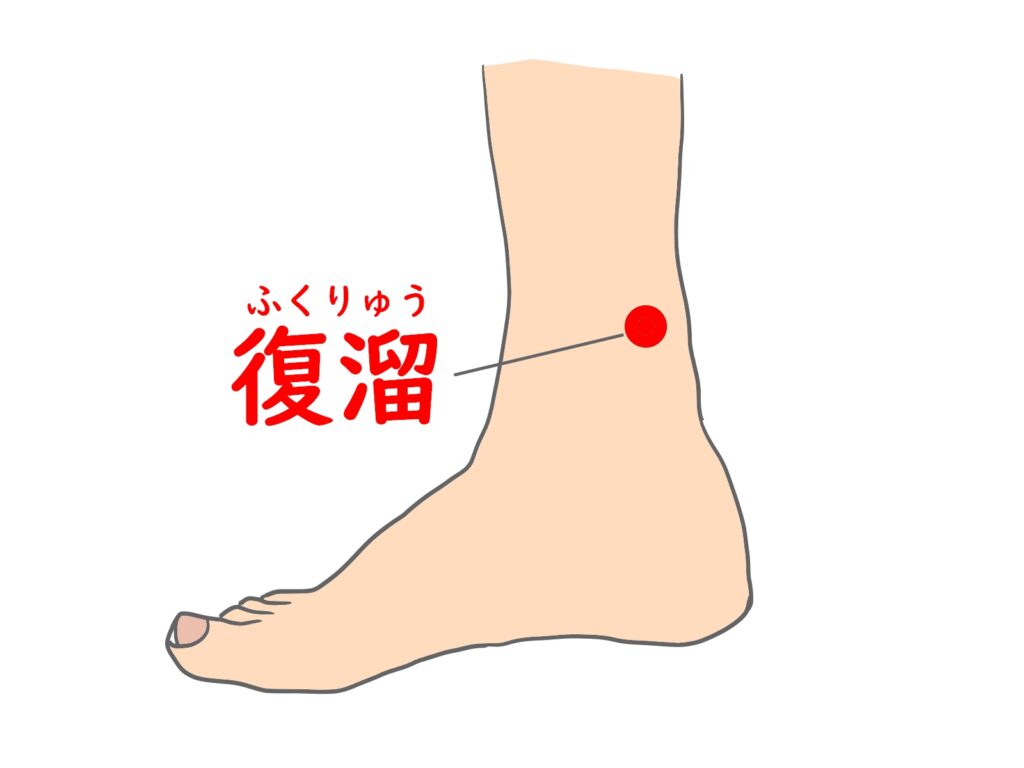

治療でよく用いるツボ:太渓(たいけい)、照海(しょうかい)、復溜(ふくりゅう)など

寒湿(かんしつ)タイプ

湿度の高い環境・冷え・運動不足で「気血の巡り」が滞ることによって生じる感覚異常。

特徴:重だるさ・チクチクした痛み・しびれ・四肢の冷え・天候によって症状が変動

セルフケア:運動・ストレッチ・足湯など

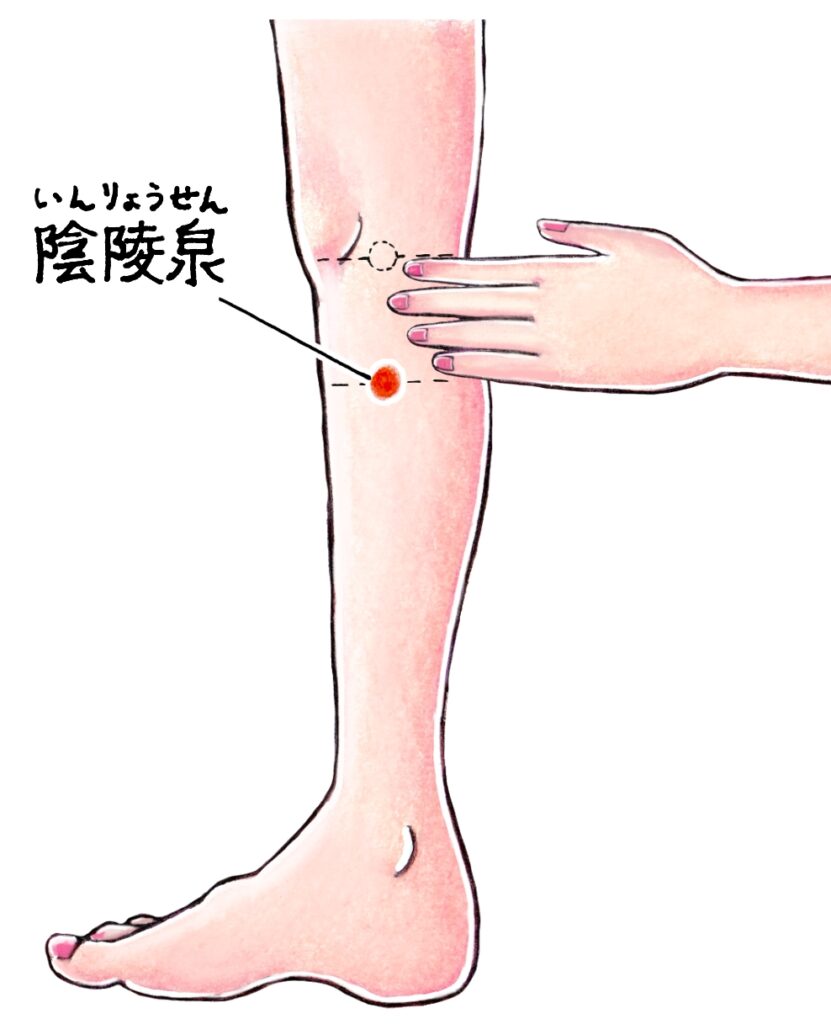

治療でよく用いるツボ:陰陵泉(いんりょうせん)、腎兪(じんゆ)、崑崙(こんろん)など

Q&A:実際の施術内容と期間の目安

施術は週1〜2回の頻度で始め、体質や症状の進行度に応じて、施術頻度や期間は個別に調整していきます。

一般的には5〜10回ほどで変化を感じる方が多いものの、慢性化している場合は数ヶ月以上の継続が必要になることもあります。

また、鍼だけでなく、お灸、カッピング(吸い玉)などを併用することで、効果を高めるケースもあります。

施術の前後には生活習慣のアドバイスも行い、総合的に体質を改善していくのが東洋医学の特徴です

セルフケアと鍼灸の併用で効果を最大化する

生活習慣の見直し

以下のような生活習慣の改善は、鍼灸治療と相乗効果を発揮します。

- 規則正しい睡眠リズムの維持

- カフェインやアルコールの摂取を控える

- 鉄分やマグネシウムを多く含む食事の摂取(例:赤身肉、ほうれん草、ナッツなど)

- ストレッチや軽い運動の継続

家庭でできるお灸の活用

自宅でのセルフお灸も有効です。市販の台座灸を使って自身のタイプに該当するツボに施灸することで、血流改善や神経の鎮静が期待できます。ただし、やけどに注意し、正しい方法で使用してください。

不眠とむずむず足症候群に悩むなら、鍼灸という選択肢も

むずむず足症候群は、決して珍しい疾患ではありませんが、正しく対処しなければ慢性的な不眠や日常生活への支障を招くこともあります。西洋医学の治療だけでなく、体質改善を目的とした鍼灸治療は、副作用の少ない安全な選択肢として注目されています。

根本的な改善を目指すには、自分の体と向き合いながら、継続的なケアを行うことが何より重要です。もしあなたが、薬に頼りたくない、または薬だけでは改善しないと感じているなら、一度信頼できる鍼灸師に相談してみてはいかがでしょうか。

一口に「むずむず足症候群」といっても、体質や原因にはさまざまなタイプがあることがお分かりいただけたかと思います。

自分のタイプを見極め、適切なケアを取り入れてみてください。

睡眠の質に不安がある方・眠りについて不安のある方は、ぜひ横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアの「鍼灸マッサージ院 如月」へご相談ください。

東洋医学の伝統的な知見と睡眠科学の観点から、あなたに合った最適なケアをご提案、誠心誠意症状の改善に向けて治療にあたって参ります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※参考文献

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

・『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

·「健康·医療·福祉のための睡眠検定ハンドブック」 日本睡眠教育機構 全日本病院出版社

・「睡眠障害の対応と治療ガイドライン 第3版」 じほう

・『十四経発揮』 東医針法研究会編

・