夢遊病とは、睡眠中に無意識の状態で歩きまわる状態を指します。

東洋医学では、五臓の観点からは主に「心」という精神活動を行う五臓との関連性が考えています。

ただし、東洋医学では「五臓にはそれぞれの感情を担う」という概念(五志)が存在し、「心」以外の臓腑失調でも夢遊がみられるとされています。

つまり「❶心単独のトラブル」・「❷五志」・「❸他の五臓のトラブルが心におよぶ」の観点から原因を特定していくことがセオリーと考えられます。

夢遊病の7タイプと対応したツボ

以下、中医書に記載される「夢遊病」の原因7タイプと対応する治療法について解説いたします。

①心気虚タイプ

身体的な疲労、精神的な疲労が過度に蓄積した結果、心がエネルギー不足になってしまうことが原因。

心神の機能失調・精神不安を生じる。比較的頻繁に夢遊症状が出現することが特徴である。

(よくみられる身体症状)

胸の苦しさ・息切れ・倦怠感など

(治法)

養心安神(心を養い、精神を安定させる)

(対応したツボ)

通里など

②心陰虚タイプ

考えすぎることなど精神疲労が原因。心の栄養失調は心神の機能失調・精神不安を生じる。このタイプも比較的多く夢遊が出現しやすい。また場所が近い「肺」が損傷されやすく、煩躁感や不安感を伴いがちになる。重度の場合は横になっても落ち着かず意識ががぼんやりし、幻視幻聴がみられる。

(よくみられる身体症状)

寝汗、口の渇き、大便の乾燥、小便の量が少なく赤いなど

(治法)

栄心潤肺・清熱安神(心を養い、肺を潤す・体内の熱を取り除き心を安定させる)

(対応したツボ)

陽渓など

③心腎不交タイプ

多くは高年齢化・身体が虚弱であること・働き過ぎによるなどが原因。「心」の損傷が、「腎」に及ぶことで生じる。心が昂ってしまう状態になり、精神不安に加えて夢遊が出現する。

(よくみられる身体症状)

動悸・不眠・眩暈・耳鳴り・腰の重いだるさ・手足胸部のほてり・一定時間の発熱・寝汗など

(治法)

交通心腎・養陰清熱(心と腎がうまく協力し合い、バランスを取ること・体内の潤いを補い、熱をさます)

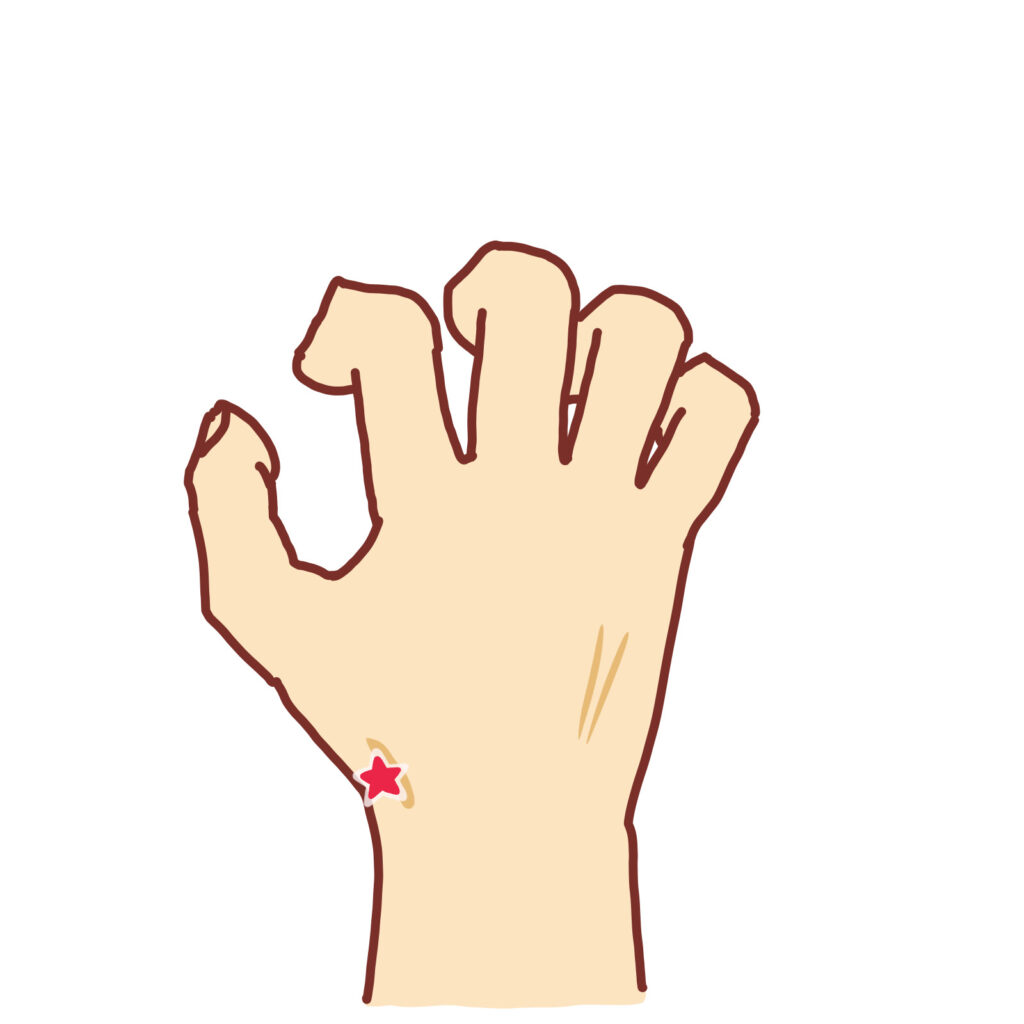

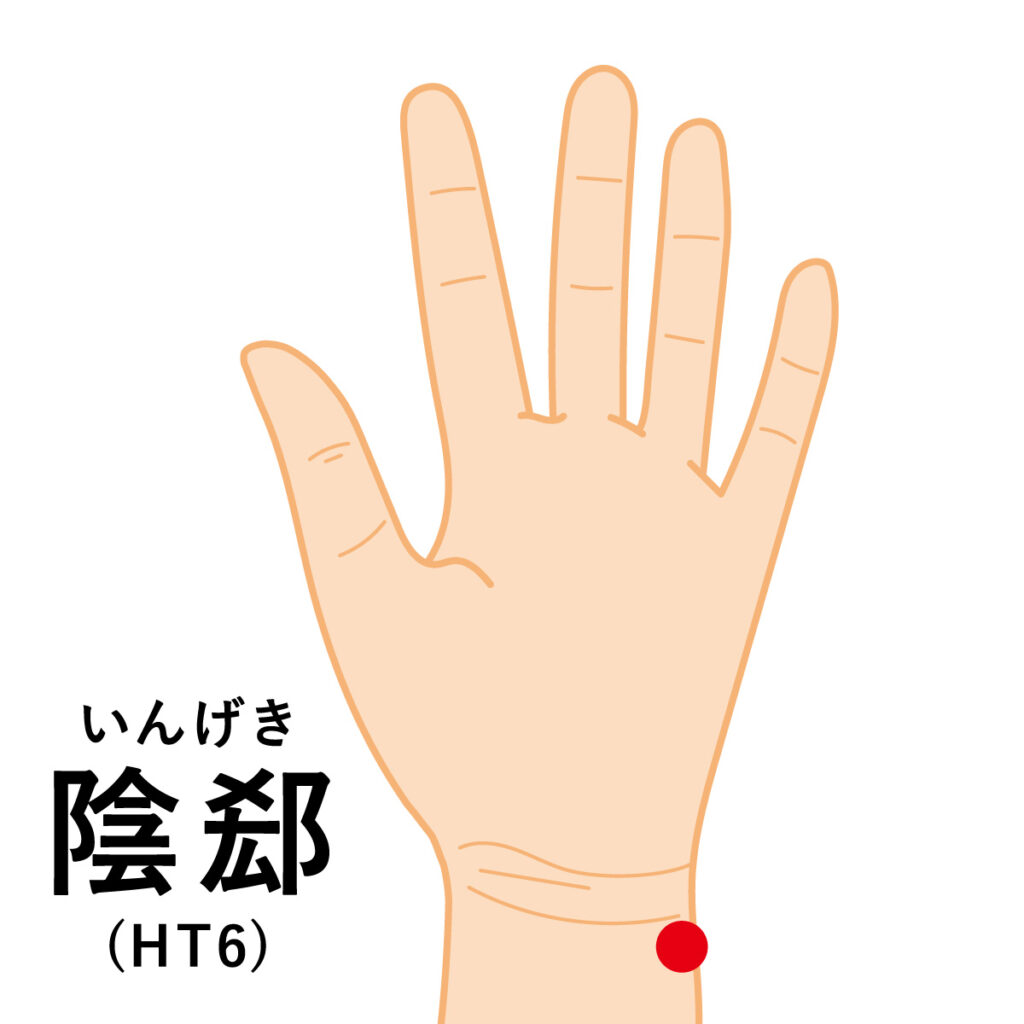

(対応したツボ)

陰郄など

④肝気鬱結タイプ

多くはストレスなどの情志の失調に由来する。ゆえのこのタイプの特徴は感情の変化によって出現・症状悪化する。

(よくみられる身体症状)

胸部のはり・よくため息がつく・怒りっぽいなど

(治法)

疏肝理気・解鬱安神(気の滞りを解消して、体内の気の流れを正常に戻す・心の乱れを解消し、心を安定させる)

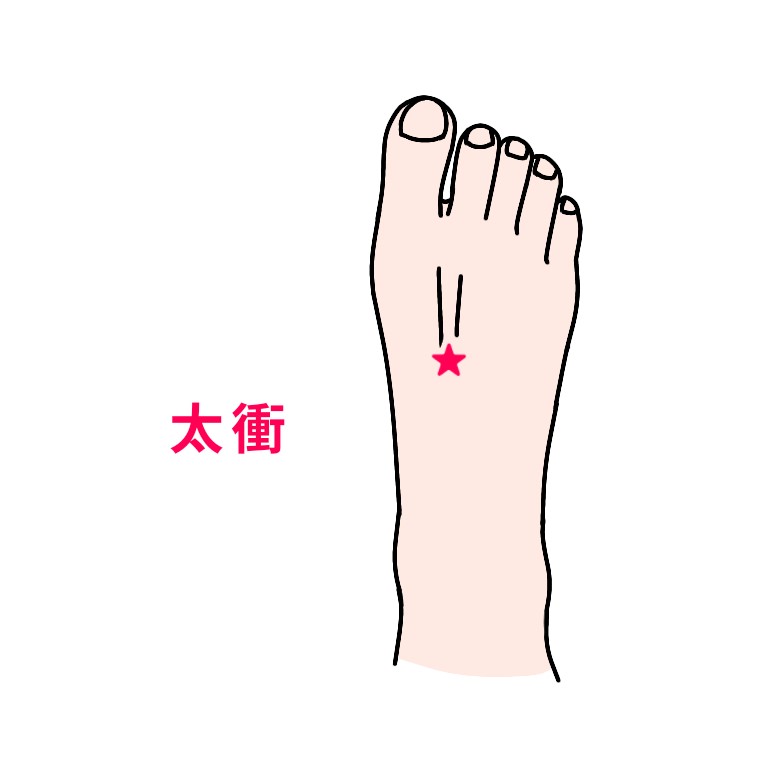

(対応したツボ)

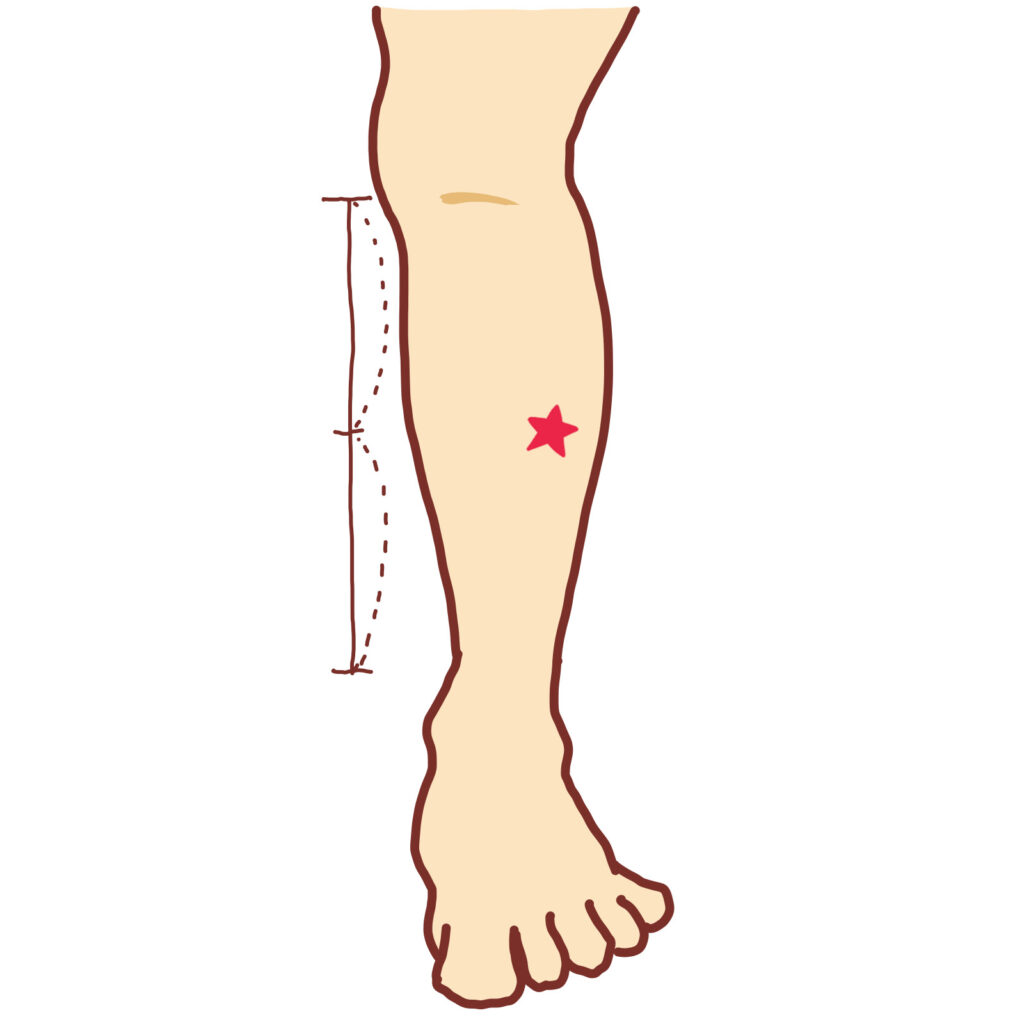

魂門・太衝・蠡溝など

⑤痰火擾心タイプ

水液物質の消化・吸収・全身への散布機能が停滞された結果、形成された痰が「心」に作用することが原因。

「消化・吸収機能の低下」は、暴飲暴食などの飲食不摂生・「水液散布機能の低下」は乾燥した気候などが原因となる。

痰が長期間停滞し熱化することで、心に悪影響を及ぼす。

(よくみられる身体症状)

痰が多い・胸部がスッキリせずザワザワする・痰は黄色く粘っこい・口が苦い・喉が乾く・大便の乾燥・小便の量が少なく赤いなど。

(治療方法)

痰心痰瀉火安神(痰と熱が引き起こす何かしら精神面に及ぼしている不調を解消する)

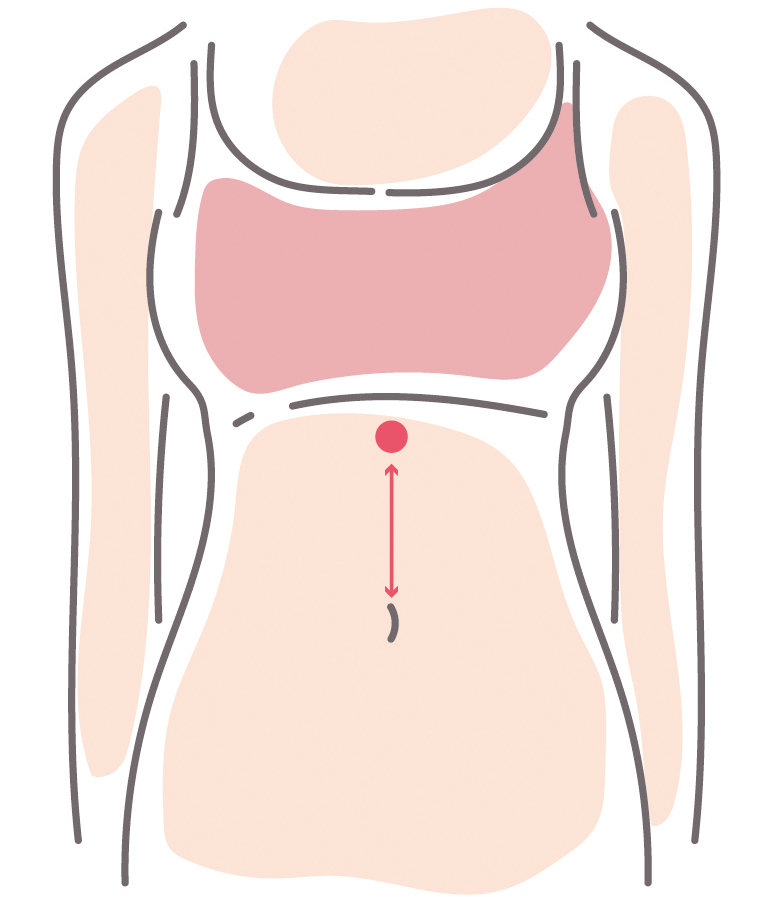

(対応したツボ)

上脘・足臨泣など

⑥痰濁阻滞タイプ

痰が心神に影響が及ぶことで生じる。痰が生じるメカニズムは⑤タイプと一緒とにているが、熱化していないことが違いとして挙げられる。

(よくみられる身体症状)

胸部がスッキリしない・悪心(時に嘔吐)・大便がベタベタしてスッキリ排出できない

(治療方法)

健脾化痰・理気安神(消化器系の機能を強化して痰を取り除き、気の流れを整えて心を安定させる)

(対応したツボ)

豊隆・神堂など

⑦瘀血阻滞タイプ

外傷性の出血に由来することが多い。結果、血流が停滞した結果、停滞症状が五臓の「心」に影響を及ぼし、心身症状として夢遊が出現する。

(よくみられる身体症状)

胸中の煩熱・口が渇く・唇がむらさき・下に赤い点々が多い

(治療方法)

活血化瘀・寧心安神(血液の流れを促進し、停滞を解消する・心を穏やかにし、精神的な安定を図る)

(対応したツボ)

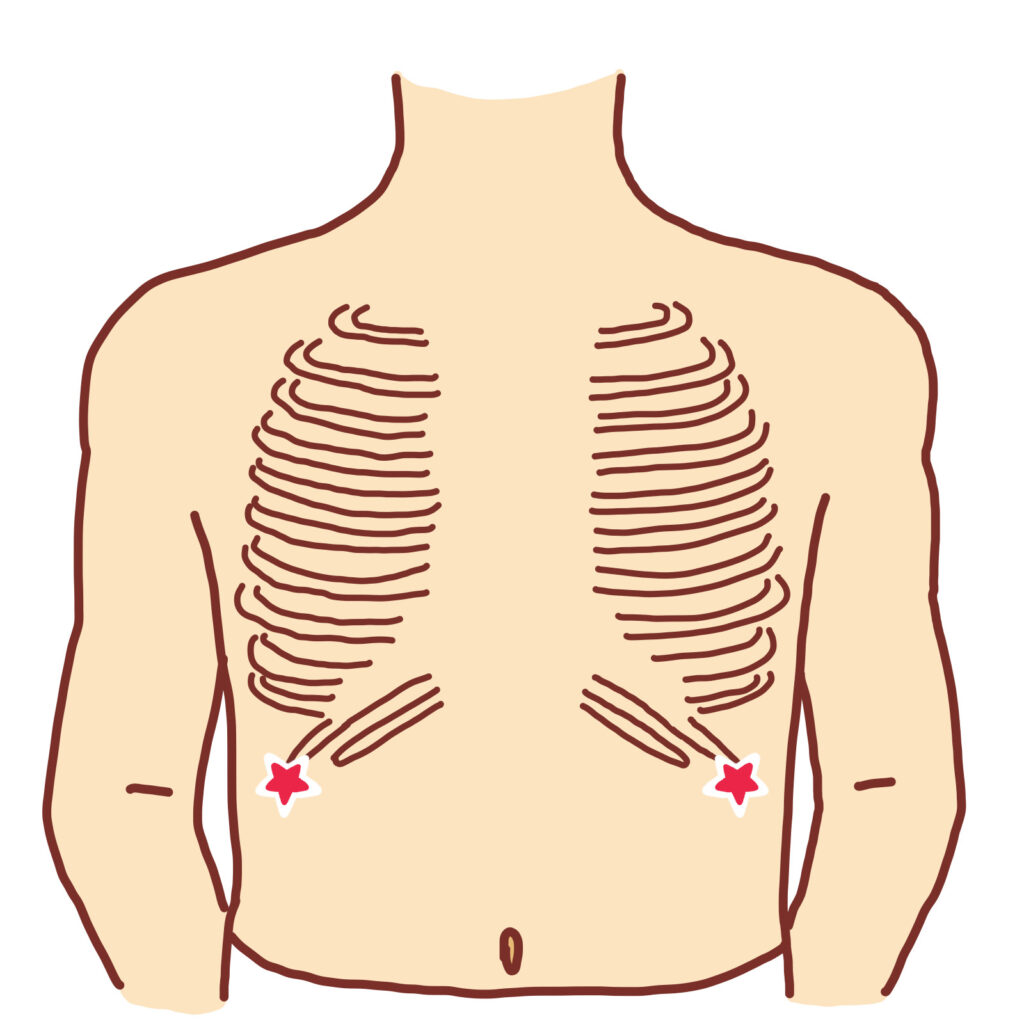

乳根・章門・期門など

最後にー危険行為への対応が大事ー

睡眠時夜行症(夢遊病)は、特に小児に多くみられる症状で、発症頻度は約15%にのぼります。12歳ごろに最も多く発症しますが、成人では約1%程度と少なくなります。

主な症状は夜間の徘徊ですが、軽度の場合は起き上がって座るだけのこともあります。一方で、予期せぬ場所で放尿してしまうなど、家族を驚かせるような行動も見られることがあります。

通常、夢遊病は経過観察を続ければ自然に消失することが多いですが、家族にとっては不安やストレスを感じる場合が少なくありません。また、転倒や転落といった危険も伴うため、対策を講じておくことが重要です。

当院では、東洋医学の専門知識と、睡眠科学の資格(スリーププランナー&睡眠健康指導士)を持つ院長が対応しております。鍼灸治療をはじめ、日常生活に取り入れられる養生法も含めて、症状改善のお手伝いをいたします。

夢遊病でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。皆さまの快適な睡眠をサポートするために、全力でお手伝いいたします。

※参考文献

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

・『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

・『十四経発揮』 東医針法研究会編

・「睡眠障害の対応と治療ガイドライン 第3版」内山真 じほう