「鼻がつまって息がしづらい…」

「夜寝るときに口呼吸になってしまう…」

「寝起きに異常に喉が痛い・口が乾く」

「朝起きるとなんかダルい…」

こうした悩みを抱える方が増えるこの時期。

通年のアレルギー性鼻炎でもちろん見られる症状ですが、特に花粉症シーズンになると多く訴えられる方がいらっしゃいます。この「鼻詰まり」も睡眠の質の低下を避けてしまう原因となってしまいます。

鼻づまりと睡眠の関係

鼻がつまると、無意識のうちに 口呼吸 になりがちです。すると…

❶副交感神経優位となる鼻呼吸が行われない(交感神経優位になりがち)

❷いびきの原因になりがち

❸口の中が乾燥をして、風邪をひきやすい

このように、正しい呼吸を行えないことによって、睡眠の質だけでなく様々な弊害が生まれます。

結果、起床時のダルさ・日中の眠気・集中力の低下・倦怠感 にもつながります。

鼻づまりは何が原因(東洋医学ではどう考える)?

一口に「鼻づまり」といっても、東洋医学では、その原因はさまざまです。

中医学では、「気候」由来のものか「体質」由来のものに大きく分類されます。その中で「気候」「熱」「余剰な水分」「潤い不足」「エネルギー不足」 が代表的な症状と考えられており、それぞれに原因・対処法が異なっていきます。

ただ当然ですが、「花粉」単独で考えた場合、「気候」に由来するものが多いです。

そして、「花粉症」に罹りやすい体質も存在しているために、

気候や体質・生活習慣などそれぞれの関係性を把握しつつ治療や養生のアドバイスをおこなっているのです。

今回は、タイプ別の原因。そしてそれに合わせたセルフケア・鍼灸のアプローチをご紹介します。

鼻づまりの7つのタイプと特徴・セルフケア

風寒タイプ(冷え)

気候による”寒冷刺激”が原因での鼻詰まりです。ガチガチで身体を震わせる人をイメージしていただくように鼻づまりと鼻水が止まらない印象です。東洋医学では、寒冷刺激が「肺」の働きを悪くさせて、鼻から息を吸う&吐くという力が弱くなること、水液の代謝が上手に行えないことが原因と考えられています。

☑︎鑑別ポイント:鼻水が水っぽくサラサラであることが多い(無色)加えて、冷えとともに悪化します。

☑︎ セルフケア:

- 温かい飲み物(生姜湯・白湯)をとる

- 極力カラダを冷やさないこと

- 暖かいお風呂にゆっくり浸かる

- 目の周りや鼻を蒸し・首元タオルで温める

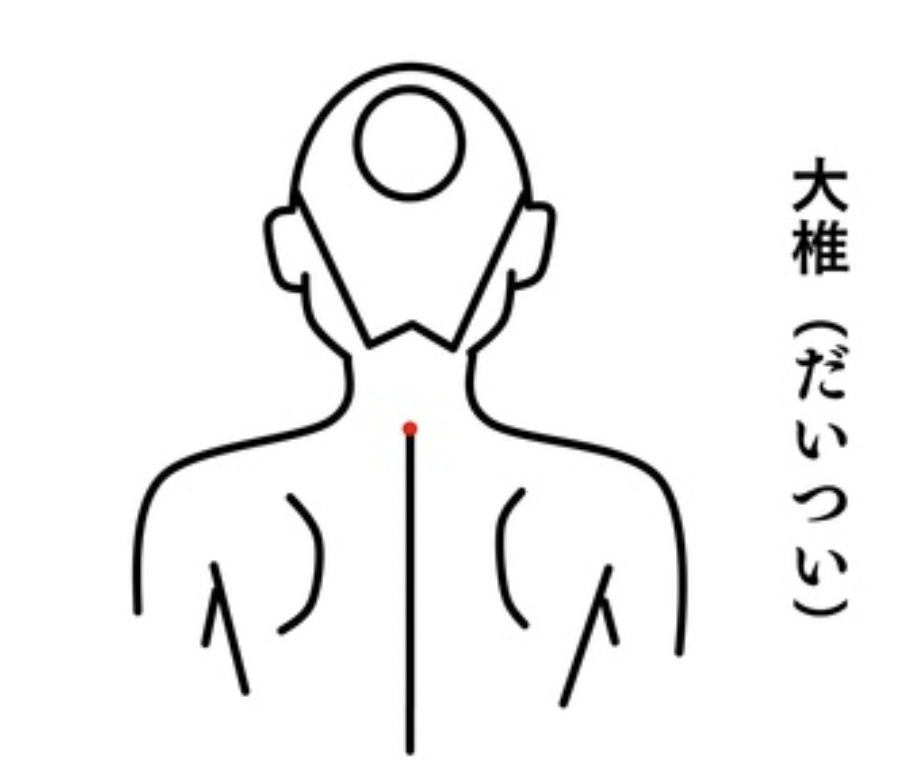

▶オススメのツボ

大椎・附分など

風熱タイプ(熱)

気候による”温熱刺激”が原因での鼻詰まりです。熱が鼻水の水っ気を飛ばしてしまうために、ネバネバとした鼻水となります。また粘膜の炎症に伴い、鼻の空気の通り道も狭くなってしまうイメージです。

この、温熱刺激も「肺」の働きを悪くさせて、鼻から息を吸う&吐くという力が弱くなること、水液の代謝が上手に行えないようになると考えられています。

☑︎ 症状:黄色く粘り気のある鼻水、鼻粘膜の赤み

☑︎セルフケア

- 辛いもの・アルコールを控える

▶オススメのツボ

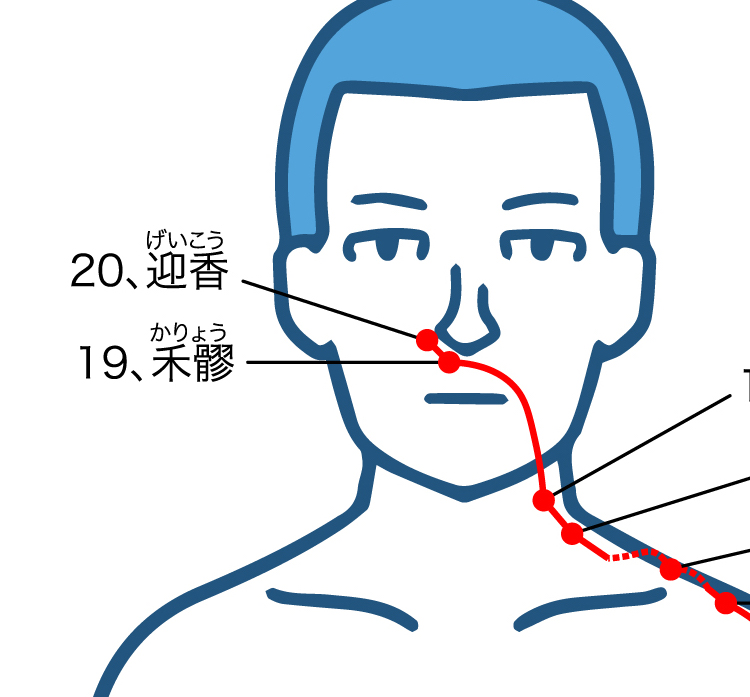

曲池・迎合など

肺経鬱熱タイプ(肺に熱がこもる)

気候の温熱刺激や喫煙習慣などにより肺に熱がこもっている際に生じる。肺の呼気・吸気のバランスが障害されることによって、鼻の通りが阻害されるために、鼻づまりが生じる。

☑︎症状:粘着性の強い黄色い鼻水、鼻づまりが長引く・頭部の張った痛み

☑︎セルフケア

- 深呼吸を意識

- 喫煙を控える

- 軽い有酸素運動を取り入れる

▶ オススメのツボ

魚際など

肝胆湿熱タイプ(暴飲暴食)

日頃の食事習慣に由来する。油濃い食事・飲酒などによる身体に余剰な水分を溜め込んで代謝が間に合わないことで、身体全体がベドベドに。特に経絡上(気血の通り道)胆は鼻にも繋がっているので、鼻水の浸潤、停滞により鼻詰まりになる。

☑︎症状:大量の黄色い鼻水、悪臭を伴うことも(時折目の痒み・目脂が多い・めまいなど伴う)

☑︎ セルフケア

- 脂っこい食事・お酒を控える(可能であれば甘いものも控える)

- お風呂で汗をかき、体の水分代謝を促す

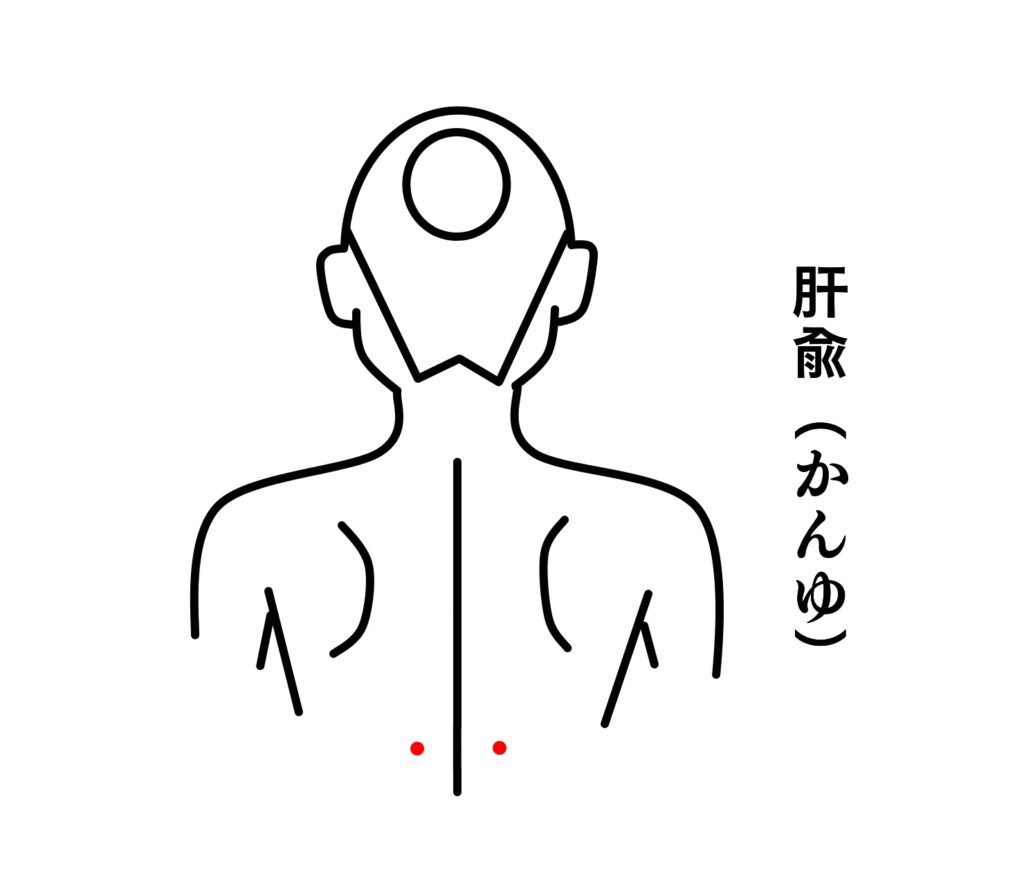

▶ オススメのツボ

肝兪など

肺脾気虚タイプ(疲労・エネルギー不足)

働き過ぎ、考え過ぎることで、水液代謝に関わる「脾」と「肺」の働きが弱まる。その結果、水分代謝が乱れてしまうことで、体内に水分を溜め込んでしまった結果、水液過多で鼻詰まりとなる。

☑︎症状:左右交互に鼻が詰まる、鼻水は無色〜白色のことが多い。全身のだるさ・疲れ・食欲がないなど

☑︎セルフケア

- 食事はゆっくり時間をかけて噛むながら食べる

- 適宜休息を図る

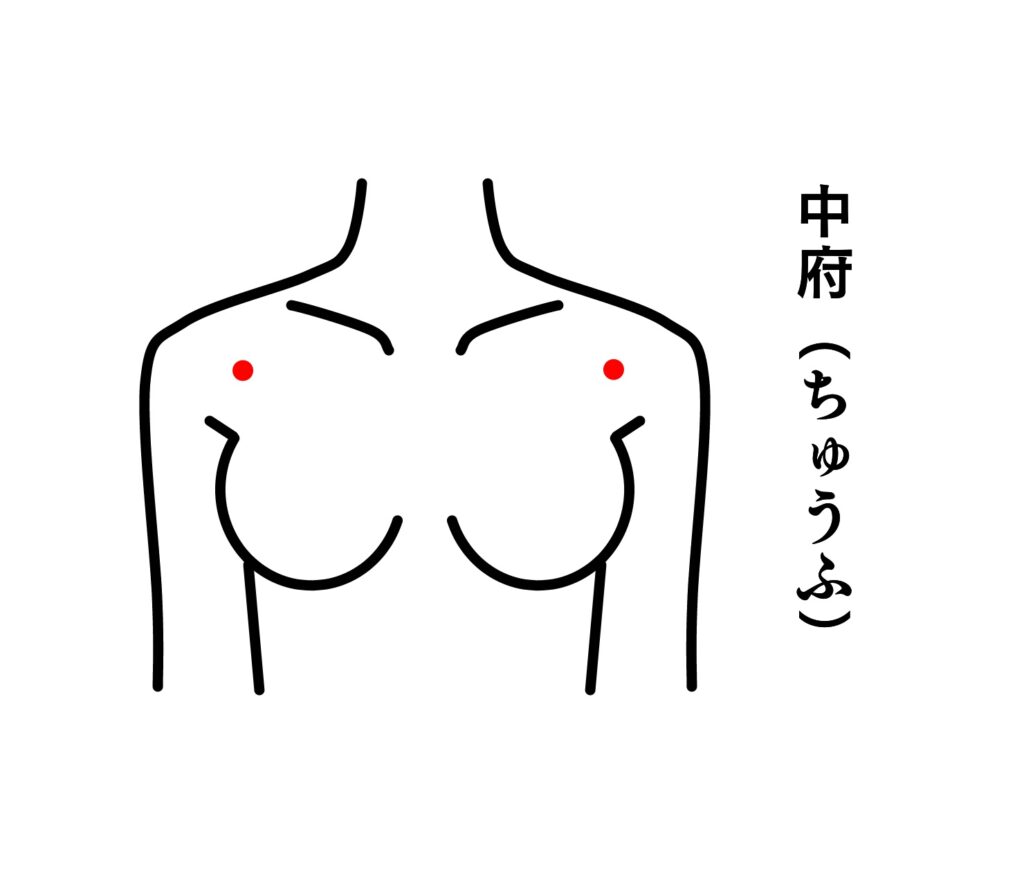

▶ 鍼灸でのアプローチ

中府など

肺腎陰虚タイプ(乾燥)

加齢に伴う保湿不足から潤いが不足してしまうことによって、鼻腔粘膜が乾燥してしまい鼻が詰まる。乾燥症状が強く出現するのがこのタイプの特徴。

☑︎症状:鼻の乾燥、痒み、微熱感、鼻水が少ない

☑︎セルフケア

- こまめに水分補給(常温の水が◎)

- 目元や鼻を優しくマッサージ

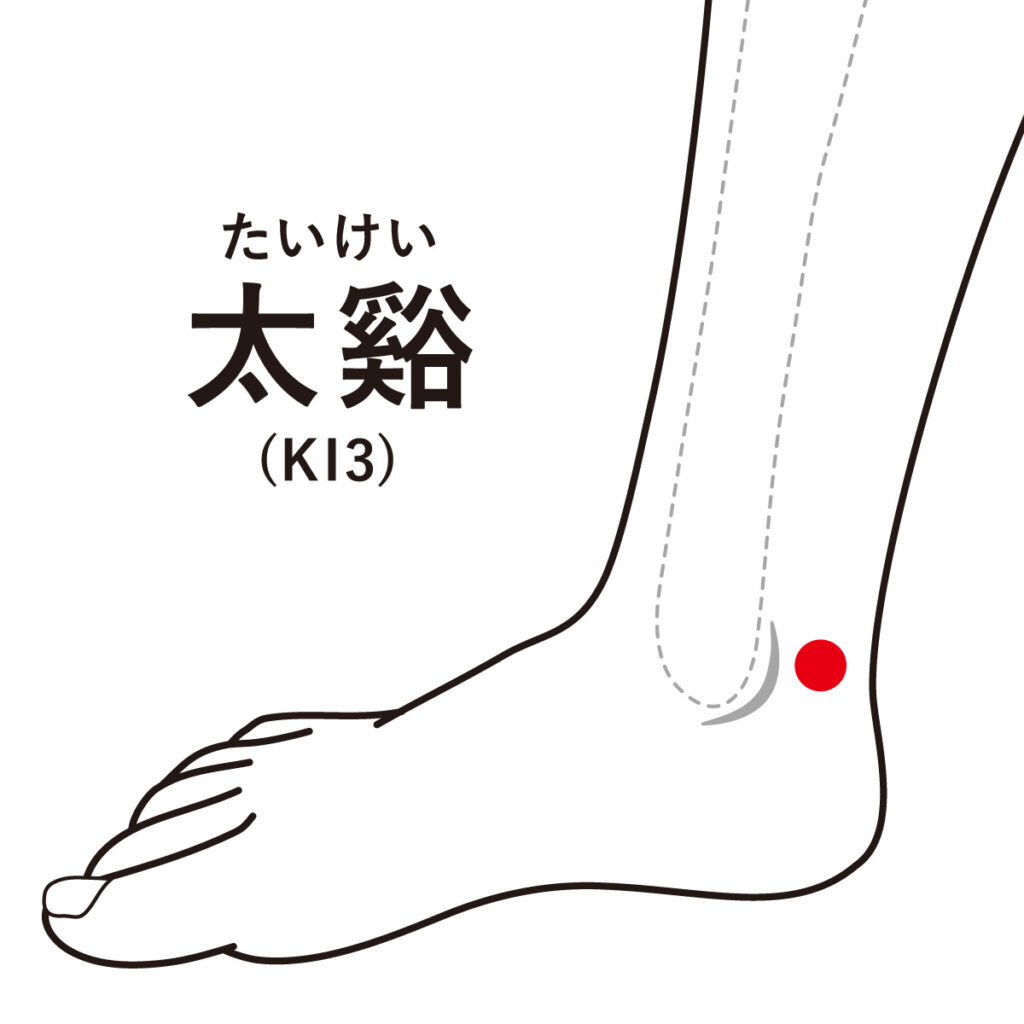

▶ 鍼灸でのアプローチ

太渓・太淵など。

気滞血オタイプ(血流停滞)

気や血の巡りが悪くなることや、打つけるなどの物理的外傷から鼻の通りが悪くなる。

☑︎症状:鼻づまりが慢性化、鼻が詰まる感覚が強い

☑︎ セルフケア

- 深呼吸・瞑想などでリラックスする習慣ももつ

- 体をゆるめるストレッチをする

▶ オススメのツボ

カ髎など

自分のタイプを把握して、快適な睡眠を!

当院では、上記7タイプの鼻づまりのタイプを見極めたうえで、適切なツボを用いた施術を行います。

もちろん花粉症は「❶寒冷刺激」・「❷温熱刺激」がメインとなりますが、

「冷えている体質」⇨寒冷刺激を受けやすく、「熱っぽい体質」⇨温熱刺激を受けやすいです。

あなたがどのタイプに由来する、花粉症の鼻詰まりなのかを適宜判断して、オーダーメイドの治療を提供いたします。

また、「夜の鼻呼吸」を促すためのセルフケアや日常習慣のアドバイス も実施しています。

花粉症でお悩みの方は、ぜひ当院までご相談くださいませ!

睡眠に不安がある方、花粉症による鼻つまり・鼻水が止まらない・目の痒みによる不眠でお悩みの方は、ぜひ横浜市神奈川区六角橋の「鍼灸マッサージ治療院 如月」へご相談ください。

当院では、東洋医学の伝統的な知見と最新の睡眠科学の視点を組み合わせ、一人ひとりの体質や症状に合わせた最適なケアをご提案いたします。胃の不調が続くと睡眠の質も低下し、さらに体調を崩しやすくなります。

ぜひ、専門的な視点から身体を整え、快適な眠りを手に入れるお手伝いをさせてください。

あなたの大切な睡眠時間をより良いものにするために、心を込めて治療にあたります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

※参考文献

·「健康·医療·福祉のための睡眠検定ハンドブック」 日本睡眠教育機構 全日本病院出版社

·「ビジネスに活かす睡眠資格 スリーププランナー」西野精治(著), 千葉伸太郎(著), 一般社団法人ブレインヘルスラボ

・「睡眠障害の対応と治療ガイドライン 第3版」 じほう

・「今さら聞けない 睡眠の超基本」(今さら聞けない超基本シリーズ) 柳沢 正史 朝日新聞出版

・『漢方用語大辞典」 燎原書店

『中医症状鑑別診断学』人民衛生出版

『十四経発揮』 東医針法研究会編