梅雨が明け、横浜の街に蝉の声が響き始める季節。

神奈川県でも特に高温多湿な夏が訪れるこの時期、多くの方が体のだるさや不眠、食欲不振といった不調を訴えるようになります。

実はこうした夏のトラブルは、東洋医学の観点からみてもきわめて自然な現象。

東洋医学の五行説では「夏=火」、「対応する臓腑=心」とされ、陽気が極まり、心身のバランスが崩れやすくなる時期とされています。

本記事では、具体的な症状への対処法、自宅でできるセルフケア、東洋医学に基づいた食養生など、実践的な知恵を余すところなく紹介します。

猛暑に負けない健やかな夏を過ごすための座右の一冊として、ぜひ最後までご覧ください。

東洋医学から見た「夏」の体と心の変化

夏は「火」の季節──体に起こる生理的変化

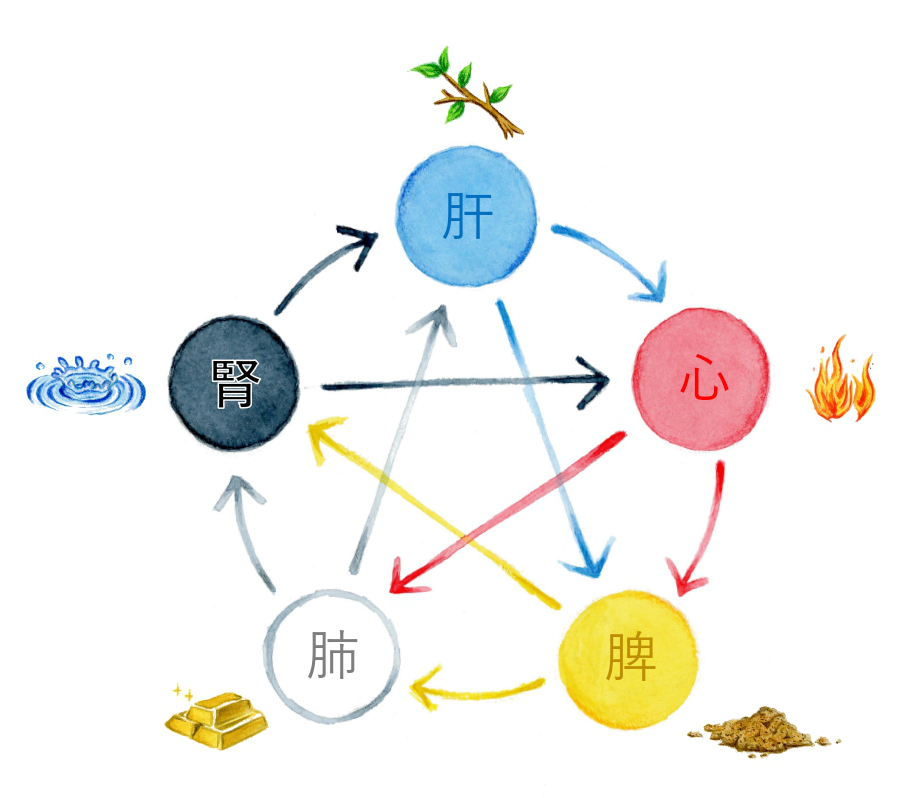

東洋医学では、季節を五行(木・火・土・金・水)に分類し、それぞれに臓腑・感情・自然現象を対応させています。

夏は「火」に属し、「心」と深く関係します。

心とは現代医学でいう心臓に加え、精神活動全般(意識・思考・感情)を司る中枢でもあります。

暑さにより陽気が外へと向かい、血管が拡張し、発汗が促進される反面、気血や津液(体液)が失われやすくなり、倦怠感や動悸、不眠といった不調が出やすくなるのです。

日本特有の「湿気」が与えるダブルパンチ

さらに日本の夏を語る上で無視できないのが、「湿気(湿邪)」の存在です。

湿は気の流れを滞らせ、胃腸の消化機能(脾胃)を弱らせます。これにより、

- 胃もたれ

- 食欲不振

- むくみ

- 下痢

といった症状が顕著に現れます。

横浜などの海風が届く地域でも、室内の湿度や冷房の影響で体調を崩す方が後を絶ちません。

▼「湿気湿邪」についてさらに深く知りたい方へ▼

夏に多い5大症状と鍼灸的アプローチ

鍼灸臨床現場でもよく見られる、夏特有のトラブルについて症状別に対策を紹介します。

夏バテ(気血両虚型)

暑さにさらされることによる長時間の発汗によって、体内のエネルギー源である気と血が不足し、だるさやめまい・息切れ・動悸が生じます。

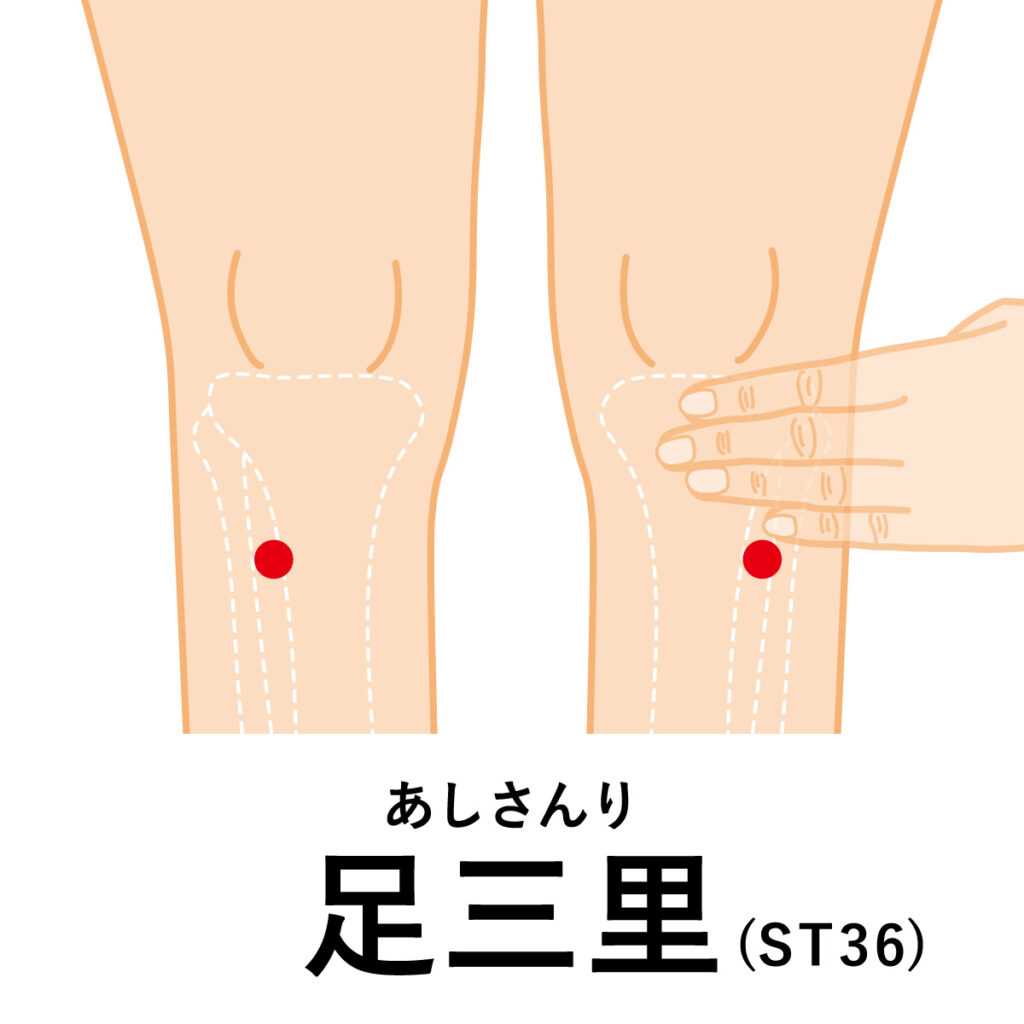

こうした症状には、足三里などのツボに鍼灸で刺激を与え、気血の生成と循環を促進することが有効です。

◎セルフケア:

- 山芋・鳥の砂肝・卵・いわしなどの滋養食材で胃腸を補強

- 昼寝を有効活用して回復に努める(20分以内・午後3時まで)

- 水分摂取は一度に大量に飲まず、こまめに一口ずつ

クーラー冷え(寒湿阻滞型)

室内外の温度差により、気血の巡りが悪化し、肩こりや冷え・ぎっくり腰を感じる方が急増します。

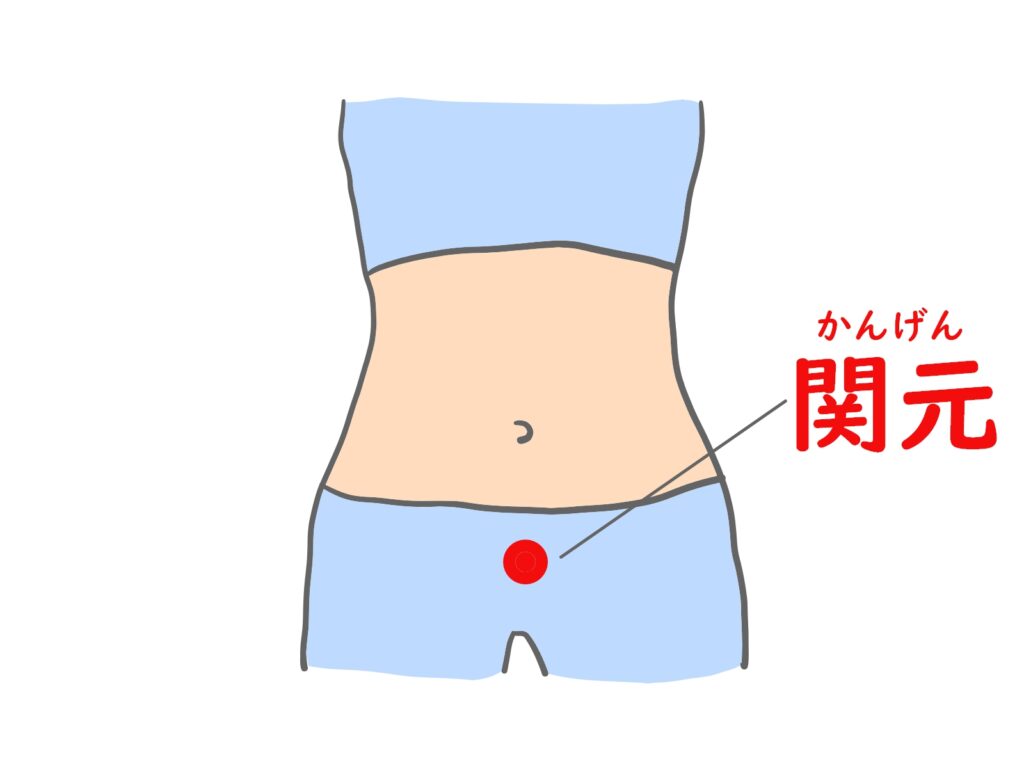

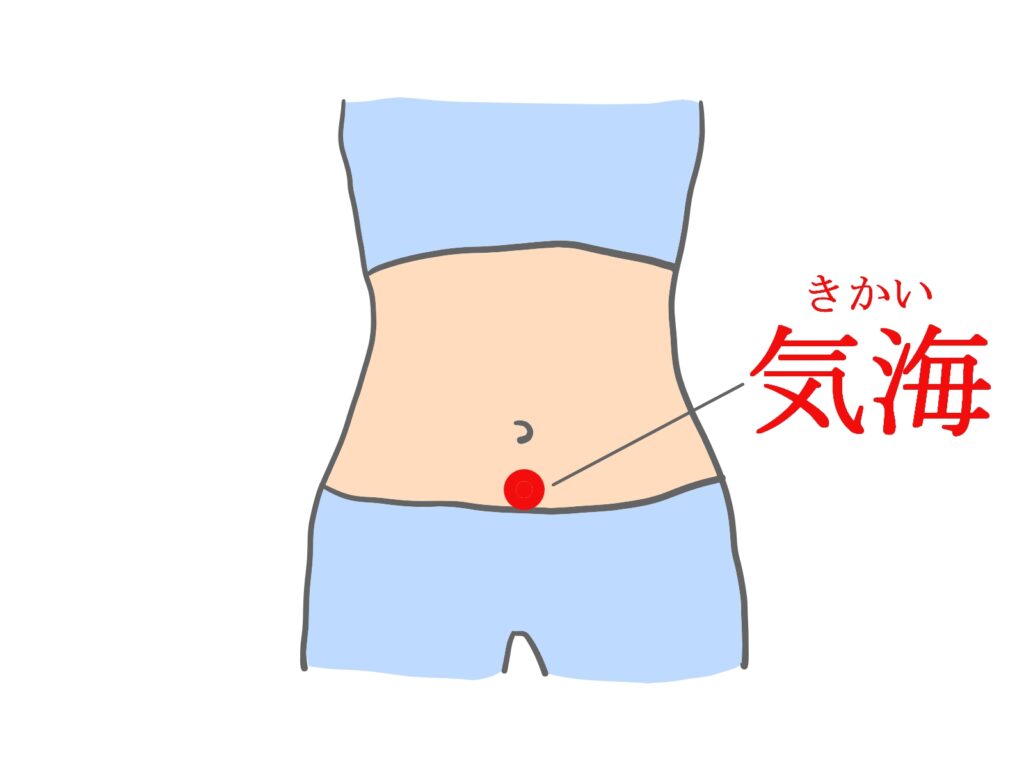

こうした症状には、気海・関元などのツボに鍼灸・温熱刺激を与え、冷えにアプローチすることが有効です。

◎セルフケア◎

- エアコンの直風は避け、扇風機で空気を循環

- 除湿機を上手に活用して、室温コントロールを

- 薄着は避けて、肌をさらさないような服装にする

- 夏場でも冷たいものを口にしない(アイス・氷入りのジュースなど)

- お腹を温める

冷房→熱こもり(暑邪鬱熱型)

体表が冷え、内部の熱が発散できず体内にこもってしまうと、発疹、かゆみ、便秘、不眠といった不調が出ます。

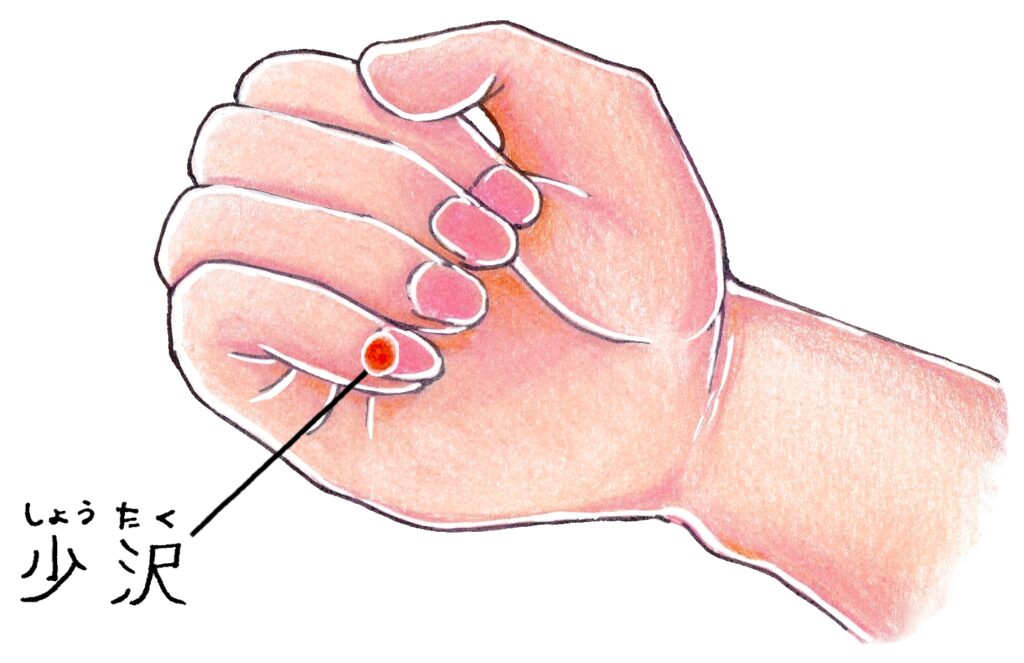

こうした症状には、肩井・少沢などのツボに鍼灸・温熱刺激を与え、体内にこもった熱にアプローチすることが有効です。

◎セルフケア◎

- 半身浴で汗腺を開き、熱を逃がす

- 朝や夕方の日差しが弱まった時間に1時間くらい汗ばむ運動を行う

- 桃の葉を浴槽に入れる(あせも対策となる)

食欲不振・下痢(脾胃湿熱型/寒湿型)

冷たいものの食べ過ぎ・飲み過ぎによって胃腸の働きが弱くなることで生じます。

こうした症状には、気海・脾兪などのツボに鍼灸・温熱刺激を与え、胃腸を整えることが有効です。

◎セルフケア◎

- ヨーグルト・生野菜など身体を冷やすものを控えなるべく、あたたかいものを口にする

- おへその上に、使い捨てカイロや温熱ジェルパットを使用してお腹を温める

むくみ(水湿停滞型)

特に湿度が高い時期ではあるが冷飲&運動不足で水分が体内に排出されないことで、下肢にむくむ、関節痛が出やすくなります。

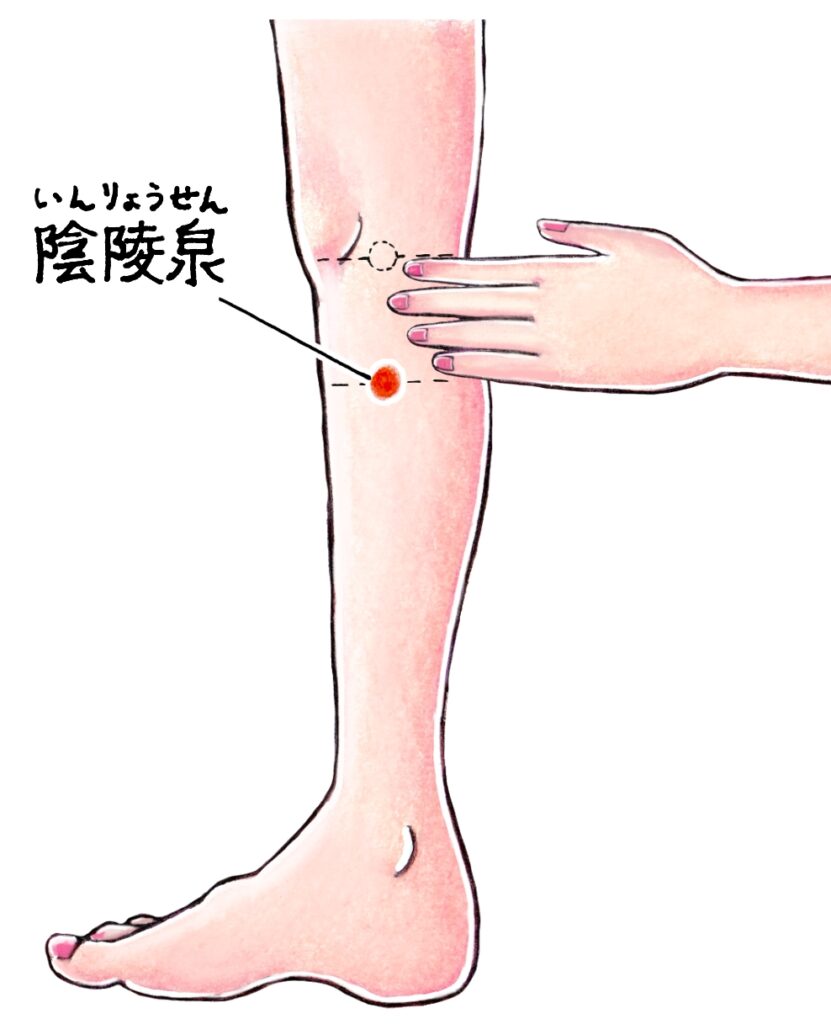

こうした症状には、水分・陰陵泉などのツボに鍼灸・温熱刺激を与え、水分を排出・循環させることが有効です。

◎セルフケア◎

- 冬瓜・はとむぎスープで体内の水分代謝を調整

- 軽い運動、入浴で汗をかくことで余分な水分を排出する

夏の養生を助けるセルフケア8選

前述にて簡単に述べていますが、夏に有効な養生法について8つの方法をご紹介いたします。

1:苦味野菜&瓜類を食卓に

トマト、ゴーヤ、きゅうり、ゴーヤ、みょうが、ししとう、いんげん、オクラ、大葉などの夏野菜はほてった身体を冷やす働きがあります(胃腸の弱い人は食欲低下の原因となるため注意)。

2:温かい食事を基本に

冷えは胃腸の消化吸収の働きを悪くしてしまうため、基本は常温&温かいものを口にすること

3:冷たい飲料は最小限に

常温水や白湯で胃腸を守る。

4:足三里のセルフ灸

疲れた胃腸を整える・身体の熱を覚ます・滋養強壮の効果があるとされています。

5:桃の葉風呂で皮膚ケア

湿疹・あせも・かゆみに即効性があります。ドラックストアにも取り扱いのあるので浴槽に入れるのが吉

6:夕暮れの軽い運動

津液の巡りを促進し、睡眠の質を上げる(身体が少し熱っている人限定)。

7:朝夕の20分ウォーキング

暑さを避け、汗で湿邪を排出(日中の時間はNG)。

8:お腹の温活

カイロや温熱パッドで胃腸機能を回復。

【まとめ】夏の体を守る、東洋医学的セルフケアのすすめ

夏を健やかに過ごすための鍵は、「冷やしすぎず・熱をこもらせない」こと。

苦味野菜で余分な熱を逃がし、温かい食事で胃腸の働きを支え、軽い発汗で湿気を流す

——この三本柱を意識することで、身体は快適に整っていきます。

そして何より、猛暑による不調を放置せず、早めに専門家の手を借りることも重要な養生の一つです。

横浜・白楽の「鍼灸マッサージ院 如月」では、

倦怠感、むくみ、食欲不振、不眠、自律神経の乱れなど、夏に起こりやすい諸症状に対して、

東洋医学の知見を用いたオーダーメイド施術をご提供しています。

「夏バテは7月に治すのではなく、6月から防ぐ」

その言葉通り、早めの準備がこの季節を快適に過ごす鍵です。

今年の夏も、あなたが笑顔で元気に過ごせますように──

鍼灸という東洋の知恵を、あなたの健康習慣にぜひ取り入れてみてください。

【関連リンク】あわせて読みたい

【梅雨〜夏の間の養生法】季節の変わり目に効くセルフケアと鍼灸的アプローチ

※参考文献

・東洋医学の春夏秋冬 セルフケアでからだを整える 大上勝行 三樹書房

・現代の食卓に生かす「食物性味表」改訂版 日本中医学食養生学会 燎原書店

・中医内科治療大成 中医臨床体系

・中医診断学 人民衛生出版社