最近、「舌が痺れる」「味がしない」「舌が痛い」「言葉がもつれる」といった声をよく耳にします。

一見すると単なる口の中のトラブルのようですが、東洋医学では、舌は「体の内側を映す鏡」と考えられています。

つまり、舌の異変は全身のバランスの乱れを示すサインなのです。

この記事では、古典を参考に、舌に関する症状に効果があるとされるツボを4つ紹介します。

どれも自宅で簡単にセルフケアできるものばかり。

「最近、舌の調子がなんとなくおかしい」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

舌の症状が教えてくれる体からのメッセージ

舌は食べ物の味を感じたり、言葉を発したりする重要な器官。

しかし、東洋医学ではこれを「単なる筋肉の塊」とは捉えません。

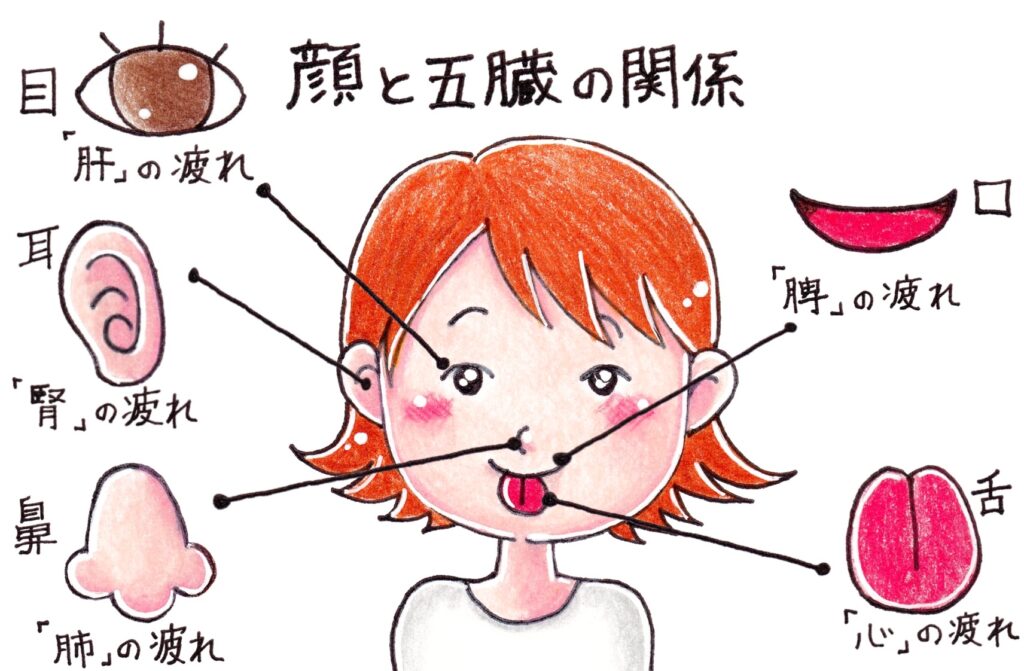

古くから「舌は心(しん)と通じる」と言われ、五臓の『心』を反映する部位と考えられています。

また舌は食道の入り口。消化器系の役割を担う「脾(ひ)」「胃(い)」も関連性が深い五臓六腑です。

これらの五臓六腑の失調が、舌症状の異常をもたらすのですが、その助けになるのが、養生でありツボの刺激であります。

古典に学ぶ――舌に効く4つのツボ

古代中国医書における、舌の症状に特に関連が深いとされる代表的な4つを紹介します。ぜひセルフケアに取り組んでいただきたいツボです。

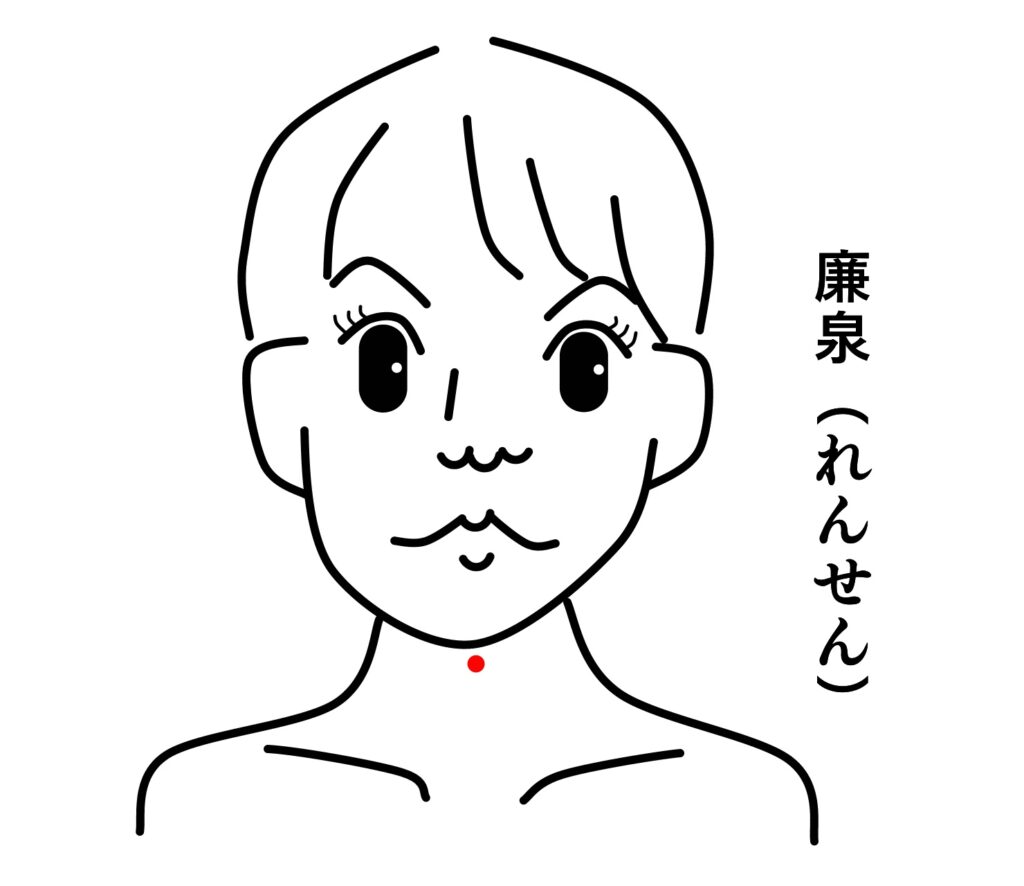

廉泉(れんせん)

【場所】

前頚部、前正中線上、喉頭隆起上方、舌骨の上方陥凹部

→喉ぼとけのすぐ上の凹み

【効能】

- 『補益舌本』常用兪穴臨床発揮

- 『通利舌咽』鍼灸学

- 『開キョウ利候舌』中国灸療法

- 『利候舌』鍼灸兪穴学

- 『通利こう舌』百症鍼灸用穴指南

発音がスムーズでない、味覚障害、舌が重たい感じがする、などに有効かと考えられる。

通里(つうり)

【場所】

手首の小指側のシワから、親指1本分上にあるくぼみ(前腕の内側)。

【効能】

- 『通利こう舌』実用鍼灸学

- 『益舌絡』常用兪穴臨床発揮

- 『和舌和営』中国灸療法

通里は「心経(しんけい)」という経絡上にあり、「心」と「舌」を結ぶ重要なルートです。

心の疲れ、緊張、ストレスなどから舌の感覚が鈍くなったときにも効果的。

味覚障害・知覚過敏・痺れなどに効果的かと考えられる。

関衝(かんしょう)

【場所】

薬指の外側、爪の生え際の角

→爪の下あたりを軽く押すと痛みを感じる場所です

【効能】

- 『消腫利舌』鍼灸学

- 『利こう舌』鍼灸兪穴学

「消腫(むくみをとる」という効能が記載されており、舌のむくみや違和感がある場合にもおすすめだと考えられます。

あ門(あもん)

【場所】

後頭部の中心線上にあり、生え際から上に指0.5本分

→首の後ろ、髪の生え際の中央。うなじの少しくぼんだところ

【効能】

- 『利舌増音』百症鍼灸用穴指南

「舌を利し、声を増す」とあり、舌の動きが悪いタイプの言語障害に用いるのではないかと考えられます。

舌のツボを押すときの注意点

ツボ押しは簡単にできるセルフケアですが、いくつか注意があります。

【ツボ刺激のポイント】

- 強く押しすぎない(痛気持ちいい程度)

- 1カ所につき1〜2分が目安

- 毎日続けることで効果が出やすい

- 舌の炎症が強いときは無理せず休む

また、舌のしびれや言語障害が長引く場合は、神経や脳の病気のサインであることも。

早めに医療機関を受診することをオススメします。

舌ケアを日常に取り入れるためのアドバイス

ツボ押しのほかにも、舌の健康を保つためにできることがあります。

【生活習慣でできる舌ケア】

- 睡眠をしっかりとる

- よく噛んで食べる

- 水分を十分にとる(持病との関連も考えながら)

- ストレスをためない

ツボ刺激は、こうした生活改善と組み合わせるとさらに効果的です。

舌の不調は体のバランスの乱れ。ツボで身体を整えよう

舌が痺れる、痛い、味がしない、言葉がもつれる――。

こうした舌の不調は、体の内側のバランスが崩れているサインです。

東洋医学の知恵にある「廉泉」「通里」「関衝」「あ門」の4つのツボは、

舌と深く関係する経絡を整えると考えられています。

毎日のセルフケアにツボを取り入れることで、

「舌だけでなく、体全体が軽くなる」ような感覚を得られるかもしれません。

無理のない範囲で、少しずつ試してみてください。

横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアの「鍼灸マッサージ院 如月」では、

東洋医学と睡眠科学の知見を用いたオーダーメイド施術をご提供しています。

舌の症状に悩むあなたが笑顔で元気に過ごせますように──

鍼灸という東洋の知恵を、あなたの健康習慣にぜひ取り入れてみてください。

【参考文献】

- 『十四経発揮』 東医針法研究会編