冬の不調は「冷え」だけが原因じゃない?東洋医学で読み解く冬の養生法

手足の冷え、肩こり、腰痛、膝が痛む、風邪を繰り返す──

冬になると、体調不良が次々と表面化してくるのは、なぜでしょうか?

実はこれらの症状、単なる寒さによるものではなく、季節と身体のリズムのずれとして、東洋医学では古くから深く考察されています。

東洋医学では「人は自然の一部」ととらえ、自然界の変化に調和して生きることが健康の基本とされています。

そして、季節ごとの適切な暮らし方――「養生(ようじょう)」こそが、病を防ぎ、「なんだかツラい不調」=未病(みびょう)を整える鍵となるのです。

この記事では、「冬の養生」をテーマに、東洋医学的な視点から以下のポイントを丁寧に解説します:

- 冬という季節の特徴と身体への影響

- 東洋医学が重視する「陽気」

- 冬に起こりやすい不調とその理由

- 養生の実践法(食事・生活習慣・鍼灸・セルフケア)

- よくある質問と実践的アドバイス

冬の季節を元気に、健やかに乗り切るためのヒントをたっぷりお届けします。

東洋医学における「冬」のとらえ方

冬は陰が極まり、陽が最も弱まる季節。

動植物が活動を休止し、自然界全体が静かに春の再生を待つように、人間も“動くより休む”ことが推奨される季節とされます。

つまり、食事・たくさんの睡眠・活動を控えるなど、エネルギーを内側に蓄える時期が冬の特徴なのです。

この冬に、無理をして活動を続けてしまうと、春以降の体調不良や慢性的な不調の引き金となることも少なくありません。

「陽気」を守ることが冬の基本

冬の病気は、主に冷えによるものが多いとされています。

この冬の寒さに負けにためには、身体に「陽気」を溜めて、冷えの侵入を防ぐことが大事です。

そのためには、まずは活動を控えること。

積極的、活動的な動きというのは、陽気を費やしてしまいます。ただでさえ陽気が少ない時期に、費やしてしまった陽気は補うことは難しいです。。

- 汗をかくほどのスポーツを控える

- 衣類で肌を守る(肌の露出・薄着NG)

- 冷たい飲食物は控える

冬に増える不調〜東洋医学の観点から〜

高血圧

寒くなると、血管が収縮して血圧も上がります。

特に高血圧の治療をしている人は注意が必要です。暖かい布団から勢いよく起きると、血圧が急に上がり、心筋梗塞や脳梗などの重篤な疾患につながることがあります。

・起きる前に、手首・足首を動かし伸びをする

・布団に座って首・肩を動かす

・ゆっくりと起き上がる

などでちょっとしたトラブルを防ぐことができます。ぜひ意識してみましょう。

肩こり

肩こりは冬に限った症状ではないですが、寒さに体を硬くしていることが多いと症状が強くなります。

なぜかというと、寒さは足元から入ってくるからです。

足元が冷えていると、本来なら足を温めるはずだった熱エネルギーが体の上部に滞ります。

この「のぼせ」は肩こりを強くする原因となり、次第に首・頭まで広がっていくのです。

冬場の足元の冷えは全身の症状として出現しやすいため、秋口からタイツを履くなどの早めの養生をオススメします。

五十肩

肩周囲の筋肉が痛み、伸び縮みがしにくくなったために起こる症状です。

冬の陽気の消耗が筋肉をカチコチに固らせてしまうことがこの時期の五十肩の特徴の主な原因と考えられています。

しばらく休ませてあげて、潤いのある柔らかい筋肉に戻してやる必要があります。アイロン体操なども無理なく動ける範囲で行っていきましょう。

腰痛・ひざ痛

同様に「足元の冷え」が原因で膝痛・腰痛などの下半身上場が出現しやすいです。

痛みのある場合は、無理に動かしたり、トレーニングは行わず、ゆっくり休む・温めることが大切です。

冬の養生法 ― 東洋医学+現代生活の知恵

食養生:身体を芯から温めよう

■ 冬におすすめの食材

- 根菜類(大根、さつまいも):からだの芯を温める

- 小松菜、ネギ、にら、みずな、生姜:からだの芯を温める

- いも類:胃腸も保護

■ 調理法のポイント

- 生よりも煮る・蒸す・スープにする

- 冷たい飲み物、生野菜は控える

生活習慣の養生:冷え対策・睡眠・入浴

衣服・カイロ活用

- 首周りはマフラー・スカーフ・ネックウォーマーなどで外気に晒さない

- 足元・下腹部・腰を重点的に温める

- カイロは「おしり→下腹部→ふくらはぎ」の順に貼る

入浴法の注意

長風呂は汗をかきすぎて逆に冷えることも。

特に腰痛などがあるときは「短時間・温めすぎない」ことを意識しましょう。

睡眠は「早寝遅起き」が基本

冬は夜が長いため、しっかりと休息をとることが陽気の温存につながります。

鍼灸・お灸・ツボ押しで腎を強化

おすすめのツボ

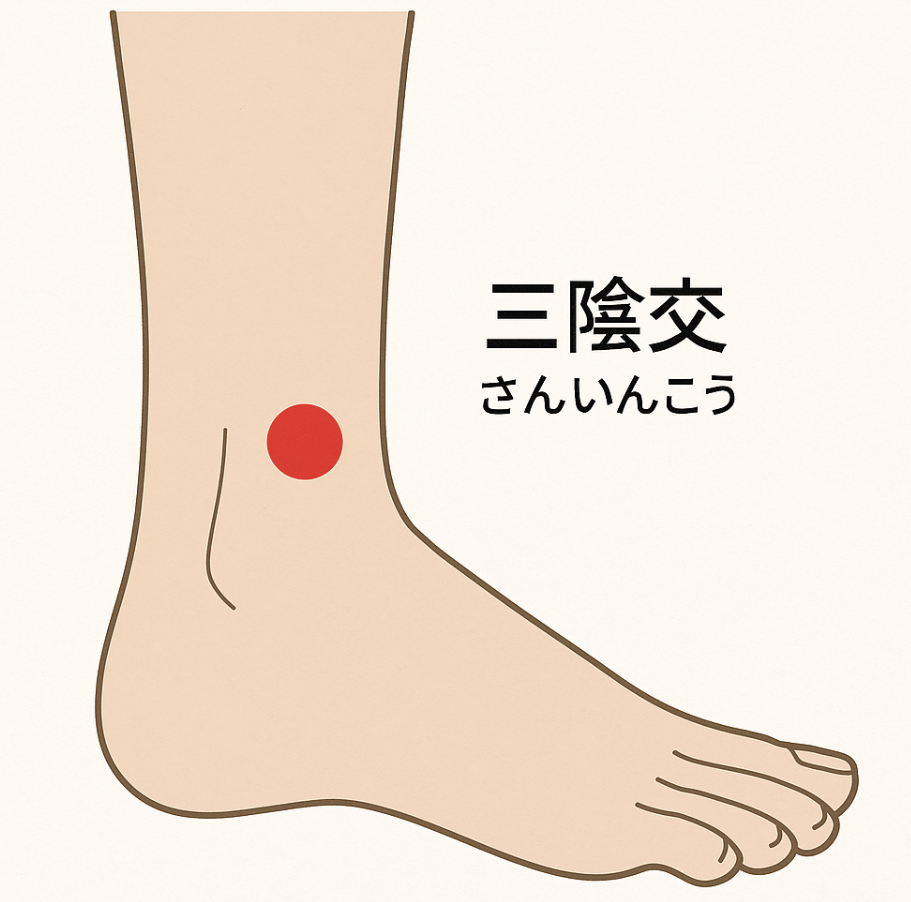

- 三陰交(さんいんこう):冷え対策に

- 関元(かんげん)・命門(めいもん):陽気を高める

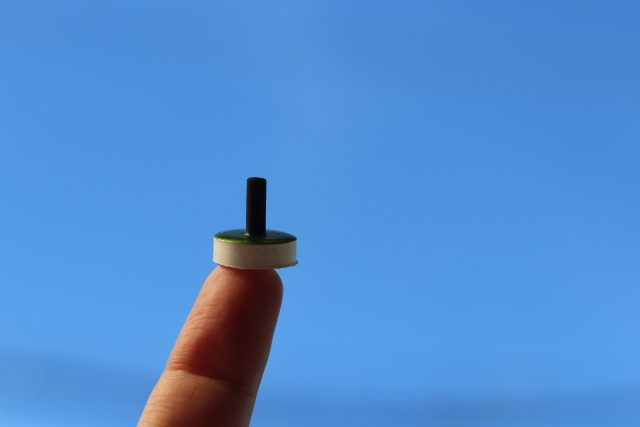

セルフお灸のススメ

市販の家庭用お灸を使用し、毎日同じ時間に軽く温めることで、身体の芯から温まる習慣がつきます。

よくある質問(FAQ)

- Q. 冬に運動してもいいの?

-

無理な運動はNGですが、軽い散歩やストレッチは陽気の巡りを促すのでおすすめです。『東洋医学の春夏秋冬』では、「冬は休み、春に向けて力を蓄える時期」とされています。

- カイロはどこに貼るのがベスト?

-

冷えがたまりやすい「おしり(仙骨)→下腹部→ふくらはぎ」の順で貼ると効果的。肩や首だけ温めても足元が冷えていると、温まりません。

- おすすめの入浴法は?

-

熱すぎない温度で15分程度、出た後はすぐに保温することが大切です。長風呂で汗をかきすぎると逆に冷えやすくなります。

「冬は蓄える季節」養生で春を元気に迎えよう

冬は静かに過ごすべき季節。

東洋医学では、冬の過ごし方が来年の健康を左右すると考えられています。

無理をせず、食べ物と生活のリズムを見直し、「陽気」を守ることで、春以降の体調もぐっと楽になります。

横浜市神奈川区六角橋・白楽エリアの「鍼灸マッサージ院 如月」では、

冬に起こりやすい体調不良に対して、東洋医学の知見を用いたオーダーメイド施術をご提供しています。

今年の冬も、あなたが笑顔で元気に過ごせますように──

鍼灸という東洋の知恵を、あなたの健康習慣にぜひ取り入れてみてください。

【関連リンク】合わせて読みたい

【梅雨〜夏の間の養生法】季節の変わり目に効くセルフケアと鍼灸的アプローチ

【夏〜猛暑の養生法】夏の鍼灸養生──猛暑対策完全ガイド

【秋の養生法】秋の養生ガイド──東洋医学で整える肺

【参考文献】

- 大上勝行 著『東洋医学の春夏秋冬 セルフケアでからだを整える』三樹書房

- 日本中医学食養生学会『現代の食卓に生かす 食物性味表 改訂版』燎原書店